Ernst Peter Fischer

Der diplomierte Physiker, promovierte Biologe und habilitierte Wissenschaftshistoriker ist Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Uni Heidelberg. Er ist Buchautor und hat zahlteiche Auszeichnungen erhalten.

Im Gegenteil! - Das Leben rechnet mit

Computus“ – so heißt das Buch, in dem der Mittelalterhistoriker Arno Borst erklärt, dass das Wort Computer von dem Ausdruck „computus“ abstammt, der uralt und vielseitig ist. Bereits in der Antike erfassten die Menschen mit „computus“ Zahlen und Zeit und drückten die Messbarkeit und Berechenbarkeit von Gegenständen und Abläufen aus.

Im Gegenteil! - Eine merkwürdige Maschine

Der Physiker Wolfgang Pauli (1900-1958) wurde als Pionier der Quantenmechanik mit dem Nobelpreis geehrt und von Albert Einstein hochgeschätzt. Pauli ist aus zwei Gründen berühmt. Zuerst ist damit das Pauli-Prinzip gemeint, demzufolge sich Elektronen oder andere Fermionen (Teilchen mit halbzahligem Spin) in einem Atom unterscheiden müssen und keine zwei im gleichen Zustand sein können.

Im Gegenteil! - Gute Viren – schlechte Viren

Das Wort „Virus“ kommt aus dem Lateinischen und meinte ursprünglich einen mutmaßlich giftigen Saft. Bei Viren ging es später um den Schleim, der durch das feine Gewebe schlüpfen kann und mit dem Mikrobiologen seit dem frühen 20. Jahrhundert versuchen, die Bakterien einzusammeln, mit denen ein menschlicher Körper infiziert sein kann. Bakteriologen können seit der Mitte des 19. Jahrhunderts dank verbesserter Mikroskope diese Zellen als Krankheitsursachen identifizieren – z. B. Cholera und Tuberkulose –, was insgesamt das medizinische Denken änderte. Während man vorher Flüssigkeiten im Körper analysierte, suchte man jetzt nach dem Gegenteil, nämlich nach pathogenen Partikeln.

Im Gegenteil! - Voll am Thema vorbei

Seit ein paar Monaten jagen die Medien die riesengroße Sau durch das Dorf, die für viele Menschen unter den Stichworten „Künstliche Intelligenz“ (KI) oder sogar „General Artificial Intelligence“ entweder Anlass zu den schönsten Hoffnungen gibt – man redet von medizinischen Diagnosen besonderer Qualität oder von der Anfertigung von Texten, die sonst zu viel Zeit in Anspruch nehmen –, oder umgekehrt größte Sorgen anspricht, die von der Übernahme der Demokratie durch Maschinen bis zur unkontrollierten Produktion von Fake News reichen.

Im Gegenteil! - Lichtgestalt im Dunkel

Im Gegenteil! - Satz und Gegensatz

Ich halte es für eine gute Denkübung, Sätze, die im öffentlichen Diskurs als ewige Wahrheiten präsentiert werden, mit ihren Gegensätzen zu vergleichen, um zu sehen, ob an ihnen nicht auch etwas dran ist. Hier ein paar Bespiele: Statt „Ich weiß, dass ich nicht(s) weiß“, sollte man sagen, „Ich weiß, dass ich wissen will“, was man doch unmittelbar spürt.

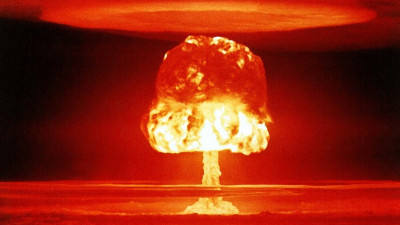

Im Gegenteil! - Der Präsident und die Heulsuse

Derzeit läuft in den Kinos ein drei Stunden langer Film über einen Physiker namens Julius Robert Oppenheimer, und der Medienrummel kann einen nur verwundern. „Oppenheimer“ – so der Filmtitel – handelt kaum von der Physik, obwohl es um die erste Konstruktion einer Atombombe und deren Einsatz im Zweiten Weltkrieg geht. Die bewegten Bilder geben vielmehr ausführlich – neben gigantischen Explosionen und Feuerwänden – den Blick auf amerikanische Politiker frei, die Oppenheimer, nachdem er wie ein moderner Prometheus das nukleare Feuer für sie gestohlen hat, wie in der griechischen Mythologie bestrafen und zermürben wollen.

Im Gegenteil! - Die andere Blickrichtung

Wer sich für die Geschichte der Philosophie und Wissenschaft interessiert, wird wissen, dass der Franzose René Descartes im 17. Jahrhundert seine Sicht der Forschungsmethode beschrieben hat. Er meinte, man müsse einen komplizierten Gegenstand wie etwa ein Tier – Descartes zählte sie zu den Maschinen – in seine einfachen Teile zerlegen, um über Organe und kleinere Einheiten zu den allerkleinsten zu kommen. So werde es möglich, sich dem Ganzen zuzuwenden, um es aus seinen Bestandteilen heraus zu verstehen. Dieses Verfahren ist als Reduktionismus bekannt, galt irgendwann als einzige wissenschaftliche Methode und wurde an den Universitäten gelehrt.

Im Gegenteil! - Irrtümer über Irrtümer

Zu den Themen, die voller Überraschungen stecken und immer wieder für Verblüffung sorgen, gehört die Entwicklung von Quantencomputern, die so heißen, weil sie nicht mit den schon länger in der Welt der Informatik vertrauten Bits 0 und 1 rechnen, sondern auf sogenannte Qubits – Quantenbits – zurückgreifen, die als Superpositionen von 0 und 1 existieren und dabei auch alle Zwischenwerte annehmen können. Während sich die Idee im Prinzip einfach und durchführbar anhört, wirft ihre konkrete Umsetzung eine Fülle von Problemen auf.

Im Gegenteil! - Einsteins Einheit

Wenn man sagen soll, wer Albert Einsteins großes Vorbild in der Geschichte der Physik gewesen sein kann, liegt man ziemlich richtig, wenn man den Schotten James Maxwell nennt, der es im 19. Jahrhundert fertiggebracht hat, Elektrizität und Magnetismus als Einheit zu verstehen, die man heute Elektromagnetismus nennt. Maxwell konnte dabei Licht als Bewegung einer elektromagnetischen Welle beschreiben, mit der es ein Problem gab, als Einstein mit dem Studium der Physik begann. Die Erklärung von Bewegungen gehörte eigentlich in das Gebiet der Mechanik, das Isaac Newton begründet hatte, nur passte seine Theorie nicht mit der von Maxwell zusammen.