Jürgen M. Lackner

Joanneum Research Forschungsgesellschaft m.b.H.,

Institut für Oberflächentechnologien und Photonik,

Niklasdorf, Österreich

Aushärtung und Funktionalisieren von Sol-Gel-Lacken mit Atmosphärendruckplasmen

– Teil 2 – Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung / Fortsetzung aus Galvanotechnik 2/2024

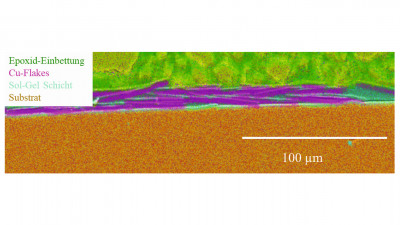

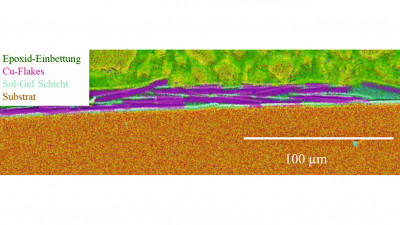

Sol-Gel-Beschichtungen sind typischerweise in der Schichtdicke beschränkt, um rissfrei aushärten zu können. Die Aushärtung mit Atmosphärendruckplasmen verschiebt den nutzbaren Schichtdickenbereich deutlich nach oben. Diese Studie verknüpft die Aushärtung mit Plasma-Jets mit gleichzeitiger Funktionalisierung der Schichten, um antimikrobielle Eigenschaften unter Verwendung eines thermisch und UV-härtenden Sol-Gel-Systems zu erzielen. Die Infektionslast kann mittels integrierter Kupfer-Partikel massiv reduziert werden.

Aushärten und Funktionalisieren von Sol-Gel-Lacken mit Atmosphärendruckplasmen - Teil 1-

– Teil 1 – Einleitung und Experimentelles

Sol-Gel-Beschichtungen sind typischerweise in der Schichtdicke beschränkt, um rissfrei aushärten zu können. Die Aushärtung mit Atmosphärendruckplasmen verschiebt den nutzbaren Schichtdickenbereich deutlich nach oben. Diese Studie verknüpft die Aushärtung mit Plasma-Jets mit gleichzeitiger Funktionalisierung der Schichten, um antimikrobielle Eigenschaften unter Verwendung eines thermisch und UV-härtenden Sol-Gel-Systems zu erzielen. Die Infektionslast kann mittels integrierter Kupfer-Partikel massiv reduziert werden.

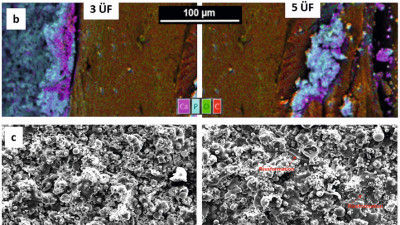

Korrosionsschutz für 3D- gedruckte Aluminiumbauteile

3D-Druck-Technologien wie das Selektive Lasersintern (SLM) verbreiten sich auch in der industriellen Kleinserienproduktion komplexer Leichtmetallbauteile. Aluminiumlegierungen wie AlSi10Mg haben jedoch in chloridhaltigen Umgebungen ein höheres Risiko für Korrosionsangriffe. Diese können durch dünne, aktive Korrosionsschutzschichten auf den rauen SLM-Oberflächen verhindert werden. Die Atmosphärendruck-Plasma-Beschichtungstechnologie unter Anwendung von Silikon-Silikat-Beschichtungen mit aktiv korrosionsschützender Cer-Legierung hat dabei hohe Anwendungsrelevanz – speziell für komplexe Bauteile. Wie die vorliegende Arbeit zeigt, ist dabei im Studium der ablaufenden chemischen Korrosionsreaktionen vor allem der Zeitfaktor zu berücksichtigen, um durch gering legierte Cer-Konzentrationen hohe Korrosionsschutzwirkung im Bereich von Defekten (Kratzer, Poren, etc.) zu erreichen.

Hydroxylapatit-Beschichtungen für 3D-gedruckte Gesichtsimplantate

Implantate für den Gesichtsbereich ermöglichen die chirurgische Korrektur von Deformationen z. B. nach Unfällen. Derzeit kommen KunststoffImplantate zur Anwendung, die nicht auf die Anatomie des Patienten abgestimmt sind und erst während der Operation angepasst werden. Oftmals ungenügende Verankerung am Knochen birgt Risiken von Verschiebungen und damit Entstellungen sowie bakteriellen Infektionsrisiken. Entwicklungsziel für temperatursensitive, auch 3D-druckbare Polymere, waren daher antimikrobielle Beschichtungen für optimales Knochenwachstum mittels Atmosphärendruck-Plasmaspritzen von Hydroxylapatit (HAp). Letzter Teil des Zweiteilers.

Hydroxylapatit-Beschichtungen für 3D-gedruckte Gesichtsimplantate

Implantate für den Gesichtsbereich ermöglichen die chirurgische Korrektur von Deformationen nach Unfällen und Tumor-Entfernung sowie durch altersbedingten Knochenschwund. Derzeit kommen Kunststoff-Implantate zur Anwendung, die nicht auf die Anatomie des Patienten abgestimmt sind und erst während der Operation angepasst werden. Oftmals ungenügende Verankerung am Knochen birgt Risiken von Verschiebungen und damit Entstellungen sowie bakterielle Infektionsrisiken. Entwicklungsziel für temperatursensitive, auch 3D-druckbare Polymere, waren daher antimikrobielle Beschichtungen für optimales Knochenwachstum mittels Atmosphärendruck-Plasmaspritzen von Hydroxylapatit (HAp). Teil 1 eines Zweiteilers.

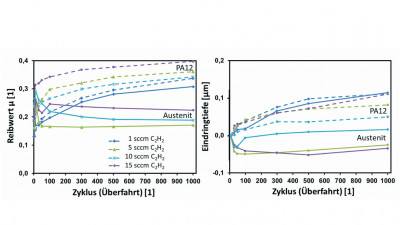

Reibungsreduktion in MoS2-DLC-Beschichtungen durch zyklisches Plasma-Quenching – Teil 3 – Diskussion und Fazit

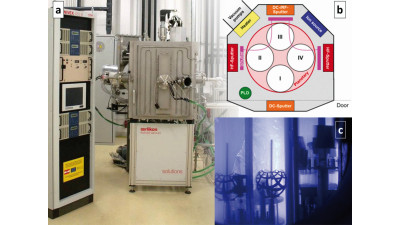

Plasma-Quenching für die Bildung von Nanopartikeln nutzt in Sputterprozessen eine zyklische Erhöhung des herrschenden Drucks in der Vakuumkammer. Im Falle von Kohlenstoff (C) konnte dabei unter Nutzung einer Industrie-typischen Magnetron-Sputteranlage und Kathodenzerstäuben (Sputtern) eine signifikante Reduktion der Reibzahlen auf verschiedenen Substraten erreicht werden. Während Teil 1 Vorüberlegungen sowie einen Teil der Experimente präsentierte, ergänzte der 2. Teil die experimentelle Umsetzung und fokussierte sich anschließend auf die daraus folgenden Ergebnisse. Abschließend folgen Diskussion und Fazit aus den Experimenten.

Reibungsreduktion in MoS2-DLC-Beschichtungen durch zyklisches Plasma-Quenching – Teil 2 – Experimente, Ergebnisse, Diskussion

Plasma-Quenching für die Bildung von Nanopartikeln nutzt in Sputterprozessen eine zyklische Erhöhung des herrschenden Drucks in der Vakuumkammer. Im Falle von Kohlenstoff (C) konnte dabei unter Nutzung einer Industrie-typischen Magnetron-Sputteranlage und Kathodenzerstäuben (Sputtern) eine signifikante Reduktion der Reibzahlen auf verschiedenen Substraten erreicht werden. Während Teil 1 Vorüberlegungen sowie einen Teil der Experimente präsentierte, ergänzt der zweite Teil die experi- mentelle Umsetzung und fokussiert sich anschließend auf die daraus folgenden Ergebnisse. Im letzten Teil im kommenden Heft geht es dann im Wesentlichen um die Diskussion und das Fazit aus den Experimenten.

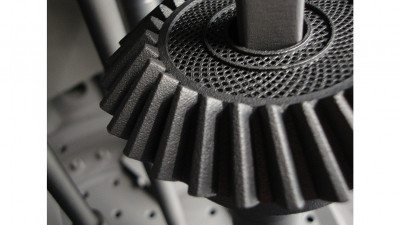

Reibungsreduktion in MoS2-DLC-Beschichtungen durch zyklisches Plasma-Quenching – Teil 1 – Experimente mit 3D-gedruckten Substraten

Plasma-Quenching für die Bildung von Nanopartikeln nutzt in Sputterprozessen eine zyklische Erhöhung des herrschenden Drucks in der Vakuumkammer. Im Falle von Kohlenstoff (C) konnte dabei unter Nutzung einer Industrie-typischen Magnetron-Sputteranlage und Kathodenzerstäuben (Sputtern) von Molybdändisulfid-Targets (MoS2) in Acetylen-Atmosphäre (C2H2) sowie technisch einfacher Reduktion der Saugleistung der Hochvakuumpumpe über ein Schieberventil eine signifikante Reduktion der Reibzahlen auf glatten, polierten Edelstahl-Substraten (CrNi-18-10) sowie rauen, welligen 3D-Druck-Polyamid-12-Substraten (PA12) erreicht werden. Trotz lokal sehr hoher Flächenpressungen mit nur partiellem Kontaktbereich des Aluminiumoxid (Al2O3)- Gegenkörpers in den tribologischen Tests, welche mit starken plastischen Verformungen des rauen lasergesinterten PA12 einhergehen, werden dabei während der untersuchten Kontaktzyklen signifikant geringere Reibzahlen als für den Kontakt zu unbeschichtetem PA12 bzw. konventionell ohne Nutzung von Plasmaquenching auf PA12 hergestellten MoS2-C-Beschichtungen gemessen. Teil 1 präsentiert die Vorüberlegungen.