Ein bewährter Überzug für Stahloberflächen zum Schutz gegen Korrosion ist eine Verzinkung. Zum temporären Schutz gegen Glanzverlust und Weißrostbildung wird direkt nach der Verzinkung ein lufttrocknender, wasserbasierter Tauchlack aufgebracht. Im Rahmen eines öffentlich geförderten Projektes hat eine Jenaer Forschungseinrichtung in Zusammenarbeit mit einem Partner aus der Industrie eine biobasierte Alternative entwickelt. Gelingt zukünftig eine Anwendung nachwachsender Rohstoffe im Bereich des Korrosionsschutzes? Der nachfolgende Artikel soll das Potenzial dieser Schichten auf Grundlage spezieller Zuckermoleküle näher beleuchten.

Korrosionsschutz von Stahloberflächen durch Verzinkung

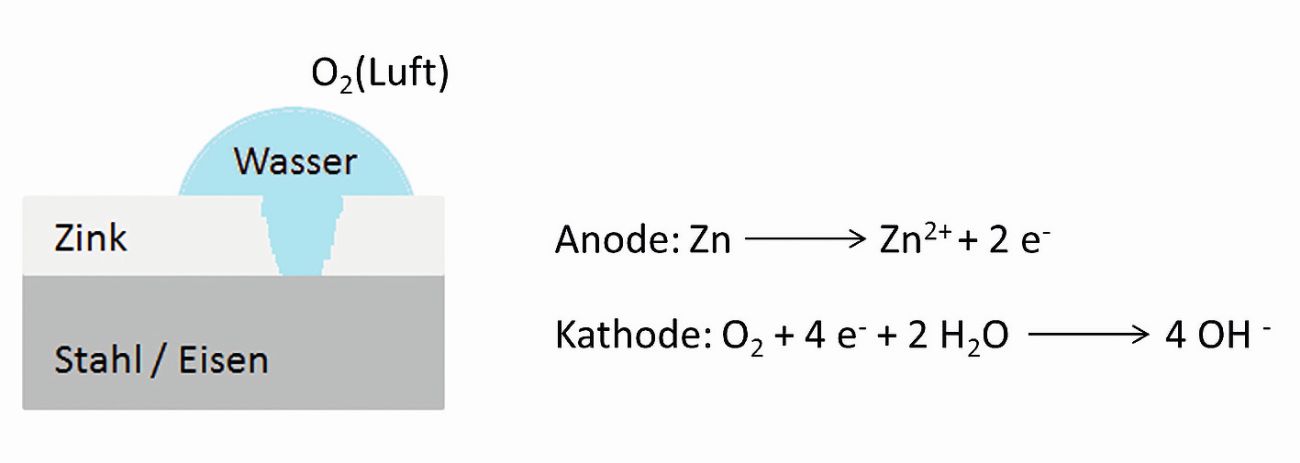

Stahloberflächen unterliegen ohne Schutz der Korrosion. Ein Überzug mit einer dünnen Zinkschicht kann diese weitestgehend verhindern. Der Prozess der Verzinkung wird mit unterschiedlichen Verfahren durchgeführt. Gängige Verzinkungsverfahren sind die Feuerverzinkung (Schmelztauchverzinkung), galvanische Verzinkung (Elektrolytverzinken), mechanische Verzinkung und Spritzverzinkung. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden ausschließlich feuerverzinkte Proben eingesetzt. Der Zinküberzug wird während dieses Verfahrens durch Eintauchen in eine ca. 450 °C heiße Zinkschmelze aufgebracht. Da Zink chemisch unedler ist als Eisen, gibt es in feuchter Umgebung Elektronen ab und geht in Lösung, es „opfert“ sich für das chemisch edlere Eisen (Abb. 1). Dieser Prozess beginnt unmittelbar nach dem Erstarren der Zinkschmelze an der Luft und tritt besonders ausgeprägt bei einer Lagerung im Freien auf. Einen zusätzlichen passiven Schutz bietet der natürliche Vorgang der Patina-Bildung. Die stabile und fest haftende Zinkpatina bildet sich bei gleichzeitigem Einwirken von Luftsauerstoff, Wasser aus Niederschlägen oder Luftfeuchtigkeit und dem in der Luft enthaltenen Kohlendioxid. Infolge der natürlichen Schutzschichtbildung wird die Oberfläche mattgrau und verliert allmählich ihr metallisch-glänzendes Aussehen. Zudem verlangsamt sich die Korrosion des Zinks deutlich.

Abb. 1: Prinzip des kathodischen Korrosionsschutzes von Stahl durch eine Verzinkung

Abb. 1: Prinzip des kathodischen Korrosionsschutzes von Stahl durch eine Verzinkung

Weißrostbildung

Eine materialgerechte, trockene Lagerung von verzinkten Bauelementen ist praktisch ohne Zeitbegrenzung möglich. Infolge einer natürlichen Einwirkung von Luftfeuchte und Kohlendioxid aus der Luft erfolgt die beschriebene Patina-Bildung. Wasser ohne aggressive Substanzen schadet verzinktem Flachzeug in der Regel nicht, wenn es schnell wieder verdunsten oder ablaufen kann und Luftzutritt gegeben ist. Die Oberfläche wird lediglich infolge der zunehmenden natürlichen Deckschichtbildung mit der Zeit mattgrau und verliert ihr metallisch-glänzendes Aussehen. Wirkt jedoch Wasser, insbesondere Kondenswasser, über längere Zeit auf eine verzinkte Oberfläche ein, ohne dass ein Kohlendioxidzutritt aus der Luft gegeben ist, bildet sich anstelle der fest haftenden Patina ein weißliches bis hellgraues, pulverig voluminöses Zinkkorrosionsprodukt (Abb. 2). Dieses Korrosionsprodukt wird als Weißrost bezeichnet. Weißrost besteht überwiegend aus Zinkhydroxid, einem geringen Anteil von Zinkoxid sowie etwas Zinkcarbonat (Patina) [1]. Allerdings haftet Weißrost schlecht und übernimmt infolgedessen keine Schutzfunktion. Typische weißrostfördernde Verhältnisse entstehen beispielsweise, wenn Feuchte zwischen gestapelte Blechtafeln eindringt, dort kapillar festgehalten wird und kaum Luft zutreten kann. Leichter Weißrost ist einfach zu entfernen und beeinträchtigt weder die Verarbeitbarkeit des Werkstückes noch den Korrosionsschutz. Fortdauernde weißrostfördernde Verhältnisse können jedoch mit der Zeit bis zur Bildung von Rotrost, und damit zur lokalen Zerstörung des Korrosionsschutzes führen. Starker Weißrostbefall sollte daher möglichst entfernt werden. Zudem können die voluminösen Korrosionsprodukte Feuchte gut binden und die weißrostfördernden Verhältnisse verlängern. Zum Weißrostabtrag wird die gesamte Oberfläche gründlich mit harten Nylonbürsten behandelt und anschließend mit warmem Wasser abgespült. Die weitere Behandlung hängt von Ausmaß und Grad der Schädigung ab. Im Fall einer deutlichen Verringerung der Zinkschichtdicke kann es erforderlich sein, den ursprünglichen Korrosionsschutz durch das Auftragen geeigneter Beschichtungen wiederherzustellen. Bei starkem Weißrostbefall lässt sich die einheitliche Optik der Zinkoberfläche meist nicht wieder ganz erreichen.

Temporäre Überzüge und Maßnahmen zum Langzeitkorrosionsschutz von Zink

Nach dem Stand der Technik wird direkt im Anschluss an eine Verzinkung zum temporären Schutz ein lufttrocknender, wasserbasierter Tauchlack aufgebracht. Ziel ist es, den Oberflächenglanz zu erhalten sowie den Weißrostbefall weitestgehend zu vermeiden. Innerhalb der ersten sechs Monate nach Applikation findet eine Abwitterung dieser 3–10 Mikrometer dicken Schutzschicht statt. Ebenso können während der Verarbeitung aufgebrachte Öl- oder anderweitige Schutzschichten die beschriebenen Korrosionsprozesse verzögern. Die Frage nach materialgerechter Lagerung reduziert sich weitestgehend auf eine Verhinderung von Lagerungsverhältnissen, welche die Bildung von Weißrost fördern.

Zum Langzeitkorrosionsschutz verzinkter Waren werden hauptsächlich Duplex-Systeme eingesetzt. Gemäß DIN EN ISO 12944-5 handelt es sich um ein „Korrosionsschutz-System, das aus einer Verzinkung in Kombination mit einer oder mehreren nachfolgenden Beschichtungen besteht“. Beide Korrosionsschutzsysteme ergänzen sich in idealer Weise. Aus vielen Bereichen des Korrosionsschutzes von Stahlbauten, wie etwa im Bauwesen, im Straßenverkehr oder in der Energieversorgung, sind Duplex-Systeme nicht mehr wegzudenken. Der Begriff Duplex umfasst auf verzinkten Substraten sowohl den Bereich der Flüssig- als auch der Pulverlacke. Pulverlackbeschichter werden dabei durch den zum temporären Schutz nach der Verzinkung eingesetzten Tauchlack vor große Herausforderungen gestellt, da ein zur Vorbehandlung notwendiger Beizangriff verhindert wird. Insbesondere in feuchter Umgebung kommt es in der Folge nach einer Überschichtung mit Pulverlacken sehr schnell zu qualitativen Missständen in Form einer unzureichenden Haftung. Zur Gewährleistung der geforderten Oberflächengüte muss der temporäre Schutz vor der Beizbehandlung mittels mechanischer und chemischer Vorbehandlungsmethoden zunächst aufwendig entfernt werden. Abhängig von der Dauer und den während der Lagerung vorherrschenden Bedingungen können zudem Maßnahmen zur Weißrostentfernung und Oberflächenaufarbeitung erforderlich sein.

Korrosionsschutz auf Basis nachwachsender Rohstoffe

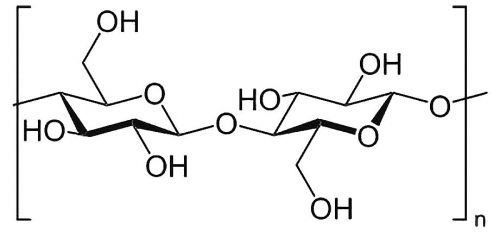

In den letzten Jahren ist im Bereich des Oberflächenschutzes zunehmend die Entwicklung umweltfreundlicherer und nachhaltiger Beschichtungsverfahren in den Fokus gerückt. Einer der Forschungsschwerpunkte liegt dabei auf der Entwicklung kostengünstiger Beschichtungen auf Basis von Polysacchariden. Die Polymerklasse der Polysaccharide, auch als Vielfachzucker bezeichnet, ist in der Natur weit verbreitet. Sie bestehen aus einer großen Anzahl von Monosaccharid-Einheiten, welche über eine chemische glykosidische Bindung miteinander verbunden sind (Abb. 3). Abb. 3: Strukturformel des Polysaccharids Cellulose

Abb. 3: Strukturformel des Polysaccharids Cellulose

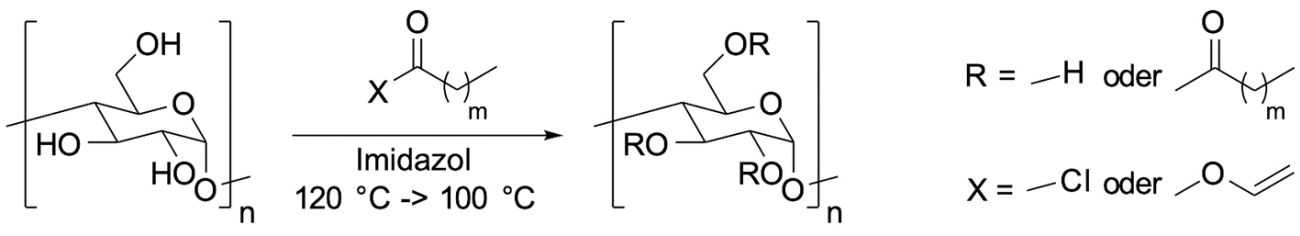

Aufgrund ihres hydrophoben Charakters und ihrer thermoplastischen Eigenschaften bieten sich vor allem modifizierte Polysaccharide auf Basis von Stärke und Cellulose zum temporären Korrosionsschutz an. Auch die Dispergierbarkeit sowie Löslichkeit der Polymerpulver in Wasser, wie z. B. von Stärkeestern und Cellulose-Carbamaten, ist aus der Literatur bekannt [2]. Im Mittelpunkt der Aktivitäten der Jenaer Industrieforschungseinrichtung Innovent stehen vorrangig carbon- bzw. fettsäureestermodifizierte Derivate. Entsprechende Stärkeester können effizient und in großer Bandbreite ihrer Eigenschaften, wie Schmelzpunkt, Hydrophobie, Transparenz und Elastizität, aus Stärke und einer aktivierten Carbonsäure in Imidazol-Schmelze (Abb. 4) herstellt werden [3].

Abb. 4: Synthese-Schema eines Stärkefettsäureesters in Imidazol-Schmelze

Abb. 4: Synthese-Schema eines Stärkefettsäureesters in Imidazol-Schmelze

Gemeinsam mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist dazu ein Patent (US 8277554B2) veröffentlicht worden. Im Zusammenhang mit diesen Stärkederivaten liegt der Fokus bei Innovent auf pulverlackanalogen Beschichtungen. Diese wurden beispielsweise zum Schutz eisenhaltiger archäologischer Fundstücke (Abb. 5) und auf einer Baggerschaufel (Abb. 6) eingesetzt [4].

Zahlreiche Celluloseester können bereits kommerziell erworben werden. In Abhängigkeit von der chemischen Abwandlung der Seitenketten im Molekül ist zudem eine gezielte Steuerung des Schmelzverhaltens der Polymerpulver gegeben. Ausgehend von diesen Voraussetzungen haben Innovent und die Bader Pulverbeschichtung GmbH aus Aalen an einer Alternative zu gängigen temporären Korrosionsschutzprodukten für verzinkte Bauteile gearbeitet. Im ersten Schritt eines gemeinsamen, öffentlich geförderten Forschungsprojektes erfolgten Untersuchungen zum Schmelzverhalten ausgewählter Cellulosecarbonsäureester. Im Anschluss daran stand die Herstellung stabiler wässriger Ansätze im Fokus. An dieser Stelle kamen neben dem jeweiligen Polymerpulver ein Dispergator sowie eine Mischung aus Eis und Wasser zum Einsatz. Der Konzentrationsbereich der hergestellten Suspensionen bewegte sich dabei zwischen einem und zehn Gewichtsprozent. Die Polymerpulver wurden im Vorfeld mit einer Planetenmühle unter vorherigem Einfrieren mit flüssigem Stickstoff gemahlen und gesiebt. Der sich anschließende Schichtauftrag auf 180 °C heißen feuerverzinkten Stahlproben erfolgte mittels Sprüh- bzw. Schwallauftrag. Während der Schmelztauchveredelung (Feuerverzinkung) werden entsprechende Werkstücke generell im Tauchverfahren behandelt. Daher stand bei dem zu entwickelnden Verfahren ein nasschemischer Prozess, welcher als Sprüh- oder Tauchverfahren entwickelt wird, im Vordergrund. Nach Abkühlung der beschichteten Planarproben auf Raumtemperatur folgten verschiedene Untersuchungen zur Bewertung der Schutzwirkung. So fand ein zur Wareneingangskontrolle verzinkter Bauteile bei Pulverlackbeschichtern gängiger Schnelltest mittels Zinkcheck 1401 ZC [5] Anwendung.

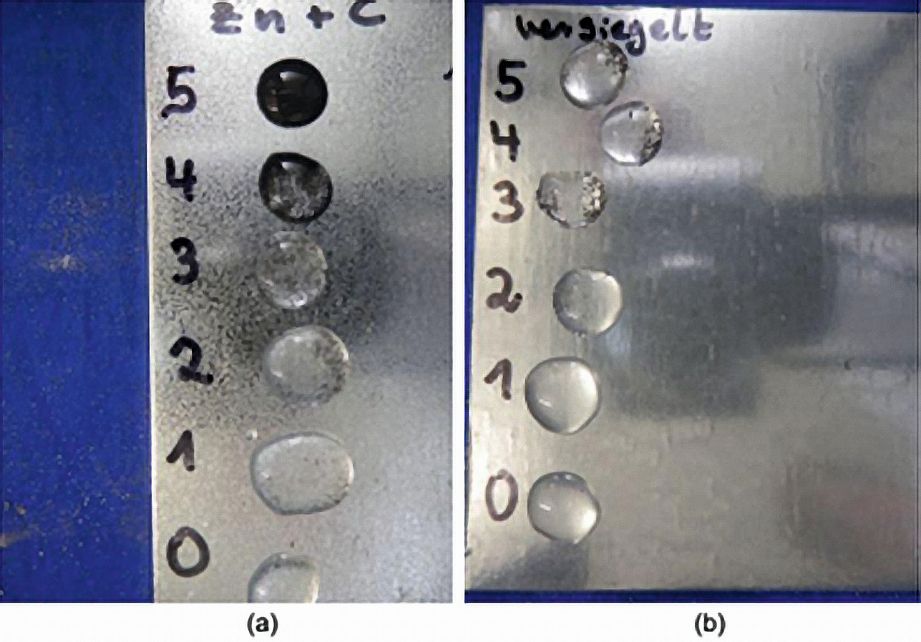

Ohne Schutz bzw. bei Anwesenheit eines geringen zusätzlichen Schutzes auf verzinkten Oberflächen kann eine zeitabhängige (in Minuten) Farbänderung der aufgetropften Testlösung von Farblos zu Schwarz beobachtet werden (Abb. 7).  Abb. 7: Tüpfeltest Zinkoberflächen; links: zeitabhängige (in Minuten) Verfärbung der Prüflösung auf einer chemisch passivierten Zinkoberfläche und rechts: Ausbleiben des Farbumschlags aufgrund der Anwesenheit einer Versieglung auf der Zinkoberfläche

Abb. 7: Tüpfeltest Zinkoberflächen; links: zeitabhängige (in Minuten) Verfärbung der Prüflösung auf einer chemisch passivierten Zinkoberfläche und rechts: Ausbleiben des Farbumschlags aufgrund der Anwesenheit einer Versieglung auf der Zinkoberfläche

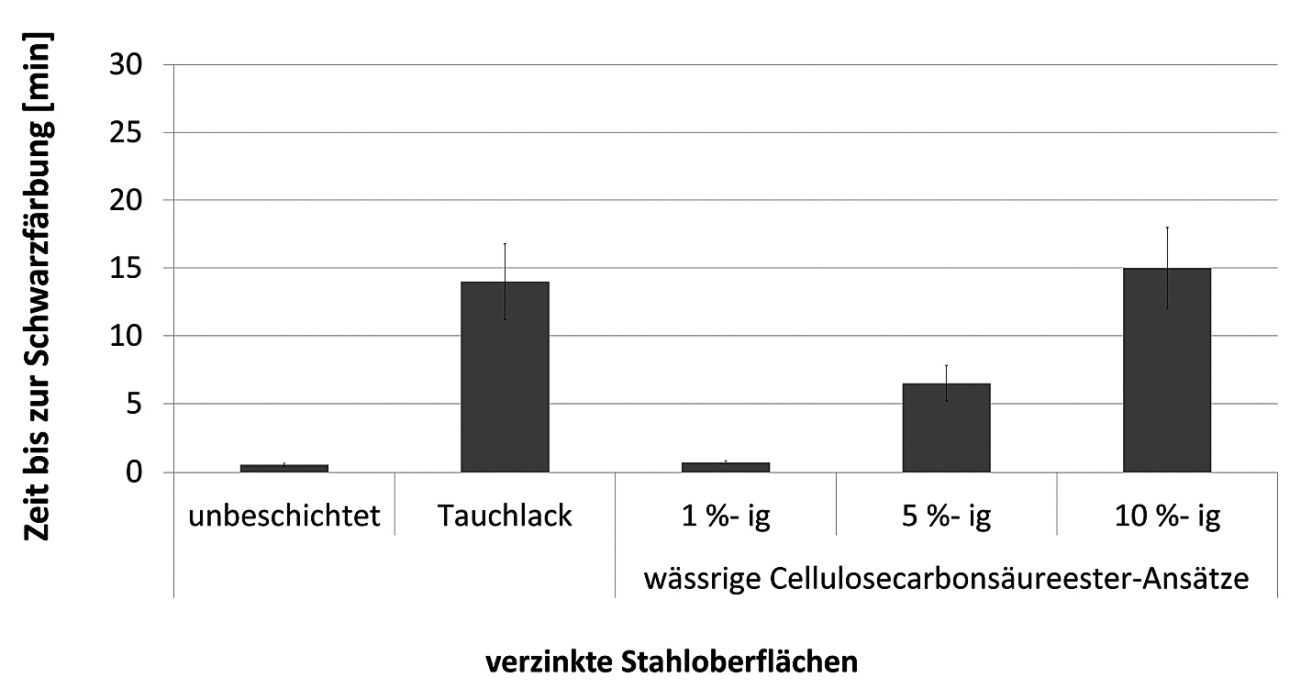

Liegt im Gegensatz dazu eine Versieglung der Zinkoberfläche vor, bleibt dieser Farbumschlag aus. Im Rahmen des Forschungsprojektes zeigte sich mit einem steigenden Polymeranteil im wässrigen Ansatz eine zunehmend verzögerte Farbreaktion der aufgetropften Testlösung (Abb. 8).

Abb. 8: Ergebnisse mit Zinkcheck 1401 ZC-Tüpfeltest feuerverzinkter Stahlproben

Abb. 8: Ergebnisse mit Zinkcheck 1401 ZC-Tüpfeltest feuerverzinkter Stahlproben

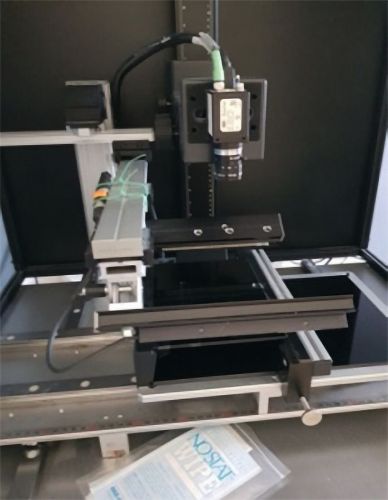

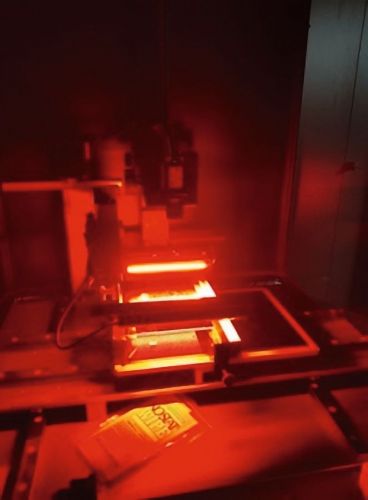

Unter Verwendung eines 10 %igen wässrigen polymerbasierten Ansatzes wurde ein mit dem am Markt üblicherweise eingesetzten Tauchlack vergleichbares Ergebnis erreicht. Neben den Tüpfeltest-Untersuchungen erfolgte zudem eine prozessbegleitende Bewertung der Korrosionserscheinungen nach künstlicher Probenberegnung. An dieser Stelle fand ein Versuchsaufbau der Firma Otto Vision Technology GmbH (Abb. 9) zur fotografischen Dokumentation und Grauwertbestimmung in einem Messbereich zwischen 0 (schwarz) und 255 (weiß) Anwendung.

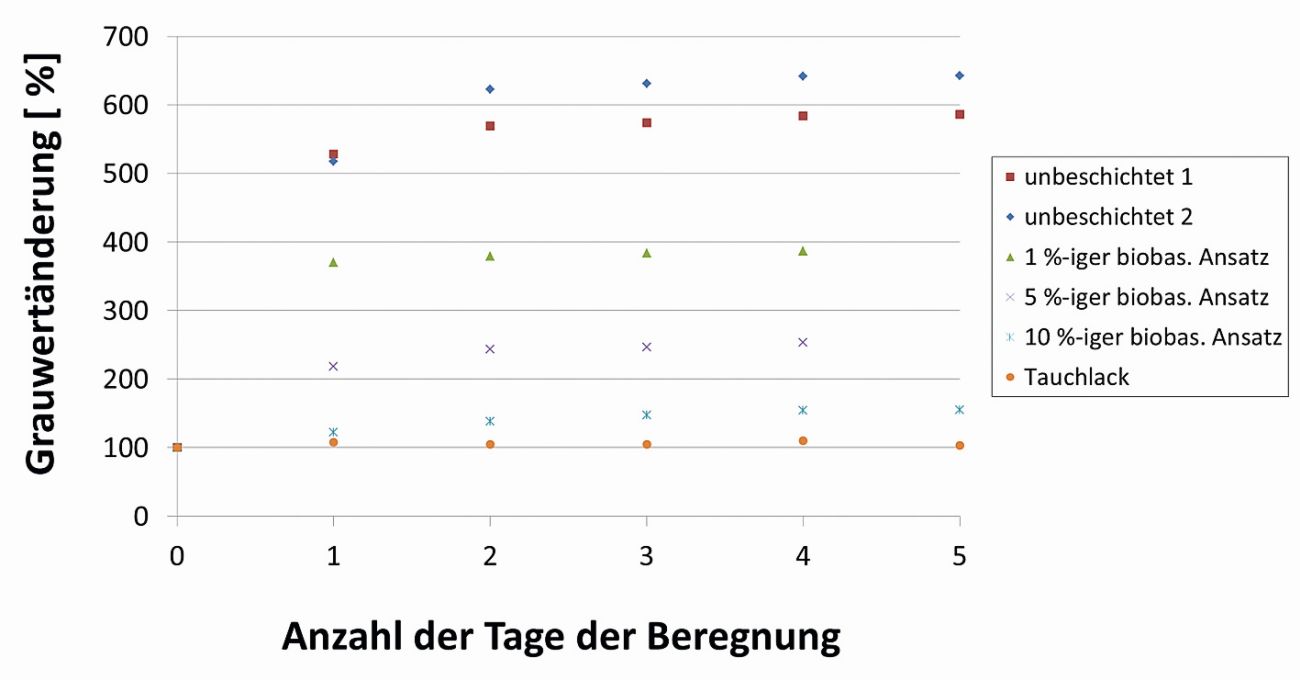

Während der Messungen erfolgte eine LED–Bestrahlung der Proben im 45° Winkel von zwei Seiten. Mit steigendem Weißrostbefall und einem damit einhergehenden Verlust des Glanzgrades konnte anhand der Untersuchungen ein deutlicher Anstieg der gemessenen Grauwerte beobachtet werden (Abb. 10).

Die durchgeführten Grauwertmessungen bestätigten zudem den zuvor mittels Tüpfeltest abgeleiteten Zusammenhang zwischen Polymerkonzentration und Schutzwirkung (Abb. 11).

Abb. 11: Grauwertänderung (Normierung auf Ausgangswert) feuerverzinkter Stahlproben über einen künstlichen Beregnungszeitraum von 5 Tagen

Abb. 11: Grauwertänderung (Normierung auf Ausgangswert) feuerverzinkter Stahlproben über einen künstlichen Beregnungszeitraum von 5 Tagen

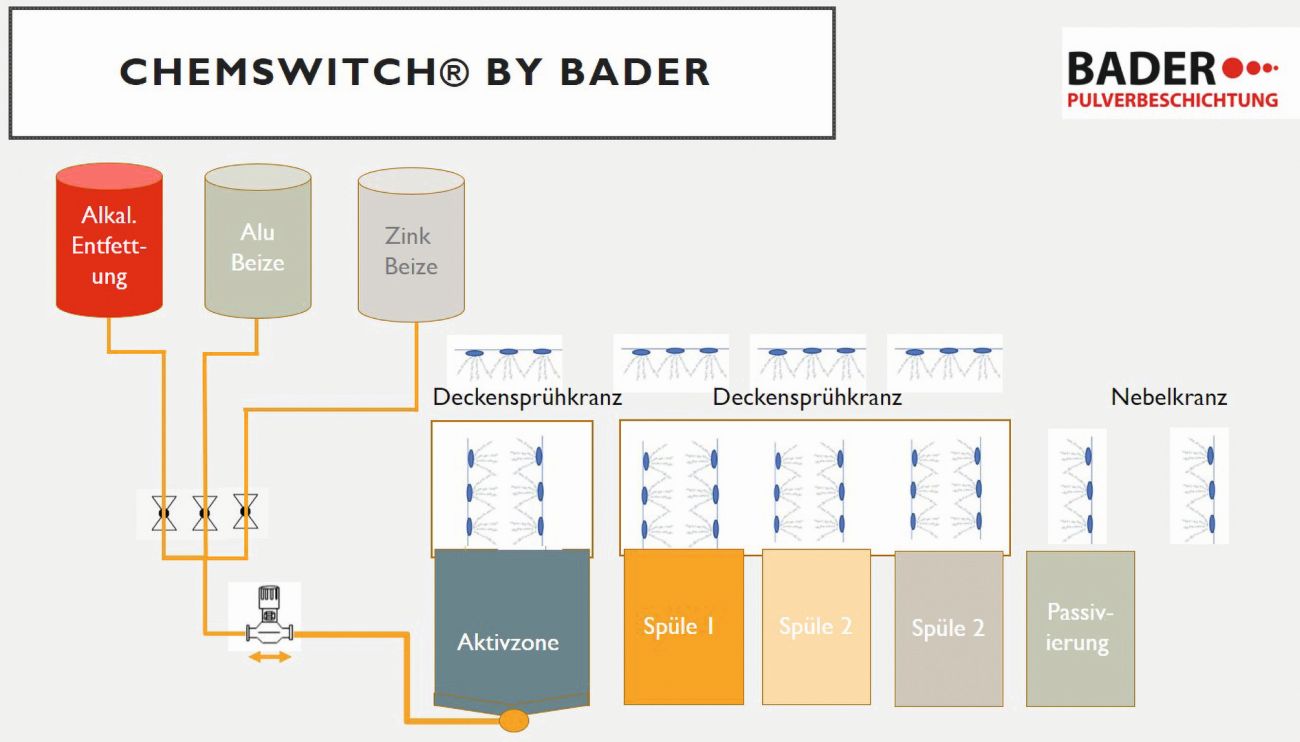

Wie vorher beschrieben, werden zum Langzeitkorrosionsschutz verzinkter Oberflächen Pulverlacke eingesetzt. Zur Entfernung etwaiger durch den Verzinkungsprozess verursachter Ablaufspuren bzw. Pickel erfolgt vorab ein Glätten und Schleifen der Oberflächen. Im Anschluss wird ein mechanisches Sweepen mit einem eisenfreien Strahlmittel bzw. eine nasschemische Vorbehandlung aus Entfetten, Beizen und chromfreiem Passivieren durchgeführt [6, 7]. Auch etwaige zum temporären Schutz nach der Ver-zinkung aufgebrachte Überzüge werden während des Sweepens mit entfernt. Abbildung 12 zeigt schematisch den Ablauf der nasschemischen Vorbehandlung bei der Bader Pulverbeschichtungs GmbH. In der Aktivzone (180 Sekunden, 45–50 °C) wird bei Bader mit einer sauren Beize gearbeitet.

Abb. 12: Schematischer Ablauf dernasschemischen Vorbehandlung bei der Bader Pulverbeschichtungs GmbH

Abb. 12: Schematischer Ablauf dernasschemischen Vorbehandlung bei der Bader Pulverbeschichtungs GmbH

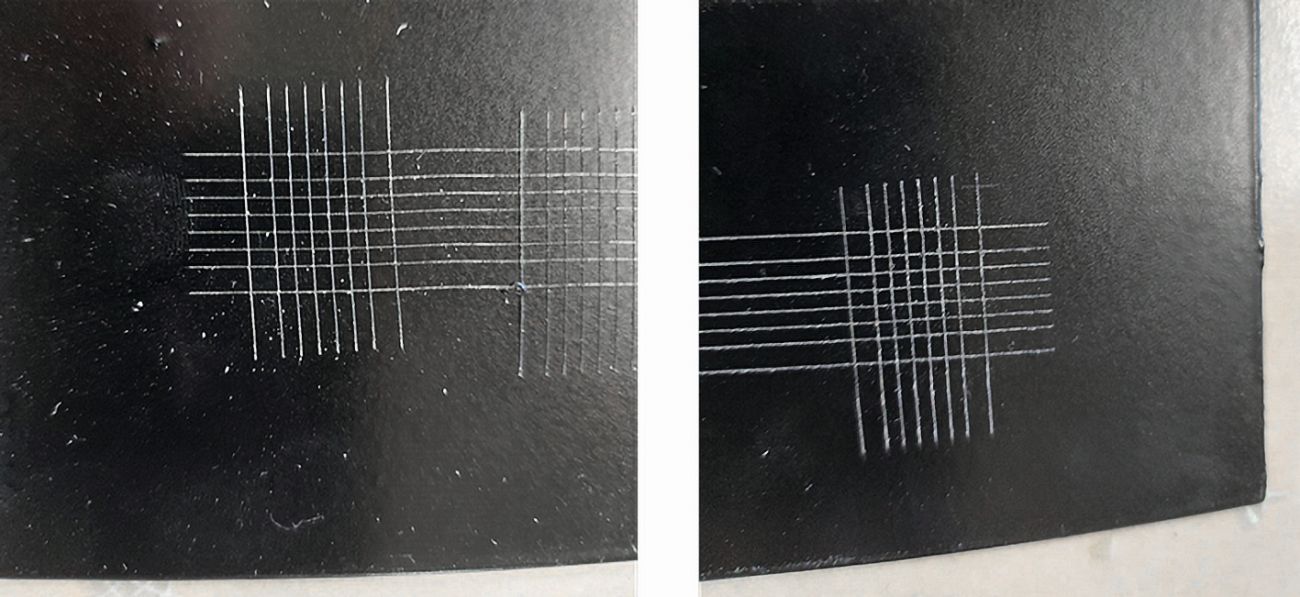

Im Rahmen der Projektarbeiten hat sich gezeigt, dass der entwickelte biobasierte Überzug problemlos mit gängigen Pulverlacken überschichtet und gemeinsam eingebrannt werden kann. In der Folge kann auf die zur nasschemischen bzw. mechanischen Vorbehandlung genannten Prozessschritte verzichtet werden. Zur Bewertung der beschichteten Proben wurde ein Kochtest nach DIN EN ISO 2409 [8] herangezogen. Die Haltezeit betrug 120 Sekunden, was der Beanspruchungsgruppe IV entspricht. Anschließend durchgeführte Gitterschnittuntersuchungen zeigten keine Schichtabplatzungen. Im Gegensatz zu dem handelsüblich als temporärer Schutz eingesetzten Tauchlack entsprach die Qualität der pulverbeschichteten Zinkoberflächen nach Überschichtung dabei der geforderten Güte (Abb. 13). Eine nach dem Stand der Technik bislang notwendige aufwendige Schichtentfernung mittels mechanischer und chemischer Verfahren vor dem Pulverauftrag kann damit entfallen.

Abb. 13: Gitterschnitt auf biobasiert geschützten und anschließend mit einem Pulverlack überschichteten feuerverzinkten Stahloberflächen; linke Probe: vor und rechte Probe: nach 120 Minuten Kochtest in Anlehnung an DIN EN ISO 2409 (QIB-Beanspruchungsgruppe IV)

Abb. 13: Gitterschnitt auf biobasiert geschützten und anschließend mit einem Pulverlack überschichteten feuerverzinkten Stahloberflächen; linke Probe: vor und rechte Probe: nach 120 Minuten Kochtest in Anlehnung an DIN EN ISO 2409 (QIB-Beanspruchungsgruppe IV)

Fazit

Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Umwelt und Energie unter dem Förderkennzeichen 16KN071124 finanziell unterstützten Forschungsprojektes ist die Entwicklung eines biobasierten temporären Korrosionsschutzes für Zinkoberflächen gelungen [9]. Der Vergleich mit einem nach dem Stand der Technik eingesetzten lufttrocknenden, wasserbasierten temporären Schutzlack (Abb. 8) verdeutlicht die hervorragenden Produkteigenschaften noch einmal. Mit der Entwicklung konnte ein weiterer wichtiger Grundstein in Richtung einer Anwendung nachwachsender Rohstoffe im Bereich des Korrosionsschutzes gelegt werden. Ziel zukünftiger Arbeiten soll eine Weiterentwicklung der Schutzwirkung sein, sodass punktuell bisher noch auftretende Korrosionserscheinungen zukünftig der Vergangenheit angehören.

Literatur

[1]El-Mahdy, A.; Nishikata, A.; Tsuru, T.; Corrosion Science: Electrochemical corrosion monitoring of galvanized steel under cyclic wet-dry conditions, 42, 2000, S. 183

[2]Beilstein J. Org. Chem. 2014, 10,1549-1556

[3]Meier, M.; Liebert, T.; Nagel, M. C. V.; Jordan, T.; Heft, A.; Grünler, B.; Heinze,T.; Macromolecular Rapid Communications: Pure, transparent-melting starch esters: Synthesis and Characterization, 2011, 32, S. 1312–1318

[4]Becker, H.; Scherer, B.; Heft, A.; Grünler, B.; Restaurierung und Archäologie: Stärkeester – Ein nachhaltiges Korrosionsschutzsystem für archäologische Eisenobjekte, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2017, 10, S. 95 – 108

[5]https://www.besserlackieren.de/technologien/metalllackierung/22_05_verzinkte-substratebeschichten

[6]Pietschmann, Industrielle Pulverbeschichtung, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003

[7]https://www.poligrat.de/wp-content/uploads/2019/05/Beizen-Reinigen-Passivieren.pdf

[8]QIB – Qualitätsbestimmungen Rev. 14, 07/2017; DIN EN ISO 2409

[9]Keil, D.; Bader, M.; Journal für Oberflächentechnik: Überlackierbarer Schutz für Zinkoberflächen, 61, Spezial Korrosionsschutz, 2021, S. 30 – 31