Neben der ganz offensichtlichen Arroganz dieser Aussage ist sie auch witzig, weil sie einen Hysteron-Proteron (Zirkelschluss) widergibt. Dadurch wird klar, dass die werten Wissenschaftler nach wie vor bei der Definition von 'Intelligenz’ im Dunkeln tappen. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn Intelligenz als Begriff ist schwammig und vielschichtig und kann sich auf viele menschliche wie auch tierische Fähigkeiten beziehen.

Wie viel komplexer wird es dann bei der 'künstlichen Intelligenz’ (KI), die zwar als Schlagwort weit verbreitet ist, aber eigentlich nur aus Rechnerprogrammen und mathematischen Modellen besteht. Der Mischmasch, den man in journalistischen Veröffentlichungen vorfindet, macht die Durchsicht nicht einfacher.

Die enormen Geschwindigkeiten, mit denen inzwischen Daten verarbeitet werden können, sind wohl folgerichtig der Ursprung der Verunsicherung jener, denen die Ausbildung oder das wissenschaftliche Verständnis entgeht.

Wenn sowas dann in die Hände der machthungrigen Militärs gerät, können einem jedoch echte Zweifel kommen.

Obgleich solche Methoden heutzutage in vielen Bereichen angetroffen werden – von Kunst bis zur Politik –, wird die Auswirkung in der industriellen Fertigung wohl am spannendsten werden. Weil solche Programme erstaunlich viele Daten in kürzester Zeit verdauen, das heißt sie analysieren und vorprogrammierte Schlüsse aus ihnen ziehen können, sind sie in dieser Hinsicht der langsamen intellektuellen Verarbeitung des Menschen überlegen. Sie lernen, in Abhängigkeit von den programmierten Vorgaben Entscheidungen aus den vorgegebenen Daten zu ziehen.

Genau das macht sie bei der Fertigung so nützlich, denn Maschinen werden nicht müde oder verlieren ihre Konzentration und sie können auch während der Mittagspause weiterarbeiten, verlangen keine Ferien und haben keine Familienprobleme.

In einigen wenigen elektronischen Fertigungen ist das keine Neuigkeit. Vor allem durch den Einsatz der 5G- bzw. 6G-Übertragungstechniken ist der Datenfluss zwischen Maschinen beinahe momentan und zeitlich unverzogen – ein Vorteil, der Korrekturen sehr erleichtert und aktuelle Daten bereitstellt.

Ein offensichtliches Gebiet, auf dem sich künstliche Intelligenz bewähren kann, ist die Inspektion. Das fängt bei dem Entwurf der integrierten Schaltungen an und geht dann über die Bauteile und Leiterplatten bis hin zu Lötfehlern.

Was Firmen diesbezüglich motiviert, hängt mit den Kosten zusammen. Je früher ein Fehler entdeckt wird, desto billiger ist es, ihn zu beheben … und, weit wichtiger, ihn auch in Zukunft zu vermeiden. Am teuersten ist es, wenn erst der Anwender oder Kunde diesbezüglich fündig wird, denn dann kann dies obendrein der Reputation schaden.

In vielen Fällen sitzen auch heute noch Arbeiterinnen hinter den Linsen der Vergößerungslupen und versuchen Fehler zu finden, zu lokalisieren und zu klassifizieren. Die Fehlleistungen sind so teuer, dass solches Personal normalerweise nach kürzester Zeit jeweils ausgetauscht und an anderen Stellen eingesetzt wird.

Die Liste der Fehler ist natürlich sehr lang und die Kriterien oft recht kritisch und eng gehalten, was die notwendige Schulung sehr erschwert. Diese Details sind wichtig, denn sie weisen auf die Ursachen, die dann eventuell behoben werden können. Neben den bekannten 'Lötfehlern’ werden diese inzwischen weitreichender gefasst und es wird auch auf Schrauben, Drähte, Etiketten usw. geschaut.

Wie komisch das werden kann, zeigt ein Erlebnis in einer bekannten deutschen Elektronikfirma: Die lange Liste an 'Fehlern’ auf dem Bildschirm zählte bei der Kategorie 'Brücken’ etwa 50 auf, bei 'ausgelassenen’ nur etwa zehn, bei 'fehlenden Bauteilen’ auch etwa zehn, aber bei der umfassenden Kategorie 'andere’ gute 2.000, während die restlichen 20 oder 30 Klassifizierungen leer ausgingen. Solche Datensammlungen sind für die KI völlig ungeeignet!

Deswegen – und um solche Komik zu vermeiden – setzt man in den größeren Firmen heutzutage visuelle Erkennungs- und Inspektionssysteme ein, die mit 'künstlicher Intelligenz’ und 'Maschinenlernprogrammen’ funktionieren. Solche Systeme nutzen neuronale Netzwerke, um Fehler zu erkennen. Es handelt sich um Bildverarbeitungssysteme, denen 'beigebracht’ wurde, die relevanten Fehler zu scannen und zu erkennen. Je mehr Daten ihnen vorgesetzt werden, desto besser funktionieren sie (sollten sie gut programmiert sein), und der verblüffte Arbeiter meint, dass wegen der fortwährenden Verbesserung der Ergebnisse das Ding eben intelligent sei.

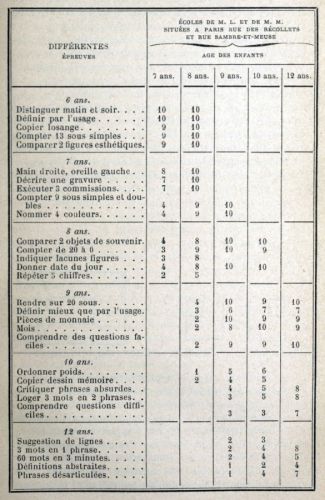

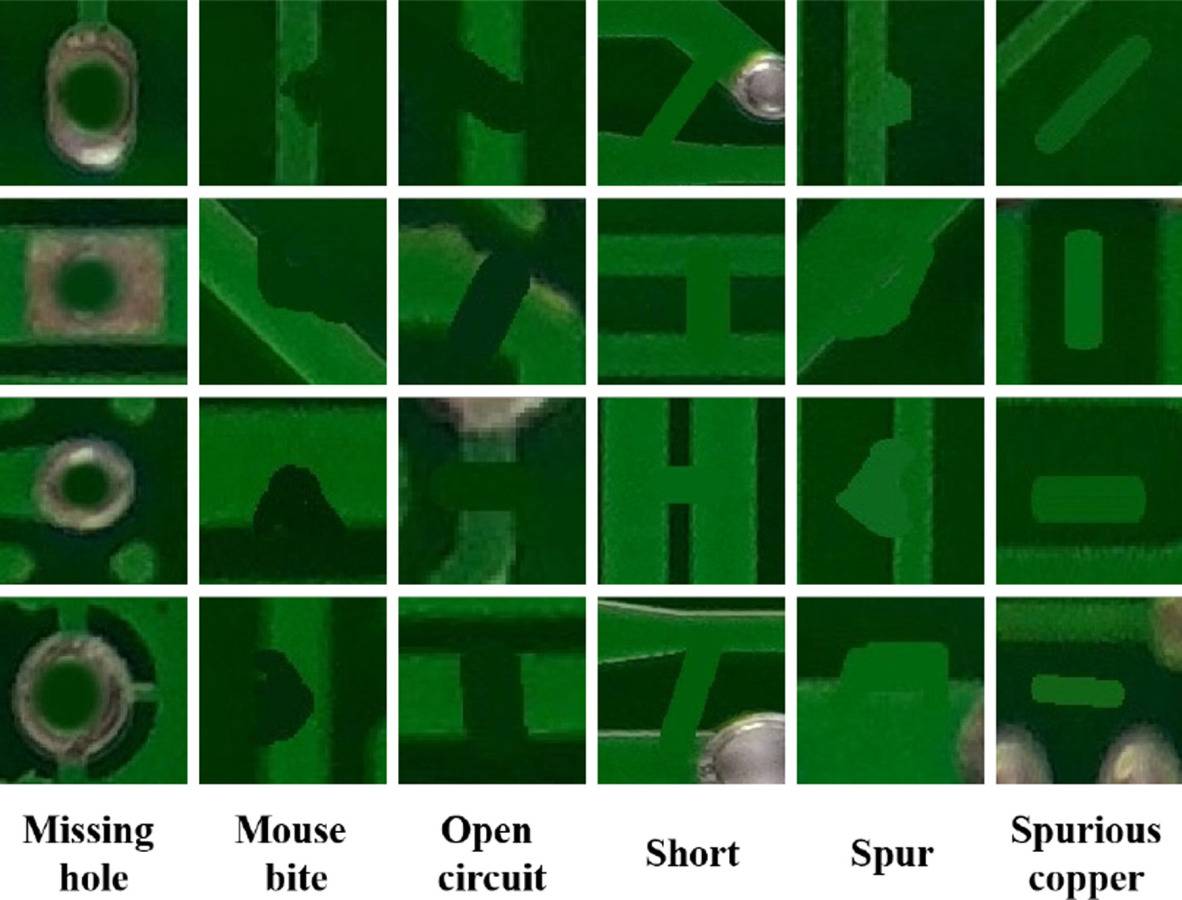

Datensatz zur Erkennung und Klassifizierung von Leiterplattenfehlern: Beispiel für die Trainingsdaten eines neuronalen Netzes

Datensatz zur Erkennung und Klassifizierung von Leiterplattenfehlern: Beispiel für die Trainingsdaten eines neuronalen Netzes

Eine aktuelle Studie sagt voraus, dass die KI in der Fertigungsindustrie bis 2026 die 15 Mrd. € wohl erreichen wird. Gleichzeitig steigt die Anzahl an Patenten, wie man etwa in China berichtet. Seit 2016 haben sich die Anmeldungen mehr als verdoppelt und erreichen inzwischen über 10 % aller diesbezüglichen weltweit. Ein recht beachtlicher Wert für eine aufstrebende Wirtschaft.

Der sich stetig ausweitende Einsatz von KI in der gesamten Industrie überschattet einige tiefliegende Probleme. KI hängt nämlich an Mathematikern und Programmierern und somit an gut gebildeten Experten. Länder, die systematisch Universitäten und Gymnasien unterfinanzieren, werden somit auf Dauer abgehängt.

Was von den kleineren Firmen angeboten und von ihren Verkäufern gepriesen wird, ist meist recht kläglich und ineffektiv. Der Mangel an Spezialisten und spezifisch solchen, die auch etwas von der Lötmaterie verstehen, macht es kleineren und mittelständischen Firmen unmöglich, sich Expertise zu angeln.

KI wird nicht von einzelnen Personen entwickelt, sondern von ganzen Mannschaften. Die kommen teuer, wenn sie wirklich etwas können. Zum Vergleich ziehe man die Entwicklung des neuen Linux-basierten Betriebssystems OpenKylin 1.0 der chinesischen Firma Kylinsoft heran, das laut deren Veröffentlichung von etwa 4.000 Entwicklern erstellt wurde.

Eine Gruppe von fünf qualifizierten Leuten kostet im Jahr mindestens 500.000 €. Die halbe Million ist für eine mittelständische Firma schon eine erkleckliche Summe, die über das Produkt wieder reingewirtschaftet werden muss. Genau deswegen ist zwar die Reklame gut, aber die meisten Programme z. B. für Inspektion der gedruckten Paste, nicht sehr beeindruckend.

Da die Hersteller von Lötanlagen, Pastendrucker usw. meist mittelständische Firmen sind, bliebe ihnen als Lösung nur, sich an größere anzuhängen und solche effektiveren Prüfprogramme in Zusammenarbeit zu entwickeln.

Trotz all der Panik bei unseren schlauen Politikern hat bereits ein (älterer) Film [6] gezeigt, wie man auch die schlauste Künstliche Intelligenz morden kann: Man zieht einfach den Stecker.

| train |

val |

test | |

| missing hole | 599 | 203 | 192 |

| mouse bite | 600 | 190 | 194 |

| open circuit | 598 | 189 | 177 |

| short | 600 | 189 | 177 |

| spur | 600 | 187 | 189 |

| spurious copper | 600 | 203 | 203 |

| Gesamt | 3597 | 1161 | 1148 |

Tabelle: Weibo Huang,Peng Wei,Manhua Zhang,Hong Liu, ‚HRIPCB: a challenging dataset for PCB defects detection and classification', IET - The Institution of Engineering and Technology, 22. Mai 2020, https://doi.org/10.1049/joe.2019.1183 / CC BY 3.0 (Abruf: 12. Mai 2025).

Literatur

[1] Han L. J. van der Maas et al., ‚Intelligence Is What the Intelligence Test Measures. Seriously’, Journal of Intelligence, März 2014, https://www.mdpi.com/2079-3200/2/1/12 (Abruf: 12. Mai 2025).

[2] Samantha M. Kelly, ‚Everything you need to know about AI but were too afraid to ask’, CNN, 24. Juni 24, 2023.

[3] Sheldon Fernandez, ‚How Generative AI Can Be Used In Electronics Manufacturing', Forbes Technology Council, 26. April 2023.

[4] Sha An ‚Application of Artificial Intelligence Technology in Electronic Information Engineering', J. Phys.: Conf. Ser. 2037 012108' 2021.

[5] E. Weiss, ‚Verifying the Efficiency of AI-based Inspection in Detecting Oxidation in Soldering Leads of Electronic Components during Assembly: A Case Study', https://cybord.ai/resources/verifying-the-efficiency-of-ai-based-inspection/ und https://www.researchgate.net/publication/384162050_Advancements_in_Electronic_Component_Assembly_Real-Time_AI-Driven_Inspection_Techniques (Abruf: 12. Mai 2025).

[6] 2001: A Space Odyssey, Regie: Stanley Kubrick, USA/Vereinigtes Königreich 1968.

![Kolumne: Anders gesehen – Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst [1]](/images/2025/06/21/plus-2025-06-050_large.jpg)