Die wirtschaftlichen Effekte der – durchaus umstrittenen – Milliardensubventionen nach dem ‚European Chips Act' für neue Halbleiterfabriken in Sachsen werden endlich greifbarer: Laut einer nun vorgelegten Studie sind jenseits der eigenen Umsätze dieser Mega-Fabs bundesweit rund 21,3 Mr. € zusätzliche Wertschöpfung zu erwarten. Und in spätestens 15 Jahren hat der Staat diese Beihilfen über zusätzliche Steuereinnahmen und soziale Einsparungen wieder ‚eingespielt', prognostizieren die Forscher.

Durch die neuen Chipfabriken und Erweiterungen von TSMC/ESMC, Infineon, Jenoptik, X-Fab & Co. sowie deren wachsende Zulieferindustrie legt die sächsische Wirtschaftsleistung ab 2030 um etwa 12,6 Mr. € zu. In diesem Zuge entstehen rund 24.200 neue Jobs in den Fabs und im Umfeld. Außerdem wird die regionale Wirtschaft durch diese Halbleiterinvestitionen zukunfts- und exportorientierter. Das hat die besagte Studie des Instituts für Innovation und Technik (IIT) aus Berlin für die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) ergeben. „Der Löwenanteil der Wachstumseffekte wird auf Dresden und das Umland entfallen“, prognostiziert Studienautor Dr. Marc Bovenschulte während der Studien-Präsentation. Binnen zehn bis 15 Jahren dürften sich auch die rund 7 Mrd. Euro direkter und indirekter Subventionen für die jüngsten Hightech-Ansiedlungen und -Erweiterungen amortisieren – durch zusätzliche Steuereinnahmen, Abgaben und gesparte Sozialausgaben, schätzte der Forscher auf Plus-Anfrage ein.

Durchaus denkbar sei, dass sich nach TSMC auch die ‚Leib-und-Magen-Zulieferer' des Weltmarktführers aus Taiwan künftig hierzulande ansiedeln, ebenso Chipdesign-Zentren und Schaltkreis-Endmontagefabriken, die heute noch zumeist in Asien residieren. All dies würde zu weiteren, in der Studie noch gar nicht berücksichtigten Wachstumsschüben im „Silicon Saxony“ führen. „Irgendwann wird die Gravitation des Mikroelektronik-Standortes Dresden so groß sein, dass sich auch andere Akteure wie Nvidia oder ARM dieser Schwerkraft nicht mehr entziehen können“, meint Bovenschulte.

IIT-Forscher Marc Bovenschulte (Mitte) übergibt an den sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig (l.) und WFS-Geschäftsführer Thomas Horn (r.) die Studie über Wachstumseffekte der Mikroelektronikindustrie in Sachsen und Dresden

IIT-Forscher Marc Bovenschulte (Mitte) übergibt an den sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig (l.) und WFS-Geschäftsführer Thomas Horn (r.) die Studie über Wachstumseffekte der Mikroelektronikindustrie in Sachsen und Dresden

Sachsen arbeitet an Durchbruch für digitale Fertigungsnetzwerke

An Beispielen für digitale Kollaboration und vernetzte Hochautomatisierung nach ‚Manufacturing-X‘-Prinzipien arbeitet auch das Ceti-Exzellenzzentrum in DresdenWeil die Chinesen dem erfolgsverwöhnten deutschen Mittelständler immer öfter die metaphorische Pistole auf die Brust setzen, da sie immer bessere Produkte zu billigeren Preisen auf Europas Märkte schwemmen, bekommt nun ein altes Digitalisierung-Großprojekt für die Industrie neuen Schub: Während des Branchengipfels ‚Hub disrupt' in der VW-Manufaktur Dresden haben Ingenieure, Software- und andere Experten erste Beispiellösungen für ‚Manufacturing-X' vorgestellt. Damit sei ein echter „Durchbruch“ für dieses digitale Fertigungs-Netzwerk geschafft, schätzt Michael Kaiser vom ‚Smart Systems Hub Dresden' ein, der die Konferenz und die Genese der Anwendungsbeispiele organisiert hat. Die Dresdner wollen diese Konzepte nun auch über eine neue ‚Open Smart Systems Hub Community' international ausrollen. Angesichts des starken Konkurrenzdrucks, den eben nicht mehr nur weltweit agierende Konzerne, sondern auch Mittelständler und Kleinbetriebe spüren, werde den hiesigen Unternehmen kaum etwas anderes übrig bleiben, als sich viel stärker digital zu vernetzen als bisher, betont Alexander Jakschik von der ostdeutschen Sektion im Maschinenbau-Verband VDMA. „Der globale Wettbewerb hat sich verändert, vor allem durch China“, argumentiert Jakschik. „Wir müssen unbedingt effizienter werden und Mehrwerte bieten, die die Chinesen noch nicht haben.“ Das ‚Manufacturing-X'-Netzwerk soll Maschinenbauer, Zulieferer, Ersatzteil-Produzenten und Verkäufer von deutschen Industrieprodukten in einem hocheffizienten Datenökosystem verknüpfen, für mehr Effizienz und niedrigere Kosten sorgen. Dabei sollen ‚Digitale Zwillinge' die gesamte Wertschöpfungskette so transparent machen, dass jeder in der Kette jederzeit weiß, wo welches Bauteil gerade „in der Mache“ ist, wer wann daran gearbeitet hat, wann es in der Fabrik oder beim Großhändler eintrudelt – und wer verantwortlich ist, wenn es hinterher eine Reklamation gibt. Ein dezentral organisierter und kontrollierter Datenaustausch soll dabei dafür sorgen, dass jeder Betrieb seine Geschäftsgeheimnisse vor anderen – beispielsweise eben Zulieferern aus Fernost – schützt. Weil dieses Großprojekt aber seit Jahren kaum vorangekommen ist, trommelten Michael Kaiser und sein Hub-Team Experten aus der Wirtschaft sowie viele Kreative zusammen. In ‚Thin[gk]athon'-Ideenfabriken entwickelten diese Spezialisten erste Lösungen. Ein Prototypen-Fertigungsnetz rankte sich um ein Unternehmen, das Maschinenbau-Dienste auf Abruf, ähnlich wie ein Streaming-Videodienst, anbietet. Daran dockten sich dann digital Zulieferer aus Fernost und Osteuropa, Ersatzteil-Lieferanten aus Sachsen sowie nationale und internationale Vertriebsunternehmen an. Statt auf die große Schablonen-Lösung für alle Einsatzzwecke zu warten, habe es sich eben als sinnvoller erwiesen, eine ‚Demo-Landschaft' aus konkreten Lösungen zu schaffen, aus der sich jeder das passende ‚Manufacturing-X'-Szenario herauspicken könne, meint Mirko Paul vom Softwarekonzern SAP, der für das ‚Smart System Hub'-Projekt auch mehrere quelloffene Computerprogramme entwickelt hat. „Etwa 80 % der hier geschaffenen Demos lassen sich in anderen Unternehmen wiederverwenden, vor allem im Mittelstand“, schätzt der SAP-Experte.

An Beispielen für digitale Kollaboration und vernetzte Hochautomatisierung nach ‚Manufacturing-X‘-Prinzipien arbeitet auch das Ceti-Exzellenzzentrum in DresdenWeil die Chinesen dem erfolgsverwöhnten deutschen Mittelständler immer öfter die metaphorische Pistole auf die Brust setzen, da sie immer bessere Produkte zu billigeren Preisen auf Europas Märkte schwemmen, bekommt nun ein altes Digitalisierung-Großprojekt für die Industrie neuen Schub: Während des Branchengipfels ‚Hub disrupt' in der VW-Manufaktur Dresden haben Ingenieure, Software- und andere Experten erste Beispiellösungen für ‚Manufacturing-X' vorgestellt. Damit sei ein echter „Durchbruch“ für dieses digitale Fertigungs-Netzwerk geschafft, schätzt Michael Kaiser vom ‚Smart Systems Hub Dresden' ein, der die Konferenz und die Genese der Anwendungsbeispiele organisiert hat. Die Dresdner wollen diese Konzepte nun auch über eine neue ‚Open Smart Systems Hub Community' international ausrollen. Angesichts des starken Konkurrenzdrucks, den eben nicht mehr nur weltweit agierende Konzerne, sondern auch Mittelständler und Kleinbetriebe spüren, werde den hiesigen Unternehmen kaum etwas anderes übrig bleiben, als sich viel stärker digital zu vernetzen als bisher, betont Alexander Jakschik von der ostdeutschen Sektion im Maschinenbau-Verband VDMA. „Der globale Wettbewerb hat sich verändert, vor allem durch China“, argumentiert Jakschik. „Wir müssen unbedingt effizienter werden und Mehrwerte bieten, die die Chinesen noch nicht haben.“ Das ‚Manufacturing-X'-Netzwerk soll Maschinenbauer, Zulieferer, Ersatzteil-Produzenten und Verkäufer von deutschen Industrieprodukten in einem hocheffizienten Datenökosystem verknüpfen, für mehr Effizienz und niedrigere Kosten sorgen. Dabei sollen ‚Digitale Zwillinge' die gesamte Wertschöpfungskette so transparent machen, dass jeder in der Kette jederzeit weiß, wo welches Bauteil gerade „in der Mache“ ist, wer wann daran gearbeitet hat, wann es in der Fabrik oder beim Großhändler eintrudelt – und wer verantwortlich ist, wenn es hinterher eine Reklamation gibt. Ein dezentral organisierter und kontrollierter Datenaustausch soll dabei dafür sorgen, dass jeder Betrieb seine Geschäftsgeheimnisse vor anderen – beispielsweise eben Zulieferern aus Fernost – schützt. Weil dieses Großprojekt aber seit Jahren kaum vorangekommen ist, trommelten Michael Kaiser und sein Hub-Team Experten aus der Wirtschaft sowie viele Kreative zusammen. In ‚Thin[gk]athon'-Ideenfabriken entwickelten diese Spezialisten erste Lösungen. Ein Prototypen-Fertigungsnetz rankte sich um ein Unternehmen, das Maschinenbau-Dienste auf Abruf, ähnlich wie ein Streaming-Videodienst, anbietet. Daran dockten sich dann digital Zulieferer aus Fernost und Osteuropa, Ersatzteil-Lieferanten aus Sachsen sowie nationale und internationale Vertriebsunternehmen an. Statt auf die große Schablonen-Lösung für alle Einsatzzwecke zu warten, habe es sich eben als sinnvoller erwiesen, eine ‚Demo-Landschaft' aus konkreten Lösungen zu schaffen, aus der sich jeder das passende ‚Manufacturing-X'-Szenario herauspicken könne, meint Mirko Paul vom Softwarekonzern SAP, der für das ‚Smart System Hub'-Projekt auch mehrere quelloffene Computerprogramme entwickelt hat. „Etwa 80 % der hier geschaffenen Demos lassen sich in anderen Unternehmen wiederverwenden, vor allem im Mittelstand“, schätzt der SAP-Experte.

‚Nova' soll eine Art ‚Android' der Robotik werden

Christian PiechnickEinen weiteren Baustein für vernetzte Hochautomatisierung hat die Dresdner Uni-Ausgründung ‚Wandelbots' präsentiert: das neue Roboter-Betriebssystem „Nova“. Mit dieser Universalsoftware will Wandelbots-Chef Christian Piechnick es Fabriken und Handwerkern leichter machen, den Einsatz von Robotern preisgünstig und leicht zu planen, sie zu programmieren und zu optimieren. Das hersteller-unabhängige Betriebssystem markiert aus seiner Sicht einen „neuen Aufbruch in der industriellen Automatisierung. So wie Android die Smartphones revolutionierte und Windows die PC-Welt veränderte, wird Nova industrielle Robotik für jedermann zugänglich machen und neue Arten der Kommerzialisierung für Softwareentwickler ermöglichen.“ Die Idee dabei: Jenseits der großen, hochautomatisierten Auto- und Elektronikfabriken tun sich viele Mittelständler und Handwerker immer noch schwer damit, Roboter in ihren Betrieben einzusetzen, obwohl Fachkräfte-Mangel und Wettbewerbsdruck aus Asien längst pressieren. Denn Roboter sind nicht ganz billig, man braucht Spezialisten, um den Einsatz der stählernen Kollegen vorzubereiten und die Roboter für ihre Aufgaben zu programmieren, ganz zu schweigen von allerlei Erlaubnissen. Zudem können sich gerade in älteren, recht verwinkelten Werkstätten Mensch und Roboter einander sehr nahe kommen, stehen oft auch Anlagen ganz unterschiedlicher Hersteller. Da sind Arbeitsschutz-Vorkehrungen und Vorab-Untersuchungen, wo die Roboterarme überhaupt hinpassen, besonders wichtig. Und diese Marktlücken wollen nun die Sachsen schließen: Nova soll als universelle Basis-Software die Roboter von Kuka, Epson, ABB, Kawasaki und anderen Herstellern zum Laufen bringen, laut Wandelbots werden über 300 verschiedene Modelle unterstützt. Kenntnisse in gängigen Programmiersprachen wie Python und Javascript reichen demnach, um die Roboter für ihre Arbeitsaufgaben im Einsatzbetrieb anzulernen. Damit wollen die Dresdner den Kreis der prinzipiell geeigneten Fachkräfte für solche Automatisierungs-Projekte deutlich ausweiten.

Christian PiechnickEinen weiteren Baustein für vernetzte Hochautomatisierung hat die Dresdner Uni-Ausgründung ‚Wandelbots' präsentiert: das neue Roboter-Betriebssystem „Nova“. Mit dieser Universalsoftware will Wandelbots-Chef Christian Piechnick es Fabriken und Handwerkern leichter machen, den Einsatz von Robotern preisgünstig und leicht zu planen, sie zu programmieren und zu optimieren. Das hersteller-unabhängige Betriebssystem markiert aus seiner Sicht einen „neuen Aufbruch in der industriellen Automatisierung. So wie Android die Smartphones revolutionierte und Windows die PC-Welt veränderte, wird Nova industrielle Robotik für jedermann zugänglich machen und neue Arten der Kommerzialisierung für Softwareentwickler ermöglichen.“ Die Idee dabei: Jenseits der großen, hochautomatisierten Auto- und Elektronikfabriken tun sich viele Mittelständler und Handwerker immer noch schwer damit, Roboter in ihren Betrieben einzusetzen, obwohl Fachkräfte-Mangel und Wettbewerbsdruck aus Asien längst pressieren. Denn Roboter sind nicht ganz billig, man braucht Spezialisten, um den Einsatz der stählernen Kollegen vorzubereiten und die Roboter für ihre Aufgaben zu programmieren, ganz zu schweigen von allerlei Erlaubnissen. Zudem können sich gerade in älteren, recht verwinkelten Werkstätten Mensch und Roboter einander sehr nahe kommen, stehen oft auch Anlagen ganz unterschiedlicher Hersteller. Da sind Arbeitsschutz-Vorkehrungen und Vorab-Untersuchungen, wo die Roboterarme überhaupt hinpassen, besonders wichtig. Und diese Marktlücken wollen nun die Sachsen schließen: Nova soll als universelle Basis-Software die Roboter von Kuka, Epson, ABB, Kawasaki und anderen Herstellern zum Laufen bringen, laut Wandelbots werden über 300 verschiedene Modelle unterstützt. Kenntnisse in gängigen Programmiersprachen wie Python und Javascript reichen demnach, um die Roboter für ihre Arbeitsaufgaben im Einsatzbetrieb anzulernen. Damit wollen die Dresdner den Kreis der prinzipiell geeigneten Fachkräfte für solche Automatisierungs-Projekte deutlich ausweiten.

Zudem koppeln die Dresdner ihr Betriebssystem mit den virtuellen ‚Omniverse'-Welten des US-Mikroelektronik-Konzerns Nvidia. Dies soll es Industrie- und Handwerksbetrieben leichter machen, vorab mit ‚Digitalen Zwillingen' deren künftigen Einsatz in einer virtuell nachgebildeten Werkhalle zu simulieren, Schwachstellen und Optimierungs-Potenzial zu entdecken.

Das Betriebssystem Nova von Wandelbots Dresden soll die Programmierung und Vorab-Simulation von Robotereinsätzen deutlich vereinfachen

Das Betriebssystem Nova von Wandelbots Dresden soll die Programmierung und Vorab-Simulation von Robotereinsätzen deutlich vereinfachen

Sachsen schafft eigenen KI-Supercomputer an

Eine zentrale Rolle beim neuen Anlauf zu flexibler und vernetzter Hochautomatisierung spielen neben Robotik, ManufacturingX und weiteren Transformations-Bausteinen auch Fortschritte in der Schlüsseltechnologie ‚Künstliche Intelligenz', bei der Europa noch immer deutlich hinter den USA und China hinterherhinkt. Für die ‚Großen Sprachmodelle' wird sich das auch wohl so schnell nicht ändern. Beim KI-Einsatz in der Industrie allerdings machen hiesige Unternehmen aber inzwischen bemerkenswerte Fortschritte. Daher schafft sich Sachsen nun einen eigenen KI-Supercomputer an. Der millionenteure Rechner soll im KI-Modus bis zu 50 Trill. Gleitkomma-Rechenoperationen pro Sekunde (= Exa-FLOPS) bewältigen können, KIs für Institute und Betriebe anlernen sowie konkrete KI-Aufgaben erledigen. Im klassischen Supercomputer-Modus dürfte er 500 Brd. Gleitkomma-Rechnungen pro Sekunde (= PetaFLOPS) erreichen. Der Rechner mit dem Namen ,Elbjuwel’ würde damit zu den leistungsstärksten KI-Rechnern der Welt zählen, schätzen Forscher vom federführenden Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) und vom Münchner Rechentechnik-Lieferanten Partec ein. „Zurzeit ist es leider so, dass bis zu 90 % der in Deutschland und Europa benötigten Rechner-Leistung nicht in Europa zur Verfügung steht, sondern vor allen Dingen in Amerika nachgefragt werden muss“, erklärt Partec-Chef Bernhard Frohwitter. Dies ändere sich für Sachsen demnächst durch das ‚Elbjuwel': „Eine Region, die stets nur über die Cloud rechnet, wird selbst mit den besten eigenen KI-Anwendungen niemals die vollen Potenziale für Entwicklung und Industrieanbindung ausschöpfen können, die sich ergeben, wenn der Supercomputer im eigenen Lande zur Verfügung steht.“ „Die geplante Plattform soll nicht nur neue Impulse für die Entwicklung von KI-Technologien geben, sondern auch einen Beitrag zur Ausbildung von Fachkräften leisten und Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen der Digitalisierung unterstützen“, verspricht HZDR-Wissenschaftsdirektor Prof. Sebastian M. Schmidt. Das ‚Elbjuwel' werde nicht nur für Helmholtz-Forscher, sondern auch für andere Wissenschaftler sowie Unternehmen im Freistaat nutzbar sein.

Leaftronic: Blätter-Design für Öko-Leiterplatten

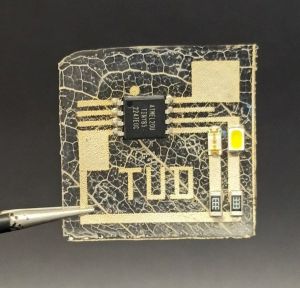

Leaftronic-Leiterplatte mit SchaltkreisUnterdessen haben Forscher der TU Dresden womöglich einen wichtigen Durchbruch auf dem Weg hin zu biologisch abbaubaren und dennoch langzeitstabilen Leiterplatten erzielt: Sie haben Leiterplatten nach dem Vorbild von Baumblättern konstruiert, die anders als klassische Kunststoff-Boards biologisch abbaubar und doch stabil wie auch hitzefest sind. Die Physiker und Elektroniker verwenden dafür Leiterplatten aus Polymeren, die in den Produktionsprozessen normalerweise zu schnell brechen und schmelzen, wenn sie verarbeitet und mit Schaltkreisen und elektronischen Bauelementen bestückt werden. Deshalb stabilisieren die Wissenschaftler solche Boards mit fraktalen Strukturen, die den Adern von Baumblättern ähneln. Dadurch halten solche Öko-Leiterplatten dann höhere Temperaturen und andere Belastungen aus. Sie nennen diese Technik ‚Leaftronic' (‚Blatttronik'). „Wenn die Geräte das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, können die Substrate leicht im Boden abgebaut oder in Biogasanlagen verarbeitet werden“, heißt es von der Uni. Dies mache es möglich, elektronische Bauteile und wertvolle Materialien für Recyclingzwecke zu gewinnen. „Diese Arbeit weist auf eine vielversprechende Verschmelzung von Natur und Technologie hin“, schätzt Prof. Karl Leo vom Institut für angewandte Physik (IAP) ein, der das Forschungsprojekt geleitet hatte. Das Konzept biete „einen nachhaltigen Weg in die Zukunft, in der wir uns bemühen, Abfälle zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen - ein wichtiger Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft in der Elektronik“.

Leaftronic-Leiterplatte mit SchaltkreisUnterdessen haben Forscher der TU Dresden womöglich einen wichtigen Durchbruch auf dem Weg hin zu biologisch abbaubaren und dennoch langzeitstabilen Leiterplatten erzielt: Sie haben Leiterplatten nach dem Vorbild von Baumblättern konstruiert, die anders als klassische Kunststoff-Boards biologisch abbaubar und doch stabil wie auch hitzefest sind. Die Physiker und Elektroniker verwenden dafür Leiterplatten aus Polymeren, die in den Produktionsprozessen normalerweise zu schnell brechen und schmelzen, wenn sie verarbeitet und mit Schaltkreisen und elektronischen Bauelementen bestückt werden. Deshalb stabilisieren die Wissenschaftler solche Boards mit fraktalen Strukturen, die den Adern von Baumblättern ähneln. Dadurch halten solche Öko-Leiterplatten dann höhere Temperaturen und andere Belastungen aus. Sie nennen diese Technik ‚Leaftronic' (‚Blatttronik'). „Wenn die Geräte das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, können die Substrate leicht im Boden abgebaut oder in Biogasanlagen verarbeitet werden“, heißt es von der Uni. Dies mache es möglich, elektronische Bauteile und wertvolle Materialien für Recyclingzwecke zu gewinnen. „Diese Arbeit weist auf eine vielversprechende Verschmelzung von Natur und Technologie hin“, schätzt Prof. Karl Leo vom Institut für angewandte Physik (IAP) ein, der das Forschungsprojekt geleitet hatte. Das Konzept biete „einen nachhaltigen Weg in die Zukunft, in der wir uns bemühen, Abfälle zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen - ein wichtiger Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft in der Elektronik“.

Quellen

Wirtschaftsförderung Sachsen, IIT, Smart Systems Hub, Innovationsallianz Maschinenbau, TU Dresden, HZDR, SMWK, Wandelbots, Oiger.de, VDMA