Es wäre sicherlich erfreulich, wenn es so einfach wäre, Lügner an den kurzen Beinen oder der langen Nase zu erkennen. Vielen Bürgern fiele dann die Entscheidung bei einer Wahl leichter, ihr Kreuzchen für den richtigen Kandidaten zu machen – eben für einen, der weitgehend normal aussieht. Auch beim Marketing in der Verbindungstechnik bleibt man diesbezüglich nicht verschont, denn eine krumme Sache gerade zu reden ist ja wohl die Hauptaufgabe in dieser Profession.

Abb. 2: Ausgabe ‚Die Abenteuer des Pinocchio. Die Geschichte einer Puppe‘ (Le Avventure di Pinocchio. Storia di un burattino), Carlo Collodi, Bemporad & Figlio, Florenz 1902. Zeichnung von Carlo Chiostri und A. Bongini.Ob es sich einfach nur um mangelndes Wissen, kritikloses Nachgeplapper oder aber absichtliche Irreführung handelt, bleibt dahingestellt, jedenfalls hat das schon dazu geführt, dass ‚Richtigstellungen' solcher ‚Mythen' bereits Thema auf Kongressen wurden.

Abb. 2: Ausgabe ‚Die Abenteuer des Pinocchio. Die Geschichte einer Puppe‘ (Le Avventure di Pinocchio. Storia di un burattino), Carlo Collodi, Bemporad & Figlio, Florenz 1902. Zeichnung von Carlo Chiostri und A. Bongini.Ob es sich einfach nur um mangelndes Wissen, kritikloses Nachgeplapper oder aber absichtliche Irreführung handelt, bleibt dahingestellt, jedenfalls hat das schon dazu geführt, dass ‚Richtigstellungen' solcher ‚Mythen' bereits Thema auf Kongressen wurden.

Diese Art, Reklame zu machen, basiert auf der Annahme, dass der Kunde noch unzureichender informiert, noch schlechter ausgebildet und noch dümmer ist als der Verkäufer.

Benetzung

Das erste, was einen wohl stört, ist die immer wiederkehrende Behauptung, dass bleifreie Lote schlechter benetzen als bleihaltige.

- Zum einen gibt es sehr viele unterschiedliche bleihaltige wie auch bleifreie Lote und es wäre doch zumindest vorsichtig, hier zu unterscheiden.

- Zum anderen hat man bereits gleich vor der Einführung von ‚bleifrei' und RoHS darauf aufmerksam gemacht, dass das eine Frage der Temperatur ist und einen hübschen, wenn auch nicht wirklich richtigen Ausdruck dafür gewählt: homologe Temperatur.

Demnach hängt die Benetzungswilligkeit einer Zinn-Legierung ab von der Übertemperatur über dem Schmelzpunkt. Ein Blick auf die damals veröffentlichte Grafik sollte auch dem Uneinsichtigsten klar machen, was das bedeutet. Man braucht nur eine horizontale Linie zu ziehen und sieht, dass die Benetzungskraft von SnAgCu z. B. bei 265 °C der Benetzung von SnPb bei ca. 220 °C entspricht (Schmelzpunkt SnAgCu ca. 217 °C also ‚Übertemperatur' = 48 K / Schmelzpunkt SnPb ca. 183 °C also ‚Übertemperatur' = 37 K). Beim genauen Hinsehen erkennt man sogar, dass zumindest nach dieser Versuchsserie SnAgCu bei 280 °C besser benetzt als SnPb bei 240 °C. Also sollte doch mindestens eine einschränkende Bemerkung dieser Aussage zugefügt werden. Das Problem der ‚schlechteren Benetzung' bei bleifreien Loten entsteht eben erst durch die (notgedrungene) Wahl niedrigerer Übertemperaturen und eventuell ungeeigneterer Chemie in den Flussmitteln.

Kapillarität

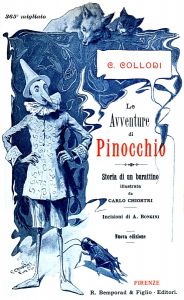

Dann kann man anscheinend viele Leute noch immer nicht davon überzeugen, dass Lot in Durchkontaktierungen hineingezogen wird und nicht hineingepresst. Die Oberflächenspannung der verschiedenen Lote ist so groß, dass, sollte die Durchkontaktierung nicht benetzbar sein, das Lot am Eingang stehen bliebe. Das Phänomen ist aus der Physik bekannt und zwar unter dem Namen ‚Kapillarität'.

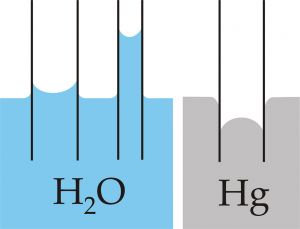

Die Steighöhe h einer Flüssigkeitssäule ist gegeben durch:

Abb. 3: Steighöhe bei Benetzung/ Nicht-Benetzung am Beispiel Wasser/Glas und Quecksilber/GlasDaraus ergibt sich, dass der Durchstieg umso besser sein wird, je besser die Benetzung ist (Kontaktwinkel klein). Da der Radius der DK im Nenner erscheint, ist er invers proportional zur Steighöhe: also je kleiner, desto höher, was beim Löten durch die Bestückung begrenzt ist.

Abb. 3: Steighöhe bei Benetzung/ Nicht-Benetzung am Beispiel Wasser/Glas und Quecksilber/GlasDaraus ergibt sich, dass der Durchstieg umso besser sein wird, je besser die Benetzung ist (Kontaktwinkel klein). Da der Radius der DK im Nenner erscheint, ist er invers proportional zur Steighöhe: also je kleiner, desto höher, was beim Löten durch die Bestückung begrenzt ist.

Inspektion

Da das amerikanische Militär einst das Aussehen einer Lötstelle als Kriterium eingeführt hat, sind die meisten (?) Qualitätsbeauftragten der Meinung, dass man die Güte einer Lötung in Bezug auf ihre Haltbarkeit an ihrem Äußeren ablesen kann.

Studie nach Studie hat gezeigt, dass das Aussehen der Lötstelle nicht mit dem Ausfall korreliert. Einerseits gibt es zu viele Belastungsarten, von Vibrationen über Impakt bis zu langsamen thermischen Zyklen, bei denen die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten zum Tragen kommen, bis hin zu korrosiven Umweltbedingungen. Also scheint es weitgehend egal zu sein, ob eine Lötstelle nun dick oder dünn, glänzend oder matt ist und ob alles kupferbedeckt ist oder nicht, wobei man Brücken und offene Lötstellen natürlich ausnehmen muss.

Wenn man sich darüber wundert, stellt man dann die Frage, was denn wirklich die ‚Qualität' einer Löststelle ausmacht. Nach Jahren der Forschung weiß man das jedoch immer noch nicht. Das Innere scheint eine gewisse Rolle zu spielen, etwa die Dicke der Diffusionszone oder gewisse Verunreinigungen wie etwa Gold. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch äußerliche Kennzeichen Rückschlüsse erlauben, jedoch scheint sich noch niemand die Mühe gemacht zu haben, diese zu identifizieren.

Vielleicht ist es auch nicht klar, dass eine statistische Korrelation keinen Beweis darstellt. Oft ist es ein guter Hinweis, wo man mit seiner Forschung ansetzen kann. So fand man in der Lötbranche, dass gewisse Endoberflächen bezüglich gewisser Belastungen eine etwas längere Lebenserwartung von Lötstellen aufweisen. Obgleich man eine Reihe von Charakteristika herangezogen hat, ist man einer echten Erklärung noch nicht nähergekommen.

Auch Lötstellen, die unter einer guten inerten Atmosphäre entstanden, scheinen länger zu halten. Jedenfalls ist das statistisch auch mehrmals belegt worden. Da man bei der Diffusionszone und anderen Merkmalen nicht fündig wurde, steht eine Erklärung hier ebenfalls noch aus.

Vollkonvektion

Weder gibt es reine Strahlungsöfen (IR[3]) noch reine Konvektionsreflowanlagen. Beides ist physikalisch nicht möglich. Reklame wie etwa auf einer der ‚productronic'-Ausstellungen: „100 % Konvektion“ sollten jeden Patentanwalt aufscheuchen, denn da hat mal wieder jemand ein Perpetuum Mobile erfunden, was, wenn man den Patentprüfern am Patentamt Glauben schenken kann, auch heute noch dauernd geschieht.

Das stört eigentlich weniger als die Erkenntnis, dass Ingenieure, die mit einem Diplom von einer der deutschen Universitäten oder Technischen Hochschulen kommen, solch einen Stuss ohne Protest schlucken.

Nur um darauf aufmerksam zu machen: Alle Materie über dem absoluten Nullpunkt [0 K] strahlt (nicht nur IR) in Abhängigkeit von der Temperatur. Wird das Innere einer Anlage durch Konvektion aufgeheizt, dann strahlt das Material eben immer mehr. Wie viel es beiträgt, ist schwer zu berechnen, denn da müssten umfangreiche Messungen gemacht werden und keiner der Hersteller unterzieht sich dieser Mühe. Jedoch grundsätzlich leistet die IR-Strahlung eben einen Anteil an der Erwärmung auch in Konvektionsöfen. Deswegen wäre null Strahlung nur möglich, wenn die Hersteller das Innere der Anlage auf 0 K kühlten – was übrigens auch den besten Physikern in ihren Laboratorien noch nicht geglückt ist.

Nach dieser genussvollen Beckmesserei [4] könnte man mit einer noch größeren Anzahl von Kritikpunkten weiter machen, aber das reicht eigentlich, denn die Absicht dieser kurzen Aufzählung ist es, die werten Herren und Damen Prozessingenieure zum Mitdenken anzuregen.

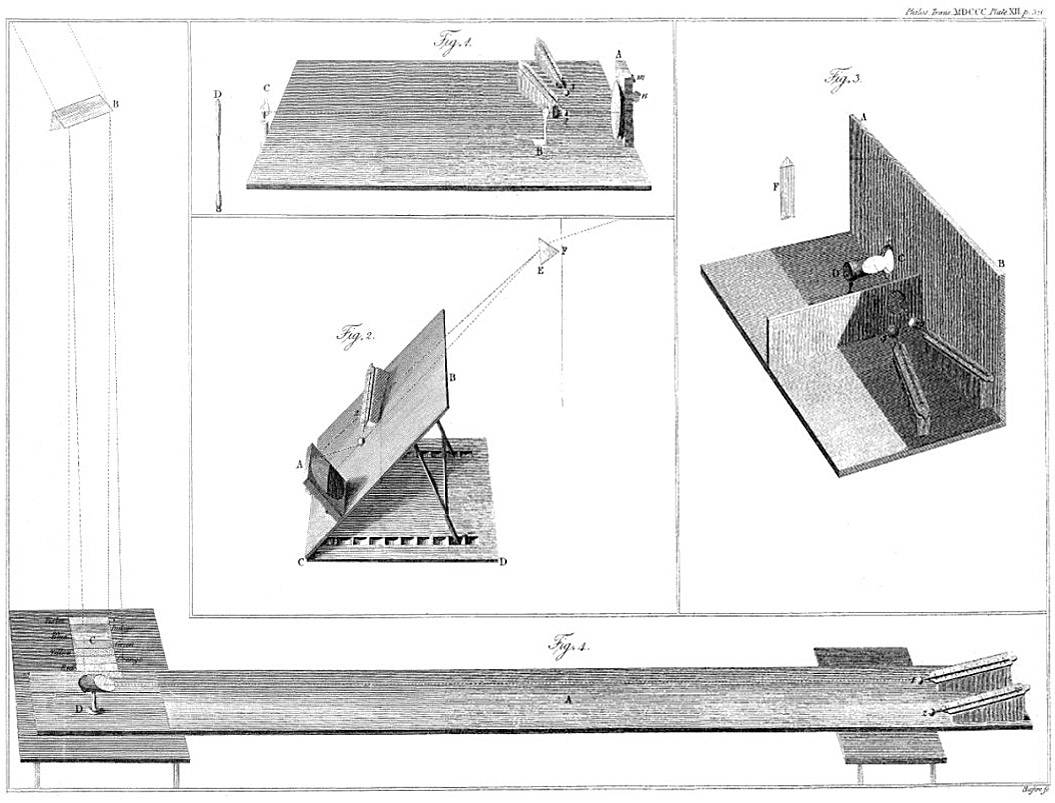

Abb. 4: Originaler Versuchsaufbau von Friedrich Wilhelm Herschel, Zeichnung von 1800 (siehe Literaturangabe, Herschel)

Abb. 4: Originaler Versuchsaufbau von Friedrich Wilhelm Herschel, Zeichnung von 1800 (siehe Literaturangabe, Herschel)

Literatur

M. Dušek et al., 'Wettability in lead-free soldering: Effect of plasma treatment in dependence on flux type’, Applied Surface Science, Volume 668,30.9.2024, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433224011607 (Abruf: 11.10.2024).

William Herschel LL. D. F. R. S., 'Experiments on the Solar, and on the Terrestrial Rays that Occasion Heat; With a Comparative View of the Laws to Which Light and Heat, or Rather the Rays Which Occasion Them, are Subject, in Order to Determine Whether They are the Same, or Different. Part I’, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 90, London 1800, https://www.jstor.org/stable/107058 (Abruf: 11.10.2024).

Referenzen

[1] Justus Georg Schottel(ius), ‚Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache', 663 noch als „Lügen haben kurze füsse“.

[2]Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio.

[3] Um 1800 von Friedrich Wilhelm Herschel (1738 - 1822) entdeckt, siehe Literatur.

[4] Nürnberger Meistersinger und Schreiber Sixtus Beckmesser (16. Jh.) dann in Richard Wagners Oper ‚Die Meistersinger von Nürnberg' (1867).

![Abb.1: In Italien ist es wohl eher die lange Nase, die einen Lügner enttarnt[2]](/images/2024/11/15/plus-2024-11-036_large.jpg)