– Teil 2 – Theodor Freiherr von Grotthuß - Fortsetzung aus „Galvanotechnik“ 8/2025

Die Entdeckungen des Freiherrn Theodor von Grotthuß auf dem Feld der Galvanotechnik sind nicht weniger bedeutend als die seines Zeitgenossen Johann Wilhelm Ritter (s. Ausgabe 8/2025). Trotzdem wurden Grotthuß’ Erkenntnisse erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt und gewürdigt.

Das Geschlecht derer von Grotthuß gehört zu den ältesten Adelsfamilien Deutschlands. Aus dem Nebel der Jahrtausende treten sie im 10. Jahrhundert in der Gegend um Münster ins Licht der Geschichte. Damals noch unter dem lateinischen Namen ihres Stammsitzes, de Magna Domo.

Eine spätere Urkunde aus dem Jahr 1269 benennt so etwas wie den Stammvater des Geschlechts, Theodoricus de magna domo. Der Fürstbischof von Münster schließlich nennt 1370 einen Nachfahren in einer Lehensurkunde, diesmal nicht mehr in Latein, sondern in Deutsch: Ein gewisser Stephanus erhält Grotenhaus zum Lehen. Dieses Magna Domo, das große Haus oder auf Westfälisch Grothus, lag nahe der Gemeinde Nordkirchen, heute zum Landkreis Coesfeld gehörend.

Das Geschlecht wächst und gedeiht, die Familie dehnt sich und ihren Einflussbereich zunächst nach Hannover, dann nach Brandenburg und an die Ostsee aus. Mit dem Deutschen Orden gelangen die Grothusens schließlich ins Baltikum, da hat sich der Name schon zu Groitueß abgeschliffen. Am 17. Oktober 1620 wird das Geschlecht dann als derer von Grotthuß in der 1. Klasse der kurländischen Ritterschaft immatrikuliert. In Geddutz, heute Gedučiai (Litauen), besitzt ein Ableger des Geschlechts ausgedehnte Ländereien mit einem Gutshof darauf.

Der Theodor von Grotthuß, um den es in diesem Aufsatz geht, entstammt jenem Ableger und wurde mehr als 500 Jahre später nach dem Familien-Stammvater Theodoricus benannt. Standesgemäß führt er natürlich noch andere Vornamen, sodass er, vollständig und korrekt, Christian Johann Dietrich Theodor Freiherr von Grotthuß, Rufname Theodor, heißt. Er erblickt am 20. Januar 1785 in Leipzig das Licht der Welt, die Eltern waren gerade auf Reisen gewesen. Man logiert bei einem Freund der Familie, bei Christoph Felix Weiße. Der ist Schriftsteller und Pädagoge, er ist ein bedeutender Vertreter der Aufklärung, namhafter Rokoko-Dichter. Vor allem aber gilt er in der Literaturwissenschaft als Begründer der Kinder- und Jugendliteratur. Praktischerweise wird Weiße der Taufpate des kleinen Theodor, und in dieser Eigenschaft schreibt Weiße seinen Patensohn schon als Kind bei der Universität in Leipzig als Studenten ein.

Schon als Kind an der Uni eingeschrieben

Die Eltern Theodors sind die Gutsleute Dietrich Ewald und Elisabeth Eleonore. Beide sind sehr musisch, Dietrich komponiert und Elisabeth singt hervorragend. Wie in den gehobenen Kreisen damals üblich, wird Theodor durch Hauslehrer erzogen und in allen wichtigen Fächern ausgebildet. Es gibt zwar schon Dorfschulen, aber mit den Kindern einfacher Leute geschult zu werden, verbietet sich gesellschaftlich in jenen Tagen.

Natürlich lernt er früh Französisch, damals die Sprache der feinen Leute. Aber, wie von den Eltern und den Hauslehrern eigentlich nicht vorgesehen, interessieren ihn die musischen Fächer wie Dichtung, Malerei und Musik kaum. Er stürzt sich mit Vehemenz in die Naturwissenschaften. Besonders angetan war er schon als Junge von der experimentellen Chemie. Diese Leidenschaft wird ihn sein Leben lang nicht loslassen.

1803, mit 18, zieht es ihn aus Geddutz weg. Er nimmt die Option seines Patenonkels wahr und beginnt in Leipzig ein Studium der Naturwissenschaften. Doch in Leipzig hält es ihn nicht lange. Schon sechs Monate später siedelt er nach Paris um. Die Mittel seiner Familie (und sein Sprachunterricht) machen es ihm möglich, sich an der damals schon renommierten École Polytechnique einzuschreiben, hier lehren die wissenschaftlichen Giganten jener Zeit. Unter anderem ist Grotthuß von den Vertretern der Antiphlogiston-Theorie begeistert. Claude-Louis Berthollet und sein Kollege Antoine François de Fourcroy halten die Phlogistontheorie für Nonsens und versuchen sie mit aller Kraft zu widerlegen.

Die Phlogistontheorie wurde im 17. Jahrhundert vom deutschen Alchemisten, Chemiker und Arzt Georg Friedrich Stahl in die Wissenschaft eingeführt. Stahl ging davon aus, dass bei der Erwärmung eines Körpers dieser die (natürlich hypothetische) Substanz „Phlogiston“ aufnimmt, bei der Verbrennung jedoch wieder abgibt. Die Rolle des Sauerstoffs bei der Verbrennung war damals noch nicht bekannt. Die Phlogistontheorie war bei der Deutung von Reduktions- und Oxidationsvorgängen und dem unterschiedlichen Potenzial verschiedener Verbindungen (in moderner Sichtweise also ihr Redoxpotenzial) von Bedeutung. In den 1770er-Jahren erschienen erste Widerlegungsversuche und man begann, den Sauerstoff (der kürzlich erst entdeckt worden war) bei Verbrennungsvorgängen näher zu beschreiben und zu quantifizieren. Die Phlogistontheorie wird daher seit der Entdeckung des Sauerstoffs zu den wissenschaftlichen Irrtümern gezählt und als überholtes wissenschaftliches Paradigma ihrer Zeit gesehen. Aber Grotthuß befand sich 1803 noch mitten in der wissenschaftlichen Diskussion um die geheimnisvolle Substanz.

Wissenschaftsirrtum Phlogistontheorie

Leider gab es schon 1804 wieder Gründe, Paris zu verlassen. Zwischen Frankreich und Russland spitzte sich die politische Lage zu. Geddutz, Grotthuß’ Heimatort, lag in Kurland, was damals ein russisches Gouvernement war. Und so zog Theodor Grotthuß nach Rom weiter.

Doch das sollte entscheidend für ihn werden. In Rom kommt er mit Pacchianis Versuchen über die elektrolytische Wasserzersetzung in Verbindung. Schon 1805 trat er mit einer eigenen Theorie über die Flüssigkeitszersetzung durch galvanische Ströme an die Öffentlichkeit, die seinen Namen auf einen Schlag bekannt machte. Die in Rom erschienene Abhandlung wurde bereits in den nächsten Jahren von internationalen naturwissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, auch in seiner Heimatregion Kurland [1]. Es folgt ein kurzer Abstecher nach Neapel, wo er sich ebenfalls an der Universität einschreibt.

Ein Haus im Ort Žeimelis, Litauen. Es trägt ein Straßenschild mit dem Namen T. Grotuso. So halten die Litauer den Namen des Wissenschaftlers am Leben

Ein Haus im Ort Žeimelis, Litauen. Es trägt ein Straßenschild mit dem Namen T. Grotuso. So halten die Litauer den Namen des Wissenschaftlers am Leben

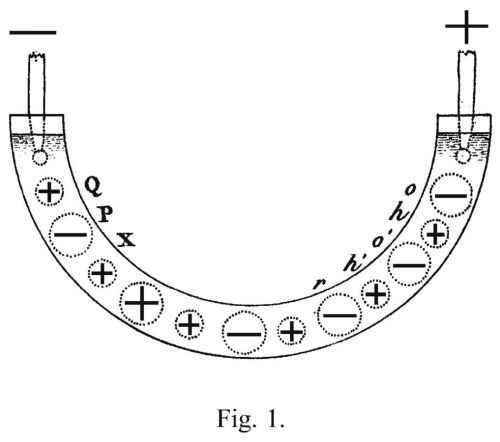

1806 bricht Theodor auch in Italien schon wieder seine Zelte ab. Er muss zurück nach Hause, die Pflichten als Erbe des Grotthuß’schen landwirtschaftlichen Großbetriebs rufen ihn. Aber er macht einen Umweg über Paris, wo er noch einige Monate verweilt. Dort erscheint noch im selben Jahr sein Aufsatz „Sur la décomposition de l’eau et des corps qu’elle tient en dissolution à l'aide de l'électricité galvanique“ (Die Zersetzung des Wassers und der in ihm gelösten Körper durch galvanische Elektrizität) [2]. Darin beschreibt Grotthuß: „Lässt man durch eine gesättigte Metallsalzlösung einen Strom galvanischer Elektrizität fließen, dessen Intensität der von der Flüssigkeit zwischen den Enden der Leitungsdrähte eingenommenen Strecke proportional ist, so beobachtet man merkwürdige Erscheinungen, die selbst für den, der sich in ihre Ursachen nicht versenken will, interessant sind. Am Ende des Drahts, der mit der Zinkscheibe in Verbindung steht, entwickelt sich Sauerstoff, während an dem mit der Kupferscheibe verbundenen Drahte Metall reduziert wird, wobei es eine symmetrische Anordnung annimmt, die sich in der Richtung des galvanischen Stromes erstreckt.“ Schematische Darstellung des Grotthuß-Mechanismus durch den Wissenschaftler selbst. Abgedruckt in der Publikation „ Die Zersetzung des Wassers und der in ihm gelösten Körper durch galvanische Elektrizität“

Schematische Darstellung des Grotthuß-Mechanismus durch den Wissenschaftler selbst. Abgedruckt in der Publikation „ Die Zersetzung des Wassers und der in ihm gelösten Körper durch galvanische Elektrizität“

Da Grotthuß mit vielen Metallen experimentiert, bemerkt er auch, dass diese sich nach Anlegung des Stroms unterschiedlich verhalten. Im selben Aufsatz [2] schreibt er: „Nicht alle gelösten Metalle werden durch galvanische Elektrizität zersetzt. Aus Mangannitrat erhielt ich Gasblasen am negativen Pole, statt eines galvanischen Niederschlages; es scheint, dass wenn unter gleichen Umständen das gelöste Metall mehr Affinität zum Sauerstoff hat als der Wasserstoff, das Wasser alleine zersetzt wird.“ Sein grundlegender Gedanke zur Erklärung des Strommechanismus bestand also darin, daß sich bei Stromfluss zwischen den Bestandteilen des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, eine Polarität ausbildet, die Wasserteilchen daher in polarer Anordnung sich ausrichten und bei Abgabe von Wasserstoff beziehungsweise Sauerstoff an den Elektroden eine durch die ganze Flüssigkeit sich fortsetzende Umgruppierung zwischen benachbarten Bestandteilen stattfindet. Eine Vorstellung, die die räumlich getrennte Entwicklung von Wasserstoff und Sauerstoff plausibel machte, sich auf andere Medien übertragen ließ und erklärte, dass es nicht zur Anhäufung positiv beziehungsweise negativ geladener Teilchen an den Elektroden kommt [1].

Als Grotthuß ab zirka 1807 wieder in seiner kurländischen Heimat ist, muss er sich sofort den Belangen des Gutshofs widmen. Seine naturwissenschaftlichen Forschungen sind an einem kritischen Punkt angelangt. Er hat wenig Zeit, ihm steht keine schier unerschöpfliche Bibliothek zur Verfügung, ist er völlig auf sich alleine gestellt. Um so intensiver stürzt er sich in Experimente. Dabei stößt er auf einen chemischen Ablauf in wässrigen Lösungen, der nach ihm benannt ist, den Grotthuß-Mechanismus. In einer solchen Lösung können die positiven Ladungen der Oxonium-Ionen sehr schnell weitergeleitet werden. Diese müssen nicht wie andere Ionen durch die Lösung diffundieren, sondern die positive Ladung wird einfach an ein anderes Wasser-Molekül weitergereicht. Wikipedia schreibt heute: Bei diesem Mechanismus handelt es sich um einen Kettenmechanismus: statt Protonen durch die Lösung zu transportieren, werden Bindungen und Wasserstoffbrückenbindungen gelöst und neu geknüpft. Dies ermöglicht, die Bindungen „umzuklappen“ und die Ladung sehr schnell weiterzugeben [3].

Grotthuß-Mechanismus in Lösungen

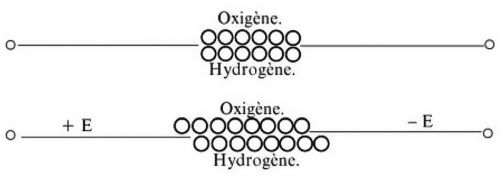

Aber Grotthuß irrt sich auch in entscheidenden Dingen, vielleicht deshalb, weil ihm der direkte Kontakt zu anderen Wissenschaftlern fehlt. So geht er beispielsweise davon aus, dass Wasser aus einem Atom Sauerstoff und einem Atom Wasserstoff besteht. Legt man einen Strom an, so würde das Sauerstoffatom zum Plus-, das Wasserstoffatom aber zum Minuspol – und diese Vorstellung ist eindeutig falsch, wie die moderne Chemie heute weiß.

Vergleicht man das Leben der beiden großen Galvanik-Wissenschaftler der Romantik, Johann Wilhelm Ritter und Theodor von Grotthuß, so fallen einem weitreichende Übereinstimmungen als auch eine große Diskrepanz auf: Beide Persönlichkeiten beschäftigen sich erfolgreich und produktiv mit Galvanismus, mit Nasschemie. Wie Ritter, so forscht auch Grotthuß parallel dazu zum Wesen des Lichts und der Farben, angeregt durch Goethe. Ritter war bitterarm, während Grotthuß auf ein großes Vermögen der adeligen Familie zurückgreifen konnte. Ritter war ein Paradiesvogel, der sich in höchsten intellektuellen Kreisen mit Goethe, Humboldt, Hardenberg oder Schelling bewegte. Grotthuß hingegen experimentierte nach seinen Studien in Leipzig, Paris und Rom (was sich Ritter nie hätte leisten können) alleine im abgelegenen russischen Gouvernement Kurland im Baltikum. Schematische Darstellung des Wassers durch Grotthuß selbst. Die Grafik zeigt die irrige Annahme des Chemikers, Wasser bestünde aus einem Atom Sauerstoff und einem Atom Wasserstoff. Nach Anlage eines Stroms würde Sauerstoff zum Pluspol und Wasserstoff zum Minuspol

Schematische Darstellung des Wassers durch Grotthuß selbst. Die Grafik zeigt die irrige Annahme des Chemikers, Wasser bestünde aus einem Atom Sauerstoff und einem Atom Wasserstoff. Nach Anlage eines Stroms würde Sauerstoff zum Pluspol und Wasserstoff zum Minuspol

Während Ritters Forschungsergebnisse bekannt waren und bekannt blieben, gerieten die Ergebnisse Grotthuß’ quasi sofort nach deren Publikation in Vergessenheit. Grete Ronge schreibt in der Neuen Deutschen Biographie: „Die Theorien (von Grotthuß, Anm. d. Red.) fanden eine so bereitwillige und selbstverständliche Aufnahme, dass der Autor darüber vergessen wurde und bereits 15 Jahre später Prioritätsrechte geltend machen musste.“ 1819 veröffentlicht Grotthuß seine Abhandlungen über die chemische Wirksamkeit des Lichtes. In dieser Publikation formuliert und begründet er das photochemische Absorptionsgesetz. Das war ein Vierteljahrhundert vor Draper, trotzdem heißt das Gesetz Grotthuß-Draper.

Leider ist beiden Männern, Ritter wie Grotthuß, auch ein früher Tod gemeinsam. Ritter starb schon mit 34 Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach an der Schwindsucht. Grotthuß setzte am 26. März 1822 seinem Leben selbst ein Ende. Er war 37 Jahre alt und litt an einer unheilbaren Krankheit.

Literatur

[1]: Ronge, Grete: „Grotthuß, Theodor Freiherr von“; Neue Deutsche Biographie 7 (1966), S. 171-172 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd119546965.html#ndbcontent

[2]: C.J.T. de Grotthuss: Sur la décomposition de l’eau et des corps qu’elle tient en dissolution à l'aide de l'électricité galvanique, Ann. Chim. (Paris), 58 (1806), S. 54–73 Grotthuß

[3]: https://de.wikipedia.org/wiki/Grotthu%C3%9F-Mechanismus

Die Abbildungen stammen aus Wikimedia Commons