RoKKa war ein öffentlich gefördertes Projekt mit rund drei Jahren Laufzeit, das im Oktober 2024 endete. Im Rahmen des Projektes wurden in der kommunalen Kläranlage im württembergischen Erbach Messprogramme gestartet und Versuchsaufbauten aufgestellt. Im Vordergrund stand die Demonstration einer zur Bioraffinerie ausgebauten Kläranlage, die Rohstoffe aus dem Abwasser gewinnt und weiterverarbeitet, darunter mittels Schlammfaulung die Stoffe Phosphor, Stickstoff und CO2 in konzentrierter Form. Für die Galvanotechnik ist das Thema doppelt interessant: zum einen, weil Phosphor etwa für Ni-P-Schichten und die Phosphatierung gebraucht wird, zum anderen, weil die Rückgewinnung auf elektrochemische Weise erfolgt.

Endlicher Rohstoff Phosphor

Die Weltbevölkerung wächst stetig, was einen steigenden Bedarf an Lebensmitteln mit sich bringt. Um diesen Bedarf zu decken, werden phosphorhaltige Kunstdünger in der Landwirtschaft eingesetzt. Deren Produktion geht mit dem Abbau mineralischer Rohphosphate einher. Phosphor ist an dieser Stelle nicht substituierbar. Unterschiedliche Szenarien beschreiben, dass die global abbauwürdigen Phosphorreserven in 150 bis 300 Jahren erschöpft sein werden [1]. Eine Studie der International Fertilizer Association (IFA) aus dem Jahr 2023 gibt ein Erschöpfen der Reserven innerhalb der nächsten 222 bis 458 Jahren an [2]. Deutschland besitzt keine natürlichen Phosphorquellen, die sich für den wirtschaftlichen Abbau eignen, weshalb eine Kreislaufführung des Rohstoffes attraktiv erscheint.

Pflicht zur Phosphor-Rückgewinnung

In Deutschland wird die Rückgewinnung von Phosphor obligatorisch. Nach einer Novellierung der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) im Jahr 2017 sind Kläranlagenbetreiber ab einer Ausbaugröße von 100.000 Einwohnergleichwerten (EW) gesetzlich zur Phosphorrückgewinnung ab dem Jahr 2029 verpflichtet. Ab 2032 gilt diese Pflicht auch für Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von 50.000 EW und mehr [3]. Kläranlagen mit den genannten Ausbaustufen müssen zukünftig Phosphor zurückgewinnen, sofern die Trockenmasse ihres Klärschlamms mindestens 20 Gramm Phosphor pro Kilogramm Klärschlamm enthält [3].

Anwendung

Vor allem an Kläranlagen mit einer biologischen Phosphorelimination (Bio-P) kommt es zu vergleichsweise hohen Phosphorkonzentrationen im Schlammwasser, das bei der Klärschlammentwässerung nach der Schlammfaulung anfällt. Um Phosphor direkt aus einer Flüssigphase zu gewinnen, hat das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) einen elektrochemischen Prozess entwickelt und patentieren lassen. Mit ePhos können im Wasser vorhandenes Phosphat und Ammonium zu Struvit ausgefällt und kristallisiert werden. Der Fällungsprozess verzichtet dabei vollständig auf die Zugabe flüssiger Chemikalien und dosiert das erforderliche Magnesium in reiner Form elektrochemisch. Das Produkt Struvit ist auch bekannt als Magnesium-Ammonium-Phosphat-Hexahydrat (Mg (NH4) [PO4]*6 H2O) und kann als Düngemittel direkt in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Weitere denkbare Einsatzgebiete für das ePhos-Verfahren sind die Behandlung von Flüssiggärresten – beispielsweise aus Biogasanlagen – oder die Behandlung phosphorhaltiger Abwässer der Lebensmittelindustrie.

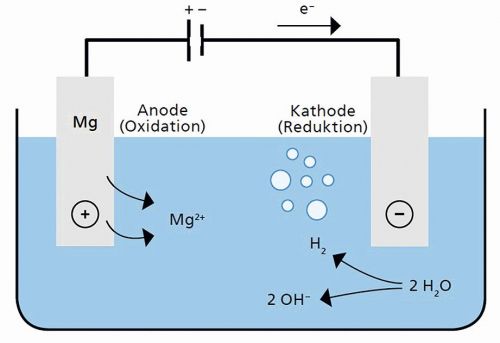

Funktionsprinzip

Das Grundprinzip des ePhos-Verfahrens orientiert sich an der klassischen Elektrolyse. In Abbildung 1 sind die Vorgänge zu sehen, die während der P-Salzfällung ablaufen: Ein Elektrodenpaar wird in eine phosphat- und ammoniumhaltige, wässrige Flüssigkeit getaucht und bestromt. Die Anode besteht aus reinem Magnesium und dient als Opferanode. Sie setzt Mg2+- Ionen frei, die in der Flüssigkeit zunächst in Lösung gehen. Ammonium (NH4+), Phosphat (PO43–) und Wasser verbinden sich mit dem gelösten Magnesium zu Struvit. Abwässer aus der Klärschlammentwässerung weisen meist einen pH- Wert nahe 7 auf. Struvit bildet sich in diesem Milieu, verbleibt jedoch ohne Anheben des pH-Wertes zunächst in Lösung. Daher macht man sich beim ePhos-Verfahren die Eigenschaft der inerten Kathode zunutze, Wassermoleküle zu spalten. Dabei entsteht zum einen molekularer Wasserstoff (H2), welcher aus der Flüssigkeit ausgast. Zum anderen entstehen Hydroxidionen (OH-), wodurch der pH-Wert des Wassers angehoben wird. Dadurch verschiebt sich die Löslichkeitskurve der Flüssigkeit, was bedeutet, dass zunächst mit zunehmendem pH-Wert immer weniger Struvit in Lösung gehalten werden kann. Infolgedessen kommt es zur Kristallisation des Phosphorsalzes als Feststoff. Nach der Ausfällung kann das Phosphorsalz mit einer geeigneten Abscheidetechnik – wie Sedimentation oder Filtration – aus der Flüssigkeit zurückgewonnen werden.

In der Vergangenheit wurde die ePhos- Technologie schon mehrfach an kommunalen Kläranlagen pilotiert. In situ konnten im kontinuierlichen Betrieb über Monate hinweg 80 bis 90 % des eingehenden Phosphors eliminiert werden. Je nach Anlagenkonfiguration und vorliegender Phosphorkonzentration im Wasser lag der Energiebedarf für die Elektrolyse zwischen 0,5 und 3,7 kWh pro behandeltem Kubikmeter Schlammwasser. Das gewonnene Struvit wurde aus dem Abwasser abgetrennt und getrocknet. Abbildung 2 zeigt eine Probe, die während einer Pilotierung gewonnen wurde.

Technologieentwicklung

Mithilfe der Erfahrungen, die man in den vorangegangenen Pilotierungen gemacht hatte, wurde die Pilotanlage weiterentwickelt. Eine wesentliche Verbesserung stellt die Geometrie des Fallschachtreaktors dar, welcher erstmals während der Pilotierung im Projekt RoKKa zum Einsatz kam. Darüber hinaus sollte die Aufstellfläche verringert werden, indem ein Bandfilter anstelle eines Sedimentationsbehälters für die Kristallabscheidung aus der Flüssigkeit verwendet wurde.

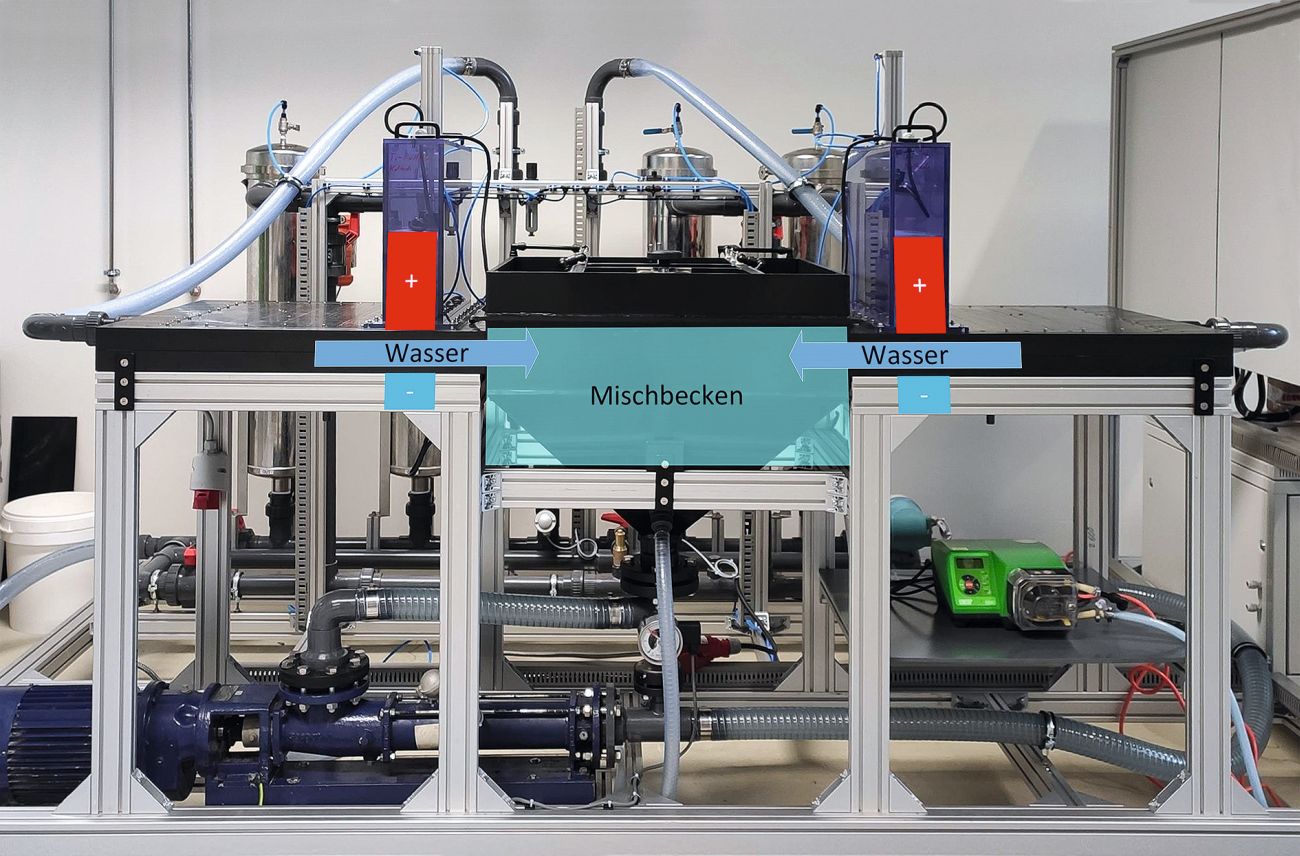

Abb. 3: ePhos-Pilotanlage

Abb. 3: ePhos-Pilotanlage

Abbildung 3 zeigt die aktuelle Reaktorgeometrie der ePhos-Pilotanlage. Die Konstruktion besteht aus einem Kunststoffgehäuse, welches auf einem Aluminiumgestell aufgebaut ist. Links und rechts des Mischbehälters befindet sich je eine Elektrolysezelle. Das Wasser wird jeweils von außen durch einen Reaktionsspalt geführt, in dem die Elektrolyse stattfindet. Im Foto sind die Stellen mit einem roten Bereich gekennzeichnet, an denen sich die Fallschächte mit den Opferanoden aus Magnesium befinden. Ein blaues Feld kennzeichnet jeweils den Bereich, an dem die Inert-Kathode im Innern der Zelle verbaut ist. Nachdem das phosphathaltige Wasser durch den Reaktionsspalt unter den Fallschächten in den Mischbehälter gelangt, können sich dort die Struvitkristalle formen und wachsen. Anschließend werden sie aus der Flüssigkeit abgeschieden.

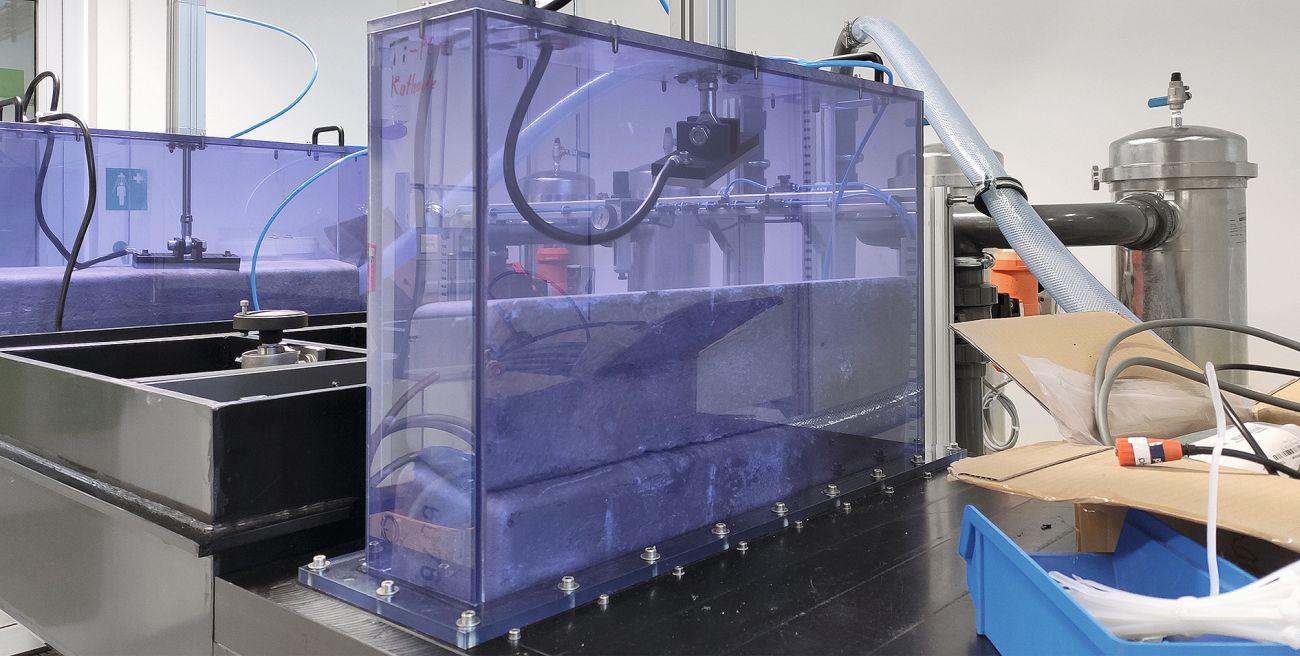

Abb. 4: Detailansicht des Fallschachts

Abb. 4: Detailansicht des Fallschachts

Abbildung 4 zeigt die Detailansicht eines Fallschachtreaktors. Als Opferanode werden Barren aus reinem Magnesium verwendet. Da sich die Anoden verbrauchen, musste eine Reaktorgeometrie entwickelt werden, die einen Elektrodentausch unter geringem Wartungsaufwand ermöglicht. Frische Barren können durch Öffnen des Fallschachts von oben nachgelegt werden; kontaktiert werden die Anoden von oben mit einem Kontaktstempel, der dem Höhenniveau der Barren, je nach Verbrauchslevel, nachläuft.

Aufbau im Rahmen des RoKKa- Projekts

Die Phosphorsalzfällung beinhaltet zwar auch die Rückgewinnung von Stickstoff in Form von Ammonium, reduziert die Stickstoffkonzentrationen im Abwasser dabei jedoch nur marginal. Daher wurde der ePhos-Pilotanlage im Rahmen der RoKKa-Pilotierung ein Stickstoff-Rückgewinnungsmodul nachgeschaltet: eine Pilotanlage des am Fraunhofer IGB entwickelten AmmoRe-Verfahrens. Das Verfahren wird eingesetzt, um schwefelsaures Ammoniumsulfat aus stickstoffhaltigen Abwässern für die Düngemittelproduktion zu gewinnen. Während der Pilotierung wurden die Lachgasemissionen gemessen, die am Belebungsbecken der Kläranlage entstehen. Lachgas ist eines der klimarelevanten Gase, die an Kläranlagen entstehen. Die Pilotierung ergab, dass durch die Stickstoffrückgewinnung etwa 10 % der Lachgasemission vermieden werden können [4]. Ein weiteres Pilotmodul wurde zur Abtrennung von CO2 eingesetzt, das im Faulgas enthalten ist. Dabei stand nicht nur eine Reduktion der Treibhausgasemissionen im Fokus, sondern auch die Nutzung des CO2 als Rohstoff für neue Produkte. So wurde zum einen ein Mikroalgenreaktor damit begast und zusätzlich CO2 mittels Elektrosynthese zu Ameisensäure umgewandelt. Um auch das Schließen kleiner, interner Kreisläufe zu demonstrieren, wurden die Mikroalgen auch mit den auf der Kläranlage produzierten Phosphorsalzen genährt. Teil der Pilotierung war auch das Etablieren einer biologischen Phosphorelimination (Bio-P), die auf der Kläranlage Erbach zuvor nicht angewendet wurde. Dadurch wurde eine erhöhte Phosphorfracht im Filtratwasserstrom erwartet, welche mit ePhos zurückgewonnen werden sollte.

Pilotmodul ePhos

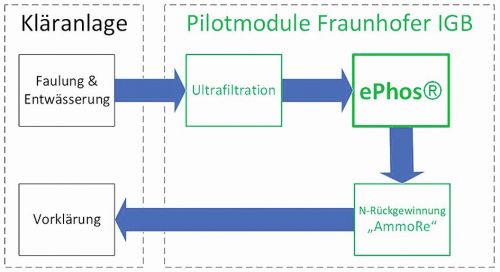

Abb. 5: Prozessführung ePhos im RoKKa-ProjektAbbildung 5 zeigt die Prozessführung der Nährstoffrückgewinnungsmodule, die für das RoKKa- Projekt auf der Kläranlage in Erbach aufgebaut wurden. Der ausgefaulte Schlamm wird mit einer Kammerfilterpresse entwässert und das Filtratwasser in einem Hochbehälter gespeichert. Bevor das Wasser in die ePhos-Anlage befördert wird, durchläuft es eine Ultrafiltration. Dieser Prozessschritt dient vor allem dazu, die Membranen des AmmoRe-Moduls vor suspendierten Partikeln zu schützen. Das ePhos-Modul gewinnt P-Salze aus dem phosphorreichen Wasser, die dann mit dem Bandfilter von der Flüssigphase getrennt werden. Da das Wasser anschließend noch reich an Stickstoff ist, wird dem ePhos-Modul die Stickstoffrückgewinnung AmmoRe nachgeschaltet, um Stickstoffdünger zu produzieren. Das abgereicherte Filtratwasser wird anschließend dem Zulauf der Kläranlage wieder zugeführt. Somit haben die beiden Technologien nicht nur die Aufgabe, Rezyklate zum Einsatz in der Landwirtschaft zu erzeugen, sondern ebenso die Rücklaufbelastung durch Phosphor und Stickstoff im Filtratwasserstrom deutlich zu verringern.

Abb. 5: Prozessführung ePhos im RoKKa-ProjektAbbildung 5 zeigt die Prozessführung der Nährstoffrückgewinnungsmodule, die für das RoKKa- Projekt auf der Kläranlage in Erbach aufgebaut wurden. Der ausgefaulte Schlamm wird mit einer Kammerfilterpresse entwässert und das Filtratwasser in einem Hochbehälter gespeichert. Bevor das Wasser in die ePhos-Anlage befördert wird, durchläuft es eine Ultrafiltration. Dieser Prozessschritt dient vor allem dazu, die Membranen des AmmoRe-Moduls vor suspendierten Partikeln zu schützen. Das ePhos-Modul gewinnt P-Salze aus dem phosphorreichen Wasser, die dann mit dem Bandfilter von der Flüssigphase getrennt werden. Da das Wasser anschließend noch reich an Stickstoff ist, wird dem ePhos-Modul die Stickstoffrückgewinnung AmmoRe nachgeschaltet, um Stickstoffdünger zu produzieren. Das abgereicherte Filtratwasser wird anschließend dem Zulauf der Kläranlage wieder zugeführt. Somit haben die beiden Technologien nicht nur die Aufgabe, Rezyklate zum Einsatz in der Landwirtschaft zu erzeugen, sondern ebenso die Rücklaufbelastung durch Phosphor und Stickstoff im Filtratwasserstrom deutlich zu verringern.

Ergebnisse

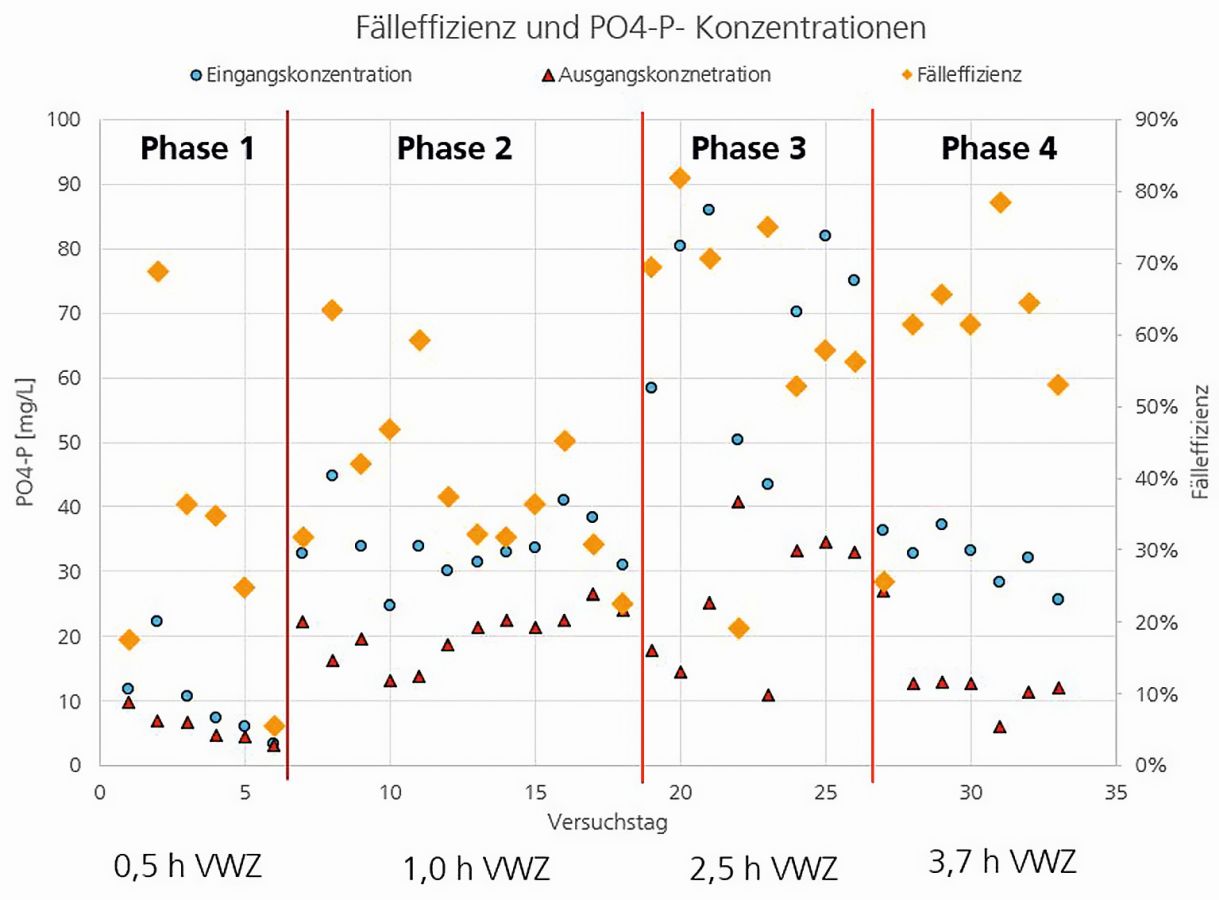

Abbildung 6 zeigt Ergebnisse verschiedener Betriebsphasen der ePhos-Anlage. Die Grafik zeigt die Eingangs- und Ausgangskonzentrationen an Phosphor im Wasser, sowie die Fälleffizienz, die sich jeweils daraus ergibt. Darüber hinaus ist die durchschnittliche Verweildauer des Wassers in der Anlage während der vier Betriebsphasen dargestellt. Schon in vorangegangenen Pilotierungen wurde mit ePhos in diesem Maßstab Struvit gefällt. Auch in RoKKa ist es gelungen, mit ePhos Struvit aus dem Abwasser zu gewinnen. Allerdings konnten in der Anfangsphase (Phase 1) zunächst nur ca. 30 % des eingehenden Phosphors aus dem Wasser gewonnen werden. Dabei wurde festgestellt, dass mit ca. 10 mg/L sehr viel weniger Phosphor im Wasser enthalten war als zunächst angenommen. Ein Grund dafür war, dass sich die Phosphorfracht im Filtratwasserstrom trotz des pilotierten Bio-P-Verfahrens während der Projektlaufzeit nicht erhöhte. Zusätzlich wurde die ohnehin schon niedrige Phosphorkonzentration durch die Ultrafiltration zusätzlich verringert. Daher wurde in Phase 2 entschieden, zusätzlich Phosphor zuzudosieren, wodurch die Fälleffizienz von 30 auf 40 % gesteigert werden konnte. Im weiteren Verlauf von Phase 2 wurde die Verweilzeit durch Drosselung des Zulaufs erhöht. Außerdem wurde die Ultrafiltration der ePhos- Anlage nachgeschaltet, um eine zusätzliche Reduktion der Phosphorfracht zu vermeiden. In Phase 3 wurde die Verweilzeit wieder erhöht, um die maximal mögliche Fälleffizienz zu ermitteln. Vereinzelt konnten Effizienzen nahe 70 und 80 % erreicht werden, jedoch wiesen diese eine große Streuung auf. In Phase 4 zielte man auf eine gleichmäßige Eingangs-Phosphorkonzentration von ca. 30 mg/L ab, bei einer Verweilzeit von 3,7 Stunden. Bis zum Ende der Pilotierung konnten somit durchgehend Fälleffizienzen nahe 60 % erreicht werden.

Abb. 6: Darstellung von Phosphatkonzentration und Fälleffizienz im Verlauf unterschiedlicher Betriebsphasen von ePhos im Projekt RoKKa

Abb. 6: Darstellung von Phosphatkonzentration und Fälleffizienz im Verlauf unterschiedlicher Betriebsphasen von ePhos im Projekt RoKKa

Wichtige Erkenntnisse

Die wichtigste Erkenntnis der Pilotierung lag in der Bedeutung des Reaktionsvolumens der ePhos- Anlage. Die Erprobung eines Bandfilters zur Abscheidung der P-Salze anstelle eines Sedimentationsbehälters verringerte das Systemvolumen erheblich. Diese Änderung bedeutete den wesentlichen Unterschied zu vorangegangen Pilotierungen und erklärt die ungewohnt niedrigen Fälleffizienzen, da die Verweilzeiten dadurch erheblich verkürzt wurden. Trotz alledem zeigte sich der Bandfilter als überaus geeignetes Aggregat, um Struvit aus dem Abwasser abzuscheiden, wie Abbildung 7 zeigt.

Eine weitere wichtige Erkenntnis brachte die Analyse des Produkts. So wurde während der Pilotierung in Erbach eine P-Salzmischung erzeugt, die einen hohen Anteil an Calcium-Phosphaten aufweist. Dies ist auf die Wasserhärte des Wassers in Erbach mit >20 °dH zurückzuführen, was auf einen hohen Eintrag an Calcium-Ionen schließen lässt. Überaus positiv war die Erkenntnis, dass alle Schwermetallkonzentrationen im Produkt unterhalb der Grenzwerte liegen, die in der Düngemittelverordnung festgeschrieben sind. Ebenso positiv stellte sich heraus, dass sich das neue Reaktor-Design des Fallschachts im Betrieb bewähren konnte.

Abb. 7: Abscheidung von P-Salzen am Bandfilter

Abb. 7: Abscheidung von P-Salzen am Bandfilter

Die Pilotierung hat erneut gezeigt, dass sich phosphathaltige Düngemittel mit ePhos gut aus Filtratwasserströmen der Schlammfaulung kommunaler Kläranlagen gewinnen lassen. Das Anlagenkonzept wird nun mit den Erkenntnissen aus der RoKKa-Pilotierung weiterentwickelt. Im Fokus steht dabei vor allem die Wahl des Abscheideverfahren der P-Salze und die damit verbundene Dimensionierung des idealen Systemvolumens. Ziel ist es, mit zukünftigen Anlagen dauerhaft wieder eine Fälleffizienz von über 90 % zu erreichen.

Das Projekt RoKKa (Rohstoffquelle Klärschlamm und Klimaschutz auf Kläranlagen) wurde vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und der EU über das EFRE-Programm BioAbCycling gefördert.

Der Artikel basiert auf einem Vortrag auf dem Ulmer Gespräch 2025 am 14./15. Mai in Ulm

Ergänzende Informationen der Redaktion

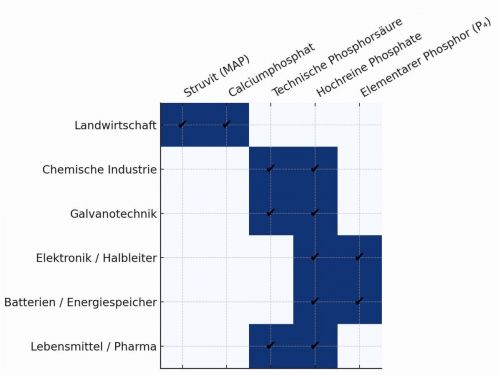

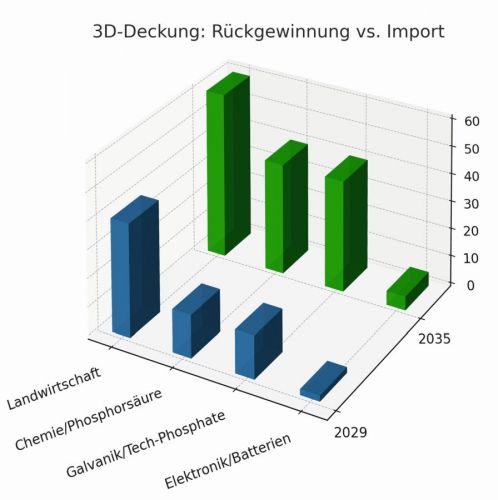

Industrieller Bedarf an Phosphor und Projektion Abbau von Importabhängigkeit

Quellen: Analyse per KI unter Nutzung von Quellen des Umweltbundesamtes, ScienceDirect sowie Phosphorus Platform und Fertilizers Europe

Literatur

[1] Nachhaltige Phosphorversorgung, Themenkurzprofil Nr. 39, Sonja Kind, April 2020, Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), S. 1

[2] Phosphate Rock, Resources & Reserves, April 2023, Prepared for: International Fertilizer Association, Argusmedia, S.7

[3] Deutscher Bundestag Drucksache 18/10884, 18. Wahlperiode 18.01.2017, Verordnung der Bundesregierung, Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung, S. 102

[4] Abschlussbroschüre 2024, RoKKa – Das Update für die Kläranlage, Malte Thormann Tobias Morck, S.19