In der Schmuckindustrie und bei technischen Anwendungen können Palladiumschichten als Funktionsschicht verwendet werden. Des Weiteren übernimmt bei anspruchsvollen Schichtabfolgen Palladium oft die Funktion einer Sperrschicht, um intermetallische Diffusion zu minimieren und Korrosion (Grundlagen der Korrosion) von unedlen Schichten oder des Basismaterials zu vermeiden bzw. zu verzögern [1, 2]. Es wurde mit Pallega blend Sn ein Palladium-Zinn-Legierungsbad entwickelt, welches qualitativ hochwertige Metallschichten bei deutlich reduzierten Kosten im Vergleich zu Rein-Palladium erzeugt.

Einleitung

Palladium als ein Platingruppenmetall zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemischen Angriff aus und kann als weiches, duktiles Metall dichte Schichten bilden. Es eignet sich als dekorative bzw. funktionale Endschicht und auch als Sperrschicht[1,2,3,7,8].

Der relativ hohe Preis des Metalls wirkt sich nennenswert auf die Herstellkosten von Fertigteilen aus. Entsprechend sind auch Legierungen mit kostengünstigeren Metallen am Markt entwickelt worden und bereits im Einsatz.

Bei höheren Gehalten an unedlen Legierungspartnern werden jedoch die Schichteigenschaften negativ beeinflusst, seien es leichtere chemische Angriffe, Sprödigkeit und Rissbildung oder unzureichende Helligkeit bei dekorativen Schichten.

Zinn, als reines Element, ist so wie Palladium weich und duktil. Rein bildet es eine Passivschicht und wird dadurch bis zu einem gewissen Grad vor chemischem Angriff geschützt [3,4,5]. Dieses Metall wurde als Legierungselement für umfangreiche Versuche ausgewählt.

Geschichte und Verwendung Palladium[5]

- Entdeckung 1803 durch William Hyde Wollaston.

- Reines Palladium ist ähnlich wie Gold ein weiches und geschmeidiges Metall. Galvanisch abgeschiedenes Palladium ist härter und spröder als metallurgisch hergestelltes Palladium.

- Große Mengen des Metalls fließen in die Fertigung von Abgaskatalysatoren. Verschiedenste weitere Anwendungen in Elektronik, Brennstoffzellen, Schmuck, …

- In Legierung mit Gold und Silber wird Palladium für Schmuck und Uhren verwendet (Weißgold).

- Palladium-Nickel-Legierungen, z. B. 80 % Pd, 20 % Ni, sind bekannt und verbreitet, ähnlich verhalten sich Palladium-Cobalt-Legierungen, die jedoch nicht so häufig eingesetzt werden.

- Auch bekannt sind darüber hinaus Palladium-Gold-, Palladium-Silber-, Palladium-Indium- und PalladiumEisen-Legierungen [3, 4, 7, 8].

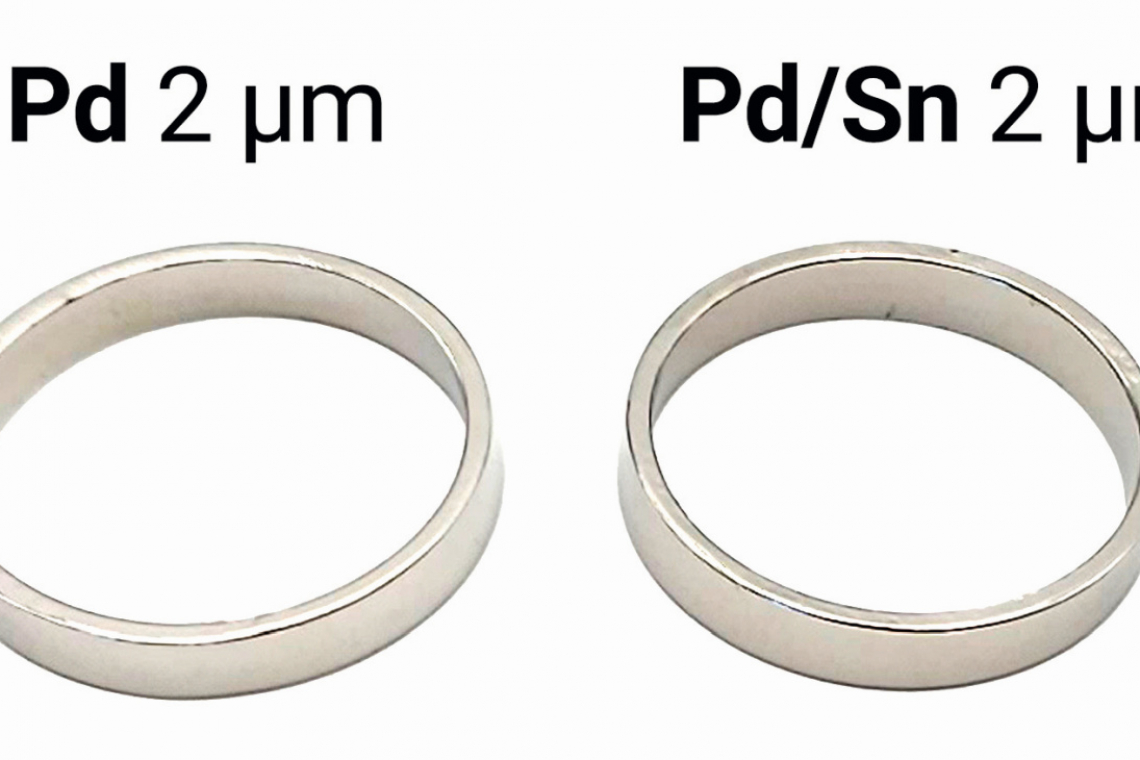

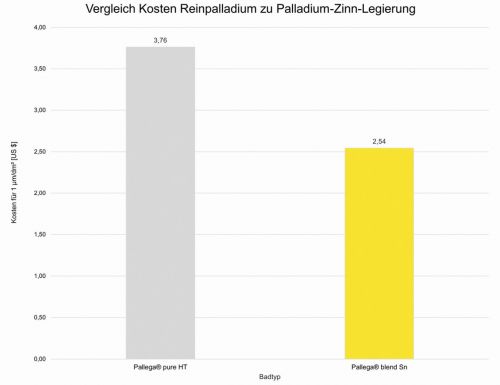

Abb. 1: Kostenreduktion im Vergleich zu Reinpalladium ca. 30 % bei gleicher Schichtdicke. IWG Ing. W. Garhöfer GmbH bietet sowohl Elektrolyte auf Basis von Reinpalladium (Pallega pure HT) als auch Pallega blend Sn auf Basis von Palladium-ZinnNickel und Cobalt als Legierungsbestandteile sind aufgrund ihrer physiologischen Eigenschaften allerdings problematisch [9], auf sie wird mittlerweile bei vielen Anwendungen verzichtet. Einerseits sind Stäube der Metallsalze (bzw. auch Aerosole von galvanischen Bädern) gesundheitsschädlich, andererseits existiert zumindest bei Nickel auch die Gefahr einer Kontaktallergie für den Endbenutzer des Fertigproduktes. Aufwendige Nickellässigkeitsprüfungen sind bei Produkten durchzuführen, wenn die Möglichkeit einer Abgabe des Metalls im Falle von Hautkontakt bei bestimmungsgemäßer Verwendung besteht. Dies trifft z. B. auf Schmuck, Schreibgeräte, Brillen oder Piercings zu. Palladium-Zinn-Legierungen sind wenig verbreitet. Es existieren einige Publikationen zur Grundlagenforschung und es werden beide Metalle als Legierungsbestandteile in Dentallegierungen – gemeinsam mit anderen Metallen – angeführt.

Abb. 1: Kostenreduktion im Vergleich zu Reinpalladium ca. 30 % bei gleicher Schichtdicke. IWG Ing. W. Garhöfer GmbH bietet sowohl Elektrolyte auf Basis von Reinpalladium (Pallega pure HT) als auch Pallega blend Sn auf Basis von Palladium-ZinnNickel und Cobalt als Legierungsbestandteile sind aufgrund ihrer physiologischen Eigenschaften allerdings problematisch [9], auf sie wird mittlerweile bei vielen Anwendungen verzichtet. Einerseits sind Stäube der Metallsalze (bzw. auch Aerosole von galvanischen Bädern) gesundheitsschädlich, andererseits existiert zumindest bei Nickel auch die Gefahr einer Kontaktallergie für den Endbenutzer des Fertigproduktes. Aufwendige Nickellässigkeitsprüfungen sind bei Produkten durchzuführen, wenn die Möglichkeit einer Abgabe des Metalls im Falle von Hautkontakt bei bestimmungsgemäßer Verwendung besteht. Dies trifft z. B. auf Schmuck, Schreibgeräte, Brillen oder Piercings zu. Palladium-Zinn-Legierungen sind wenig verbreitet. Es existieren einige Publikationen zur Grundlagenforschung und es werden beide Metalle als Legierungsbestandteile in Dentallegierungen – gemeinsam mit anderen Metallen – angeführt.

Zinn[6]

- Verwendung für Schmuck und Bedarfsgegenstände seit der Bronzezeit (als Kupfer-Zinn-Legierung).

- Zinn in der β-Modifikation ist ein silberweißes, duktiles Metall. Es kann bei Temperaturen unter ca. 13 °C zu sprödem, dunkelgrauem α-Zinn rekristallisieren (Zinnpest).

- Aktuell werden ca. 30 % des produzierten Zinns für die Weißblechproduktion verbraucht (kaltgewalztes Stahlblech, galvanisch mit Zinn beschichtet). Darüber hinaus wird das Metall zur Fertigung von Metallgegenständen wie Zinnkrügen, Zinnfiguren, Orgelpfeifen und vielem mehr verwendet.

- Bei der Fensterglasherstellung kann flüssiges Zinn mit einer spiegelglatten Oberfläche zum flächigen Aufgießen des Glases verwendet werden.

- Weitere Anwendung z. B. als Lot mit niedrigem Schmelzpunkt (z. B. 63 % Sn, 37 % Pb oder 95,5 % Sn, 0,7 % Cu, 3,8 % Ag).

Aktueller Kostenvergleich Palladium und Zinn

Im August 2024 kostete Palladium ca. 29.000 Euro/kg, Zinn ca. 32 Euro/kg. Mit diesem Vergleich ist der Anreiz für die Verwendung von Legierungen statt von Rein-Palladium selbsterklärend. Nachdem die Rohstoffkosten nur ein Teil der Herstellkosten sind, ist der Unterschied bei den Herstellkosten des Schichtaufbaus nicht in der gleichen Größenordnung, jedoch kann mit ca. 30 % Reduktion im Vergleich zu Reinpalladium gerechnet werden (Abb.1).

Galvanische Abscheidung von Palladium-Zinn-Legierungen

Der Elektrolyt Pallega blend Sn ist cyanidfrei und arbeitet in einem pH-Bereich von ca. 7–8 und ist sowohl für Gestell- als auch Trommelbeschichtungen geeignet. Das Bad ist im Vergleich zu Reinpalladiumbädern deutlich unempfindlicher gegen eingeschlepptes Cyanid aus einem vorgelagerten Beschichtungsschritt.

In Anwendungen, bei denen Nickel oder Cobalt als Legierungsbestandteile nicht eingesetzt werden dürfen, besteht die Möglichkeit, auf eine Palladium-Zinn-Legierung auszuweichen. Rissfreie Schichten von bis zu 10 μm Dicke sind aufgrund der Duktilität der Legierung problemlos möglich. Im Bad beträgt die optimale Konzentration der Legierungselemente 5–7 g/L Palladium und 3–6 g/L Zinn. Durch die Konzentration der beiden Metalle wird im Wesentlichen die Legierung bestimmt.

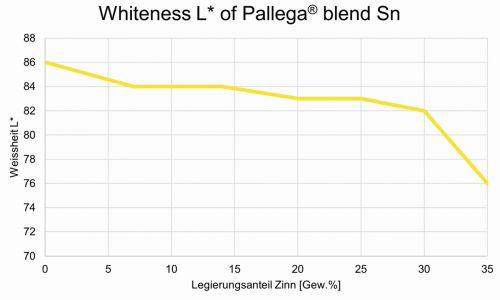

Mit dem Bad können Legierungen bis zu ca. 30 % Zinnanteil hell (L* ca. 82–84) und glänzend abgeschieden werden. Oberhalb ca. 30 Gewichtsprozent Zinn in der Legierung fällt der L*-Wert deutlich ab, wodurch sich eine Begrenzung für den Zinn-Anteil bei Verwendung als dekorative Schicht ergibt (Abb. 2).

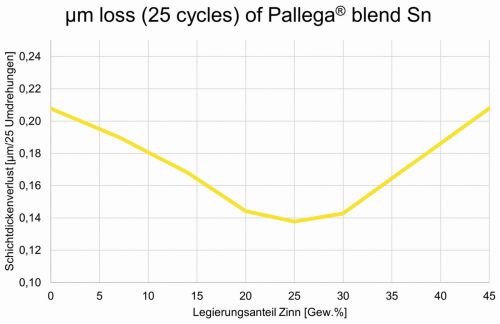

Überraschend wurde bei den Palladium-Zinn-Legierungen eine höhere Abriebbeständigkeit (d. h. weniger Abtrag beim Abrasionstest: Taber Abraser 5135, Auflage 250 g, Schleifpapier Körnung 1000, 25 U/Durchgang) als bei galvanisch abgeschiedenem Reinpalladium gefunden. Es konnte ein Maximum der Abriebbeständigkeit bei einer Legierung von 75/25 Pd/Sn festgestellt werden. Mit weiter steigendem Zinn-Gehalt nimmt die Abriebbeständigkeit wieder ab und verschlechtert sich ab einem Zinn-Anteil von mehr als 30 % drastisch (Abb. 3).

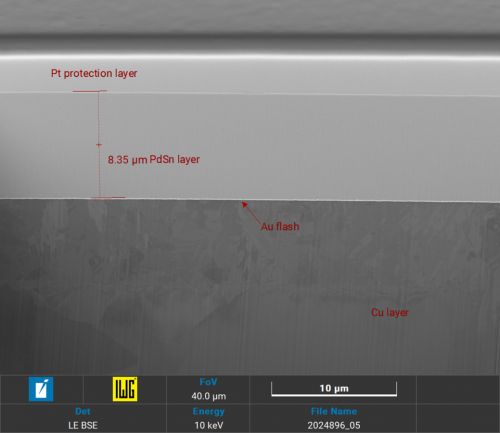

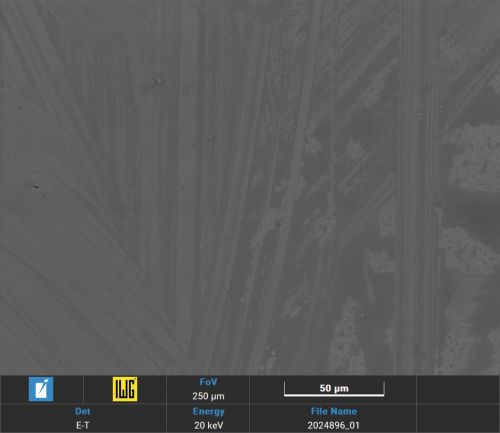

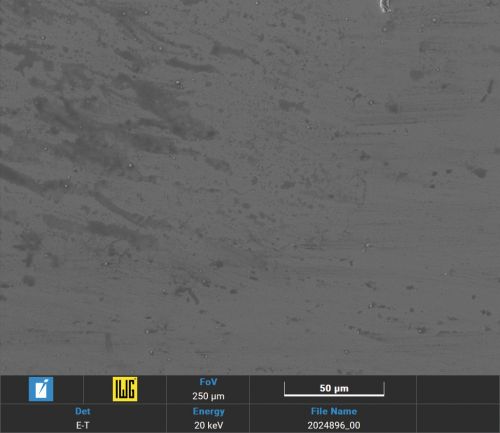

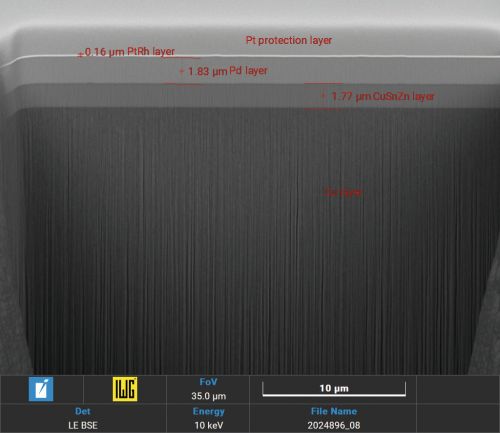

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen

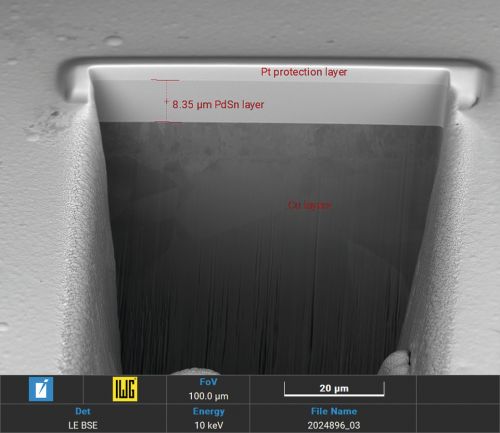

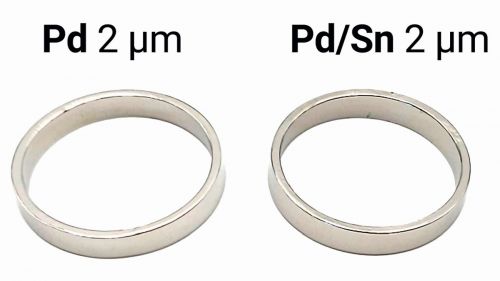

Focussed Ion Beam (FIB)-Schnitte mit Xe+-Plasma in Schichtaufbauten mit Palladium-Zinn-Legierungen zeigen eine korngrenzenfreie, rissfreie homogene Legierung (Abb. 4 und 5).

Abb. 10: Vergleich der Korrosionstests Pd und PdSn

Abb. 10: Vergleich der Korrosionstests Pd und PdSn

Der Vergleich der Oberfläche von Palladium-Zinn-Legierungen zu Reinpalladium nach SO2-Korrosionstest [10] zeigt einen ähnlichen, nur schwachen Angriff (Abb. 6, 7, 8, 9 und 10).

Zusammenfassung

Ein für die galvanische Abscheidung von PalladiumZinn-Legierungen entwickeltes Bad steht für die Herstellung von dekorativen Schichten und Sperrschichten zur Verfügung. Die Eigenschaften der Legierung sind im Vergleich zu Reinpalladium nahezu gleich (Helligkeit) bzw. verbessert (Abriebfestigkeit). Eine Verwendung von bedenklichem Nickel oder Cobalt als Legierungsmetall ist nicht erforderlich. Die Legierung ist duktil und neigt nicht zur Rissbildung. Die Korrosionsbeständigkeit ist für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend.

Literatur

[1] Modern Electroplating, Fifth Ed., 2010

[2] Kaiser, H.: Schriftenreihe Galvanotechnik und Oberflächenbehandlung, Edelmetallschichten, 1. Auflage. Bad Saulgau: Eugen G. Leuze Verlag

[3] Bogenschütz, A. F.; George, U.: Galvanische Legierungsabscheidung und Analytik, 2. Auflage. Bad Saulgau: Eugen G. Leuze Verlag

[4] Jordan, M.: Die galvanische Abscheidung von Zinn und Zinnlegierungen, 1993, Bad Saulgau: Eugen G. Leuze Verlag

[5] Holleman, A. F.; Wiberg E.: Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 102. Auflage, 2007, deGruyter, Berlin, S.1722-1725

[6] Holleman, A. F.; Wiberg E.: Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 102. Auflage, 2007, deGruyter, Berlin, S.1002-1007

[7] K.M. Chow, W.Y. Ng, L.K. Yeung, Barrier properties of Ni, Pd and Pd-Fe for Cu diffusion, Surface and Coatings Technology, Volume 105, Issues 1–2, 1998, Pages 56-64

[8] Baumgärtner, M. E., & Gabe, D. R. (2000). Palladium-Iron Alloy Electrodeposition. Part II Alloy Plating Systems. Transactions of the IMF, 78(2), 79–85

[9] https://echa.europa.eu/de/substance-information … Jeweils aktuelle Substanzinformationen für Chemikalien

[10] DIN EN ISO 22479:2022-08, Korrosion von Metallen und Legierungen – Prüfung mit Schwefeldioxid in feuchter Atmosphäre (Verfahren mit festem Gasvolumen) (ISO 22479:2019)