Tandem-Solarzellen sind ein Entwicklungstrend in der Solarenergietechnik. Durch Kombination mehrerer Solarzellen und damit einhergehender Absorption verschiedener Wellenlängenbereiche erweitern sie das Spektrum des ausgeschöpften Sonnenlichtes und steigern somit die Ausbeute elektrischer Energie erheblich. Tandem-Solarzellen bestehen aus mindestens zwei, teilweise auch mehreren übereinander geschichteten Einfach-Solarzellen und werden daher auch Stapelsolarzellen oder Mehrfachsolarzellen genannt. Über den Stand der Forschung, die Bedeutung der Technologie sowie die Vorteile gegenüber Silicium-Solarmodulen.

Der Kompromiss bei den Bandlücken

Jede Solarzelle aus einem einzigen Material muss einen Kompromiss bei der sogenannten elektronischen Bandlücke eingehen: Materialien mit hoher Bandlücke können hochenergetische Photonen aus dem kurzwelligen „blauen“ Bereich des Sonnenspektrums sehr effizient in elektrische Energie umwandeln, niederenergetische Photonen aus dem langwelligen „roten“ Bereich des Sonnenspektrums kann ein solches Material jedoch nicht absorbieren. Umgekehrt kann ein Material mit geringer Bandlücke – wie das heute dominierende Silicium – zwar sehr viele Photonen, also einen großen Teil des Sonnenspektrums, absorbieren. Aber ein Großteil der Energie, die die hochenergetischen Photonen transportieren, die also im kurzwelligen Bereich des Sonnenspektrums enthalten ist, wird in Materialien mit kleinen Bandlücken nicht in elektrische Energie umgewandelt, sondern geht als Wärme verloren, sagt Prof. Dr. Robby Peibst. Er forscht seit 2010 am ISFH (Institut für Solarenergieforschung GmbH) in Emmerthal und leitet dort seit 2013 die Forschungsgruppe „Solarzellen der nächsten Generation“. Außerdem hat er die Professur „Halbleitertechnologien für nachhaltige Energiesysteme“ an der Leibniz Universität Hannover inne.

Silicium

Kristallines Silicium – wie es in herkömmlichen Solarzellen verwendet wird – hat eine feste Bandlücke von 1,12 eV und kann daher nur rotes und infrarotes Licht effizient zu einem hohen Anteil in Strom verwandeln. Mit dieser Bandlücke wandeln die effizientesten verfügbaren Silicium-Module etwa 25 % des Sonnenlichts in Strom um.

Bisher haben sich Solarzellen aus Silicium als Marktführer durchgesetzt. Sie sind stabil, zuverlässig und aufgrund der ausgeprägten Wettbewerbssituation preiswert. Prof. Dr. Steve Albrecht, Leiter der Abteilung Perowskit-Tandem-solarzellen, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (HZB) und Leiter des Fachgebiets Perowskit-Solarzellen, Technische Universität Berlin: „Derzeit dominieren Silicium-Solarmodule den Markt zu 95 %: Sie sind inzwischen sehr preiswert, liefern mindestens 25 Jahre lang zuverlässig Strom und haben Modulwirkungsgrade von etwa 22 %.“

Was sind Perowskite?

Um den Wirkungsgrad der Solarzellen weiter zu verbessern, wird auf das Silicium eine zusätzliche Schicht, meist Perowskit, aufgebracht. Die Forschung an Perowskit-Solarzellen erzielt immer wieder neue Erfolge. Erst 2009 entdeckte eine japanische Forschergruppe um Tsutomu Miyasaka, dass bestimmte Materialien aus der Klasse der Perowskite gute Halbleiter sind und aus Sonnenlicht Strom erzeugen können. Perowskite sind keine bestimmten chemischen Stoffe, sondern eine Materialklasse mit einer speziellen Kristallstruktur. Diese Kristalle bestehen aus drei Arten von Atomen oder Molekülen, die mit A, B und X bezeichnet werden. Die Bausteine sind einfach positiv geladene (wie Methylammonium- oder Cäsium-) Kationen, zweifach positiv geladene (wie Blei- oder Zinn-) Kationen und einfach geladene (wie Jodid-, Bromid- und Chlorid-) Anionen. Die ersten Solarzellen auf der Basis von Perowskiten erreichten noch einen Wirkungsgrad von nur 3,8 % – in der Landschaft der Solarzellentechnik nicht nennenswert. Im August 2023 erreichte eine Forschungsgruppe um Prof. Xu Juxian von der University of Science and Technology of China (USTC) bereits einen Wirkungsgrad von 26,1 %.

ZUR INFO

Perowskit-Solarzellen

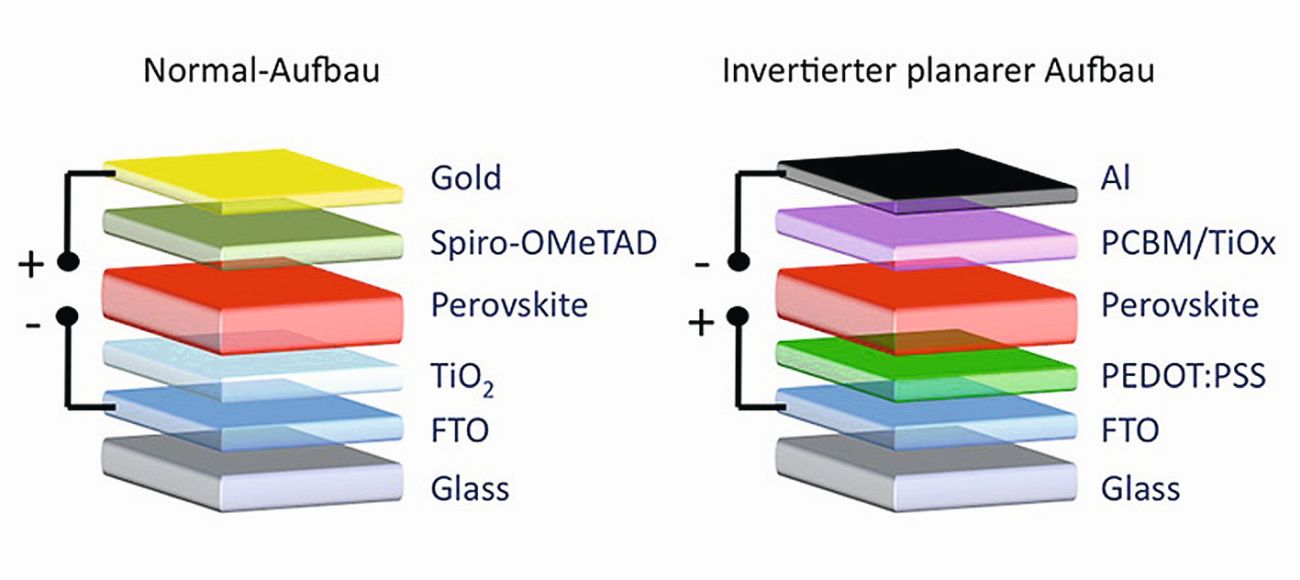

Schematische Aufbauten von Standard- und invertierten Perowskit-Solarzellen - Graphik: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

Schematische Aufbauten von Standard- und invertierten Perowskit-Solarzellen - Graphik: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

Perowskite sind kristalline Verbindungen, die organische Moleküle, Metalle (wie Blei oder Zinn) und Halogenide (Chlor, Brom oder Jod) enthalten. Es gibt unendlich viele Variationsmöglichkeiten: Untersucht wurden beispielsweise die Organo-Halogenid- oder CsPbI3-Perowskite. Mit Perowskit-Silicium-, Perowskit-CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)- oder Perowskit-Perowskit-Tandem-solarzellen können bei der Photovoltaik noch höhere Wirkungsgrade erzielt werden. Bei der Auswahl der Perowskit-Materialien wird nicht nur auf günstige und einfache Handhabung für niedrige Herstellungskosten geachtet, sondern auch auf einen geringen ökologischen Fußabdruck.

Der Beschichtungsprozess im Labor erfolgt entweder nasschemisch (Schleudern, Rakeln, Schlitzgießen und Tintenstrahldruckverfahren) oder im Vakuumverfahren. Eine vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angefertigte Vergleichsstudie zeigt, dass in Zukunft für die industrielle Fertigung die Vakuumverfahren zur Herstellung von Perowskit-Solarzellen wegen der guten Wiederholbarkeit der Abscheidung und der einfachen Prozesskontrolle eingesetzt werden könnten.

- Claudia Bläser -

Wie funktionieren Tandemzellen?

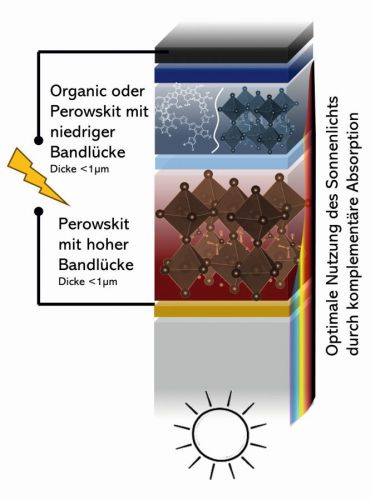

Eine Tandemzelle löst diese Herausforderung, indem sie zwei Materialien kombiniert: ein Material mit großer Bandlücke, das den kurzwelligen Spektralbereich effizient umwandelt, und ein Material mit kleiner Bandlücke, das den langwelligen Bereich des Sonnenspektrums absorbiert. Die beiden Teilzellen teilen das Spektrum auf, wodurch sich der Strom in jeder Teilzelle etwa halbiert. Die Spannungen, die beide Subzellen liefern, addieren sich jedoch, sodass deutlich höhere Wirkungsgrade als mit nur einem Material möglich sind. Bei einem Tandem aus zwei Materialien liegt das theoretische Wirkungsgradpotenzial bei ca. 45 % im Vergleich zu ca. 33 % bei nur einem Material. Es ist möglich, das Konzept weiter zu verfolgen und noch mehr Materialien mit jeweils abgestuften Bandlücken zu kombinieren. Der aktuelle Wirkungsgrad-Weltrekord von 47,6 % wurde mit einer Solarzelle erreicht, die vier verschiedene Materialien kombinierte (wobei hier auch hochkonzentriertes Licht verwendet wurde).

Die Industrialisierung

Grafik einer organischen Solarzelle - Grafik: Universität Potsdam Institut für Physik und AstronomieNoch kämpfen die Forscherteams mit zahlreichen Problemen. Eines davon ist die Stabilität der Zellen. In der Industrie hat ein Run auf die neuen Produkte eingesetzt: In Brandenburg an der Havel hat das britische Start-up Oxford PV bereits eine erste Produktionslinie aufgebaut. Der Standort ist weltweit der erste für Perowskit-Silicium-Tandemsolarzellen mit einer angestrebten Produktionskapazität von 100 MW. Oxford PV ist Pionier und Technologieführer auf dem Gebiet der Perowskit-basierten Photo-voltaik mit einem Portfolio von mehreren Hundert Patenten. Das südkoreanische Unternehmen Hanwha Qcells will für 100 Millionen Dollar eine Produktionslinie aufbauen, die bis 2026 marktreife Perowskit-Silicium-Tandemmodule herstellen kann. Auch in den USA und China stehen Unternehmen in den Startlöchern. Im Labor erreichen diese Tandemsolarzellen heute Wirkungsgrade von 33,9 %.

Grafik einer organischen Solarzelle - Grafik: Universität Potsdam Institut für Physik und AstronomieNoch kämpfen die Forscherteams mit zahlreichen Problemen. Eines davon ist die Stabilität der Zellen. In der Industrie hat ein Run auf die neuen Produkte eingesetzt: In Brandenburg an der Havel hat das britische Start-up Oxford PV bereits eine erste Produktionslinie aufgebaut. Der Standort ist weltweit der erste für Perowskit-Silicium-Tandemsolarzellen mit einer angestrebten Produktionskapazität von 100 MW. Oxford PV ist Pionier und Technologieführer auf dem Gebiet der Perowskit-basierten Photo-voltaik mit einem Portfolio von mehreren Hundert Patenten. Das südkoreanische Unternehmen Hanwha Qcells will für 100 Millionen Dollar eine Produktionslinie aufbauen, die bis 2026 marktreife Perowskit-Silicium-Tandemmodule herstellen kann. Auch in den USA und China stehen Unternehmen in den Startlöchern. Im Labor erreichen diese Tandemsolarzellen heute Wirkungsgrade von 33,9 %.

Prof. Dr. Stefan Glunz, Abteilungsleiter Photovoltaik am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme und Professor für Solare Energiesysteme und Photovoltaische Energiewandlung an der Universität Freiburg: „Perowskit-Halbleiter haben optimale optoelektronische Eigenschaften, sodass mit Perowskit-Solarzellen sehr hohe Umwandlungswirkungsgrade erreicht werden können. Hohe Wirkungsgrade wiederum ermöglichen es, sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Nachhaltigkeit der Photovoltaik weiter zu verbessern. Deshalb werden Perowskite eine wichtige Rolle in der nächsten Generation der Photovoltaik spielen.“

Perowskit-Solarzellen haben das Potenzial, den Photovoltaik-Markt zu revolutionieren, sagt Prof. Dr. Ulrich Paetzold, Leiter des Bereichs Next Generation Photovoltaics am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Technologie kann dazu beitragen, die Stromkosten weiter zu senken. Allerdings gibt es noch einige technologische Herausforderungen in Bezug auf die Stabilität des Materials und die Produktion der Technologie im großen Maßstab. Skalierbare Produktionsprozesse müssen die Perowskit-Schicht aufgrund der hohen Durchsätze in der Industrie sehr schnell, sehr homogen und fehlerfrei abscheiden. Letzteres sei eine aktuelle technologische Herausforderung, so der Freiburger Hochschullehrer weiter.

Stand der Forschung

Bei den Tandemzellen liegt der Schwerpunkt der weltweiten Forschung derzeit sicherlich auf der Materialklasse der Perowskite, die mit den richtigen Komponenten sehr effiziente Solarzellen ergeben können. Diese Perowskite bieten eine Kombination positiver Eigenschaften: Die Bandlücke der Perowskite lässt sich über die genaue Zusammensetzung in einem weiten Bereich einstellen, sodass die oben genannten Kriterien für „geeignete Tandempartner“ erfüllt werden können – für verschiedene Tandemkombinationen. So ist es z. B. möglich, Silicium mit der kleinen Bandlücke von 1,12 eV mit einer Perowskit-Topzelle mit einer Bandlücke von ca. 1,7 eV zu einem Tandem zu erweitern, oder auch zwei Perowskite mit unterschiedlichen Bandlücken zu kombinieren; Perowskite absorbieren „ihren“ Teil des Sonnenspektrums sehr effizient, sodass wenige Mikrometer dünne Schichten völlig ausreichend ist. Die Bestandteile der Perowskite sind preiswert und in ausreichender Menge verfügbar. Die genannten hohen Wirkungsgrade werden auch dann erreicht, wenn die Perowskitschichten aus vielen, wenigen 10-100 Nanometer großen Körnern bestehen. Korngrenzen, die bei anderen Materialien wie Silicium die elektronischen Eigenschaften verschlechtern, spielen bei Perowskiten kaum eine Rolle. Deshalb ist es möglich, für die Herstellung der Perowskitschichten sehr kostengünstige Abscheideverfahren einzusetzen, die eben solche „körnigen“ oder „polykristallinen“ Schichten erzeugen. Man muss also nicht mehr, wie bei anderen Materialien, darauf achten, dass die Schichten „perfekt geordnet“ bzw. „einkristallin“ aufwachsen – was nur mit sehr teuren Verfahren möglich ist. Mit den Perowskiten steht somit erstmals ein „Tandempartner“ für Silicium zur Verfügung, mit dem sich nicht nur gute, sondern potenziell auch kostengünstige Tandemzellen realisieren lassen. Die Abscheidung der Perowskite erfolgt bei niedrigen Temperaturen, sodass Perowskitsolarzellen (ohne Silicium) eine sehr kurze Energierücklaufzeit haben. Demgegenüber stehen die Nachteile einer noch nicht ausreichenden Stabilität und die Notwendigkeit der Verwendung von Blei als Bestandteil der (sehr dünnen) Perowskitschichten, bewertet Tandemsolarzellen-Forscher Peibst die Technik.

Die Frage nach seinen Forschungen beantwortet Peibst mit: „Das ISFH positioniert sich in dem sehr kompetitiven Feld der Perowskit- und Perowskit-Silicium-Tandemforschung dahingehend, dass wir unsere langjährige Kompetenz in der Silicium-Technologie und in der Fertigung und dem Testen von Solarmodulen mit neu erworbenem Perowskit-Know-how zu einem kompletten Gesamtpaket kombinieren, das Gesamtsystem „Tandemmodul“ mit allen Komponenten optimieren und gerade an der Schnittstelle der einzelnen Technologien neue Beiträge leisten.“

Ein Institut, an dem Solarforschung betrieben wird, ist das ISFH in Emmerthal. Hier arbeitet auch Professor Peibst - Foto: Institut für Solarenergieforschung GmbH

Ein Institut, an dem Solarforschung betrieben wird, ist das ISFH in Emmerthal. Hier arbeitet auch Professor Peibst - Foto: Institut für Solarenergieforschung GmbH

Stabilität

Beispielsweise erfordert die Verbesserung der Stabilität als zentrale Herausforderung der Perowskite eine optimale Auswahl aller in der Solarzelle enthaltenen Materialien. Dazu gehören neben den Perowskiten selbst auch Kontakt- und Zwischenschichten sowie geeignete skalierbare Herstellungsverfahren und eine optimierte Verkapselung der Module. Auch die Stabilität steht in Wechselwirkung mit der angestrebten Tandemstruktur: Ein Extrembeispiel sind die sehr attraktiven Perowskite oder Perowskit-Tandems, die aber gleich mehrere knifflige Stabilitätsherausforderungen in sich vereinen. Am anderen Ende der Skala stehen 3-Terminal-Perowskit-Silicium-Tandemsolarzellen, zu denen das ISFH mit Partnern bereits viele Beiträge geleistet hat und die mit den derzeit stabilsten Perowskiten kompatibel sind. „Für die industrielle Umsetzung nutzen wir auch unsere Erfahrungen aus dem Siliciumbereich. So arbeiten wir gerade daran, wichtige Schritte der Perowskit-Herstellung in Quarzöfen zu realisieren, die in der Siliciumprozessierung üblich sind und aufgrund der großen Anzahl gleichzeitig prozessierter Wafer einen sehr hohen Durchsatz ermöglichen“, sagt der ISFH-Physiker. Im Tandembetrieb arbeitet das ISFH mit Partnern wie dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), dem Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) und dem amerikanischen National Renewable Energy Laboratory (NREL) zusammen.

Bedeutung der Technologie

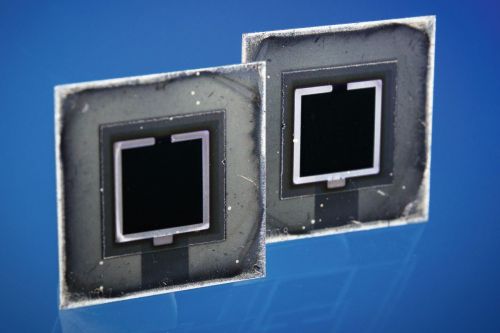

Tandemsolarzellen im Labormaßstab - Foto: Institut für Solarenergieforschung GmbHDie Bedeutung der Tandem-Technologie hat mehrere Dimensionen: Technologisch ist es eine Wette auf die Zukunft, ob die noch bestehenden Herausforderungen gelöst werden können oder sich als fundamentale Roadblocks erweisen. Ein Scheitern der Perowskit-Tandemtechnologie hält Peibst angesichts der enormen Forschungsanstrengungen weltweit für unwahrscheinlich. Ein ermutigendes Beispiel ist die organische Elektronik, die anfangs ebenfalls mit Stabilitätsproblemen zu kämpfen hatte. Heute sind OLEDs (Organische Leuchtdioden) Standard in Displays und Bildschirmen. Ökonomisch hat die Arbeit an der Technologie für die beteiligten Unternehmen vermutlich schon heute indirekte Vorteile: Wer für sich in Anspruch nehmen kann, bei der Entwicklung des nächsten großen Technologiesprungs gut aufgestellt zu sein, kann dies als Argument bei der Kapitalbeschaffung nutzen – auch wenn die Massenproduktion derzeit noch auf Silicium basiert. Aus ökologischer Sicht ist angesichts der sehr hohen Ausbauraten der Photovoltaik gerade der Aspekt der geringen Energierückzahldauer ein großer potenzieller Vorteil der „All-Perovskit“-Tandemtechnologie. Allerdings sind die Arbeitskosten für die Installateure der Solaranlagen auch in Deutschland hoch und müssen durch einen möglichst hohen Energieertrag – u. a. proportional zur Anlagenlebensdauer – kompensiert werden. Insofern ist der Aspekt der geringen Energierückzahldauer eher ein perspektivischer Vorteil, der sich nach ausreichender Verbesserung der Stabilität einstellt.

Tandemsolarzellen im Labormaßstab - Foto: Institut für Solarenergieforschung GmbHDie Bedeutung der Tandem-Technologie hat mehrere Dimensionen: Technologisch ist es eine Wette auf die Zukunft, ob die noch bestehenden Herausforderungen gelöst werden können oder sich als fundamentale Roadblocks erweisen. Ein Scheitern der Perowskit-Tandemtechnologie hält Peibst angesichts der enormen Forschungsanstrengungen weltweit für unwahrscheinlich. Ein ermutigendes Beispiel ist die organische Elektronik, die anfangs ebenfalls mit Stabilitätsproblemen zu kämpfen hatte. Heute sind OLEDs (Organische Leuchtdioden) Standard in Displays und Bildschirmen. Ökonomisch hat die Arbeit an der Technologie für die beteiligten Unternehmen vermutlich schon heute indirekte Vorteile: Wer für sich in Anspruch nehmen kann, bei der Entwicklung des nächsten großen Technologiesprungs gut aufgestellt zu sein, kann dies als Argument bei der Kapitalbeschaffung nutzen – auch wenn die Massenproduktion derzeit noch auf Silicium basiert. Aus ökologischer Sicht ist angesichts der sehr hohen Ausbauraten der Photovoltaik gerade der Aspekt der geringen Energierückzahldauer ein großer potenzieller Vorteil der „All-Perovskit“-Tandemtechnologie. Allerdings sind die Arbeitskosten für die Installateure der Solaranlagen auch in Deutschland hoch und müssen durch einen möglichst hohen Energieertrag – u. a. proportional zur Anlagenlebensdauer – kompensiert werden. Insofern ist der Aspekt der geringen Energierückzahldauer eher ein perspektivischer Vorteil, der sich nach ausreichender Verbesserung der Stabilität einstellt.

Alternativen

Prof. Dr. Dieter Neher und Dr. Felix Lang von der Universität Potsdam gehen einen anderen Weg. Sie verwenden kein Silicium. Silicium absorbiert langwelliges Licht mit einer kleineren Bandlücke im roten Bereich des Spektrums. Da Silicium ein schlechter Absorber ist, benötigen Silicium-Solarzellen dicke Schichten. Die Herstellung des Siliciums ist zudem mit einem hohen Energieaufwand verbunden. Es ist jedoch möglich, Tandem-Solarzellen aus zwei Perowskitschichten herzustellen oder aber auch einen Perowskiten mit einem organischen Halbleiter zu kombinieren. Dadurch verringert sich der CO2-Fußabdruck bei der Herstellung, da für die Herstellung von Silicium Temperaturen um 1000 °C erforderlich sind. Dünnschicht-Dünnschicht Tandems können bei deutlich niedrigeren Temperaturen hergestellt werden. Auf diesem Gebiet arbeiteten die Potsdamer Physiker.

Eine interessante Anwendung sieht der Nachwuchswissenschaftler Lang mit seiner von der Volkswagen-Stiftung geförderten Nachwuchsgruppe in der Raumfahrt. Hier ist das geringe Gewicht dieser hauchdünnen Schichten bei gleichzeitig hoher Effizienz ideal, um Raketenstart-Kosten und -Emissionen zu senken. Auf Folie hergestellt sind sogar große Solar-Felder, die erst im Weltraum auf große Fläche ausgerollt werden, denkbar. Hier steckt die Technologie noch in den Kinderschuhen. So muss für den infrarot absorbierenden Perowskiten mit geringer Bandlücke Zinn verwendet werden. Dieses Element reagiert mit Sauerstoff, ein Problem für die Anwendung auf der Erde. Auch deshalb schlägt der Physiker zunächst Anwendungen im sauerstofffreien Weltraum vor. Alternativ sollen auch organische Schichten die Funktion des Siliciums übernehmen können. Die organische Schicht absorbiert dann rotes und infrarotes Licht, während Perowskit die blau-grünen Anteile absorbiert. Dabei würden die Perowskite die organische Schicht vor unerwünschter UV-Strahlung schützen, während die organische Schicht den feuchtigkeitsempfindlichen Perowskit verkapselt.

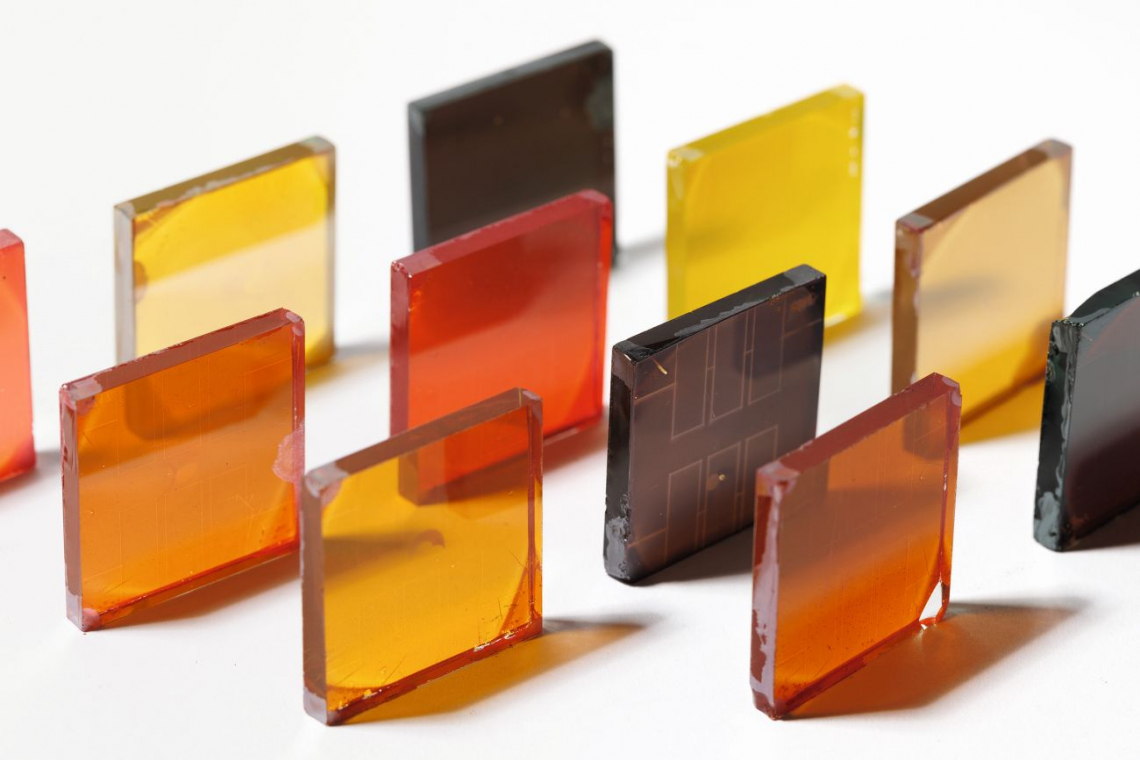

Am HZB haben sich mehrere Labore auf die Herstellung von Perowskit-Materialien spezialisiert und setzen dafür unterschiedliche Verfahren ein - Foto: M. Setzpfandt/HZB

Am HZB haben sich mehrere Labore auf die Herstellung von Perowskit-Materialien spezialisiert und setzen dafür unterschiedliche Verfahren ein - Foto: M. Setzpfandt/HZB

Fazit

Die Forschung auf dem Gebiet der Tandemsolarzellen mit Perowskiten ist in vollem Gange. Die Forschungsanstrengungen sind beträchtlich. Bisher werden aber noch keine Perowskit-Module produziert. Für die Marktreife müssen die Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit sowie die Stabilität der Perowskite weiter verbessert werden. Erst dann kann mit der Produktion begonnen werden.

TiPP

Perowskit-Workshop Baden-Württemberg

Am 2. Oktober 2025 in Stuttgart

Die Zahl der Photovoltaik-Installationen in Deutschland wächst stetig, Siliciumzellen werden aber überwiegend im Ausland produziert. Eine Chance für eine Produktion in Deutschland bieten Perowskit-Solarzellen. Um sie geht es im 4. Perowskit-Workshop Baden-Württemberg. Veranstalter sind das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Institut für Photovoltaik (ipv) der Universität Stuttgart sowie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).