Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Forscher des Lawrence Livermore National Laboratory (Kalifornien, USA) mit einem neuartigen 3D-Druckverfahren, das empfindliche Elektronik sowohl vor mechanischen Schäden schützt als auch vor Schäden, die durch elektromagnetische Strahlung und elektrostatische Entladungen entstehen. Realisiert wird dies durch den Einbau einwandiger Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) in 3D-druckbare Siloxan-Elastomere zur Ladungsableitung wie auch zur Festigkeitserhöhung.

Der Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) ist in der Chemie- und Elektronikindustrie ein wichtiges Anliegen. In der Elektronik führt ESD häufig zu Ausfällen integrierter Schaltkreise aufgrund schneller Spannungs- und Stromstöße von geladenen Objekten wie menschlichen Fingern oder Werkzeugen. Ein zwölfköpfiges Wissenschaftlerteam um Jeremy Armas des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL, Abb. 2) befasste sich erfolgreich mit diesem Problem. Die Forschergruppe berichtete darüber in der Zeitschrift Applications of Polymer, Composite, and Coating Materials vom 3. September 2024 [1, 2]. Titel des Berichtes: Electrostatic Dissipation in 3D-Printable Silicone.

Abb. 2: Teil des Lawrence Livermore National Laboratory im sonnigen Kalifornien

Abb. 2: Teil des Lawrence Livermore National Laboratory im sonnigen Kalifornien

Ausgangsbasis 3D-Druck

Der 3D-Druck ist ein schnell wachsendes Fertigungsverfahren, das die Herstellung von zellulären Schäumen mit anpassbaren Porenarchitekturen ermöglicht. So lassen sich druckmechanische Eigenschaften erreichen, die so angepasst werden können, dass die bleibende Verformung durch gleichmäßige Verteilung der Spannung in der gedruckten Architektur minimiert wird. Neben der präzisen Realisierung der Druckarchitektur ist der 3D-Druck auch für kundenspezifische Harze geeignet, die so abgestimmt werden können, dass die intrinsischen Eigenschaften des Materials (Eigenschaften, die sich nicht je nach vorhandener Materialmenge ändern) präzise gesteuert werden.

Innerhalb der Bandbreite der 3D-Drucktechniken kann Direct Ink Writing (Tintenstrahldruck, DIW) zum Drucken vieler Materialklassen, einschließlich Silikonharzen, verwendet werden. DIW ist ein Extrusionsverfahren, bei dem eine Paste mit kontrollierten rheologischen Eigenschaften (Elastizität, Plastizität und Viskosität) Schicht für Schicht aufgetragen wird, um dreidimensionale Strukturen aufzubauen.

Realisierung der 3D-Schutzverpackung

In der Arbeit der Forscher waren Silikonharze (Siloxan) aufgrund ihrer geringen Flüchtigkeit, guten Elastizität, breiten thermischen Stabilität und mehr von Interesse. Sie wurden international mittels des DIW bereits in großer Zahl erfolgreich verarbeitet und in Wearable-Technologien, Softrobotik und anderen Strukturbauteilen eingesetzt.

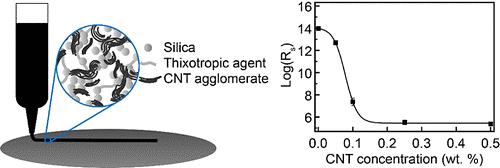

Um eine ESD-Schutzverpackung mit DIW zu drucken, führte das Forschungsteam Mischstudien durch. Ziel war, eine solche Silikonharzformulierung zu entwickeln, die Kohlenstoffnanoröhren (CNT)-Konzentrate und rheologische Modifikatoren (Verdickungsmittel) enthält, die nicht nur die Bedruckbarkeit, sondern auch die für ESD erforderliche Leitfähigkeit erreichen können. CNTs sind gut leitfähige Additive, die zur Kontrolle des Aufbaus statischer Elektrizität verwendet werden, während rheologische Modifikatoren den 3D-Druck von Strukturen mit maßgeschneiderten Porositäten bei hohen Auflösungen ermöglichen.

Der Schwerpunkt der Charakterisierung des Komposits lag darauf, wie die rheologischen und mechanischen Eigenschaften des Siloxans bei verschiedenen CNT-Belastungsniveaus beeinflusst werden. Auch die elektrischen Eigenschaften wurden charakterisiert, um Materialien mit effektiver elektrostatischer Ableitung zu entwickeln. Es konnte gezeigt werden, dass geringe Beladungen (<1 Gew.-%) von CNTs ausreichend in Silikonharze dispergiert werden können, um sie dann noch gut 3D-drucken zu können. Das resultierende Material zeigt eine signifikante Verbesserung der elektrostatischen Ableitung durch die Verringerung des elektrischen Widerstands mit minimalen Auswirkungen auf seine mechanischen Eigenschaften (Abb. 3).

Abb. 3: Zusammenhang zwischen elektrischem Widerstand und CNT-Konzentration bei den Versuchen

Abb. 3: Zusammenhang zwischen elektrischem Widerstand und CNT-Konzentration bei den Versuchen

Abb. 4: Ein 3D-bedruckter Verbundwerkstoff bei elektrostatischer Entladung, der einen elektrischen Schlag absorbiertMit dem speziell formulierten Harz druckten die Forscher die ESD-Struktur direkt auf eine Leiterplatte. Die aufgebrachte Struktur bietet, wie getestet, nicht nur elektrischen Schutz für empfindliche Schaltkreise, sondern fungiert auch als mechanisches Polster, was durch Schlagen auf die Leiterplatte mit einem Hammer erfolgreich getestet wurde (Abb. 4 und Abb. 1 eingangs des Artikels).

Abb. 4: Ein 3D-bedruckter Verbundwerkstoff bei elektrostatischer Entladung, der einen elektrischen Schlag absorbiertMit dem speziell formulierten Harz druckten die Forscher die ESD-Struktur direkt auf eine Leiterplatte. Die aufgebrachte Struktur bietet, wie getestet, nicht nur elektrischen Schutz für empfindliche Schaltkreise, sondern fungiert auch als mechanisches Polster, was durch Schlagen auf die Leiterplatte mit einem Hammer erfolgreich getestet wurde (Abb. 4 und Abb. 1 eingangs des Artikels).

Unter [2] sind Zusatzinformationen in Form kurzer Videos zu den durchgeführten Versuchen aufrufbar:

- Visualisierung eines elektrischen Schlags

- Kompression der gedruckten Struktur

- Messung der elektrostatischen Ableitungseigenschaften

- Aufprall einer gedruckten Struktur mit hoher Aufprallkraft

Das Team merkte zwar an, dass weitere Arbeiten die Optimierung der Lösung zum Ziel haben, aber die gedruckte und danach getestete Struktur funktioniert immer noch wie beabsichtigt. Diese Packaging-Möglichkeiten können sich für Spezialgeräte als nützlich erweisen, wie sie z. B. in medizinischen, robotischen und anderen Anwendungen eingesetzt werden.

Die besondere Stellung des Lawrence Livermore National Laboratory

Das LLNL nimmt in den USA eine führende Position bezüglich der Erforschung von Materialien für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen ein. Schaut man sich die Mission wie auch die Hauptarbeitsfelder des Laboratory an, wird klar, warum auch solche Arbeiten wie die in diesem Beitrag vorgestellten Forschungen durchgeführt werden – also Schutz vor mechanischen Belastungen, elektromagnetischer Strahlung sowie elektrostatischen Entladungen.

In der Mission der Forschungseinrichtung heißt es:

Seit mehr als 70 Jahren setzt das Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) Wissenschaft und Technologie (W&T) ein, um die Welt sicherer zu machen. Unter Berücksichtigung wichtiger, missionsorientierter Verpflichtungen setzt es modernste Wissenschaft und Technologie ein, um Durchbrüche in den Bereichen nukleare Abschreckung, Terrorismusbekämpfung, Verteidigung und Nachrichtendienste sowie Energie- und Umweltsicherheit zu erzielen.

Die Hauptarbeitsbereiche des LLNL umfassen

- Computing

- Engineering

- Global Security

- National Ignition Facility and Photon Science

- Operations and Business

- Physical and Life Sciences

- Strengthening National Security

Die in diesem Beitrag vorgestellten Forschungsergebnisse könnten also im Rahmen der Arbeitsschwerpunkte durchgeführt worden sein, die verschiedene Sicherheitsaspekte für Elektronik zum Inhalt haben, die unter extrem harschen Bedingungen sicher funktionieren muss, so in Militärelektronik, Kernreaktoren und Raumfahrt.

Weitere Arbeiten des LLNL

Schaut man sich die News des LLNL von 2024 und auch 2025 an, gibt es in relativ dichtem zeitlichen Abstand Meldungen zu neuen Forschungsvorhaben bzw. -ergebnissen in den Materialwissenschaften. Die 3D-Drucktechniken nehmen einen vorderen Platz ein.

Beispiele:

- LLNL researchers explore future of responsive 3D-architected materials (Erforschung der Zukunft reaktionsfähiger 3D-Architektur-Materialien, 12.2.25)

- Identifying material properties for more efficient solid-state batteries (Identifizierung von Materialeigenschaften für effizientere Feststoffbatterien, 30.1.25)

- Fast-curing silicone ink opens new doors in 3D printing (Schnellhärtende Silikontinte öffnet neue Türen im 3D-Druck, 2.12.24)

- New technique enhances absorptivity of powders for metal 3D printing (Neue Technik verbessert die Saugfähigkeit von Pulvern für den 3D-Metalldruck, 8.10.24)

- New insights into metals under extreme conditions (Neue Erkenntnisse über Metalle unter extremen Bedingungen, 17.9.24)

- LLNL looks to revolutionize 3D printing through microwave technology (LLNL will den 3D-Druck durch Mikrowellentechnologie revolutionieren, 4.9.24)

- LLNL researchers develop framework for databasing properties of crystal defects (Rahmenwerk zur Datenbankerstellung für Eigenschaften von Kristalldefekten, 23.5.24)

- Concentrating on rare-earth elements (Konzentration auf Seltene Erden, 21.3.24)

Die zitierten News-Beispiele betreffen zwar nicht in jedem Fall direkt die Elektronikfertigung, doch können auch Forschungsergebnisse aus artverwandten Anwendungsgebieten positiven Einfluss auf die Weiterentwicklung der 3D-Printtechnologie für die Elektronikindustrie haben.

Referenzen

[1] www.llnl.gov/ (Abruf: 12.11.2024).

[2] pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.4c09455 (Abruf: 12.11.2024).