In Zeiten großer Herausforderungen und Unsicherheiten in der Bauwirtschaft zeigte sich die BAU – Weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme – als Hoffnungsträger der Branche. Trotz Verkürzung um einen Messetag informierten sich deutlich über 180.000 Besucherinnen und Besucher Mitte Januar 2025 über Neuheiten und Trends. Wichtig für die Bauwirtschaft ist auch die Solarenergie, insbesondere innovative Technologien wie Perowskit-Solarzellen.

Der Bau- und Gebäudesektor steht vor großen Herausforderungen: Klimawandel, steigende Energiepreise und strengere Regulierungen erfordern nachhaltige Lösungen, um den Energiebedarf von Gebäuden zu senken und die CO2-Bilanz zu verbessern. Perowskit-Solarzellen bieten großes Potenzial für gebäudeintegrierte Photovoltaik, da sie flexibel, leicht und kostengünstig herzustellen sind und mit enormen Effizienzfortschritten in den letzten Jahren beeindrucken.

Fraunhofer auf der BAU

Unter dem Motto „ZukunftsMissionBau – sicher. nachhaltig. bezahlbar“ präsentierte die Fraunhofer-Allianz Bau im Rahmen ihrer Sonderschau Innovationen zu den drei wichtigen Transformationsbereichen des Bauens: Nachhaltigkeit, Produktivität und Resilienz. Die Exponate waren in und um einen zweigeschossigen „Innovation Cube“ zu sehen. Dieser symbolisierte ein Gebäude und diente zur Demonstration aktueller intelligenter Lösungen von der Gebäudehülle bis zum Innenraum. Vorgestellt wurden u. a. mögliche Anwendungen von Dünnschichttechnologien im Bau- und Gebäudesektor sowie innovative Technologien der Solarzellenentwicklung auf Basis von Perowskit- und OPV-Technologien. Weitere Themen waren die Schadstoffentfernung aus Holzkonstruktionen mit Hilfe von Plasmaverfahren und umweltfreundliche Zementformulierungen. Abb. 1: Flexible Perowskit-Solarzellen-Teststruktur (Foto: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd)

Abb. 1: Flexible Perowskit-Solarzellen-Teststruktur (Foto: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd)

Im Modellhaus präsentierte z. B. das Fraunhofer FEP folgende Themen:

- Low-E-Beschichtungen

- Thermochrome Beschichtungen

- Antibakterielle Beschichtungen und Oberflächen

- Antireflektive Beschichtungen für Glasanwendungen

- Beschichtungen von ultradünnem, flexiblem Glas

- Barriereschichten für Solaranwendungen

- 3D-Beschichtungen für Röhrenkollektoren und Zeolithwärmespeicher

- Strukturierungsprozesse für Design-PV-Anwendungen

- Herstellung nachhaltiger Baumaterialien durch biogene Kalksynthese

- Glasmodule mit antireflektiver Beschichtung

- Rekonstruktion historischer Spiegel durch quecksilberfreie Dünnschichten

- Innovative Schichtsysteme für nachhaltige Photovoltaik-Lösungen im Gebäudesektor

Das Fraunhofer FEP leistet wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung von Technologien in Sheet-to-Sheet- und Rolle-zu-Rolle-Verfahren. Flexible organische Solarzellen bieten großes Potenzial zur Gebäudeintegration. Im Rahmen der zwei EU-geförderten Projekte „Pearl“ und „Booster“ arbeiten die Forschenden an neuen Materialien und Beschichtungstechnologien, um Komponenten für nachhaltige, langlebige Solarlösungen für den Bau- und Gebäudesektor zu entwickeln (Abb. 1).

Pearl – Flexible Perowskit-Solarzellen für nachhaltige Energie

Im Rahmen des EU-geförderten Projekts „Pearl“ entwickelt das Fraunhofer FEP gemeinsam mit internationalen Partnern flexible Perowskit-Solarzellen der nächsten Generation. Die Forschenden in Dresden wollen dazu in den nächsten Jahren eine Kombination aus Permeationsbarriere und einer transparenten Elektrodenschicht entwickeln. Solche Schichten gibt es bereits. Im Projekt sollen nun beide Produkte zusammengeführt werden, um zum einen Folienmaterial und zum anderen einen Prozessschritt einzusparen. Die Herausforderung besteht darin, die Eigenschaften beider Komponenten – Barriere und Elektrode – so zu kombinieren, dass sie sich gegenseitig nicht beeinträchtigen. Erste Ergebnisse wurden bereits auf der In-line Vakuumbeschichtungsanlage coFlex zur Beschichtung im Rolle-zu-Rolle-Verfahren erzielt.

Booster – Organische Photovoltaik für den Gebäudesektor

Im EU-geförderten Projekt „Booster“ liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung von organischen Photovoltaikmodulen (OPV), die insbesondere für Gebäudeanwendungen wie gebäudeintegrierte Photovoltaik geeignet sind. Sie haben ein geringes Gewicht und sind sehr flexibel einsetzbar, was sie für den Einsatz an Gebäuden, insbesondere auch auf gewölbten Oberflächen und in vertikaler Richtung, prädestiniert. Das Fraunhofer FEP entwickelt im Rahmen des Projekts eine hochtransparente und langlebige Frontseitenverkapselungsfolie (Frontsheet), die die OPV-Module vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützt.

Konkret wollen die Forscher ein Foliensubstrat entwickeln, das nicht nur besseren Schutz vor Umweltbelastungen durch eine Barriereschicht bietet, sondern auch die Transparenz steigert. Darüber hinaus fokussieren sich die Projektpartner in „Booster“ darauf, ein Produktionskonzept für die OPV-Module zu erarbeiten, das eine effiziente Beschichtung zu geringen Kosten ermöglicht. Dazu wird eine Rolle-zu-Rolle-Fertigungslinie optimiert und an der Skalierung aller Materialien und Prozesse für eine solche Fertigung gearbeitet. Nach Projektende soll ein OPV-Modul inklusive der Prozesstechnologien zur Verfügung stehen, das von künftigen Herstellern flexibler Solarzellen oder anderer opto-elektronischer Bauelemente genutzt und dahingehend transferiert werden kann.

Schadstoffe aus Holzkonstruktionen entfernen

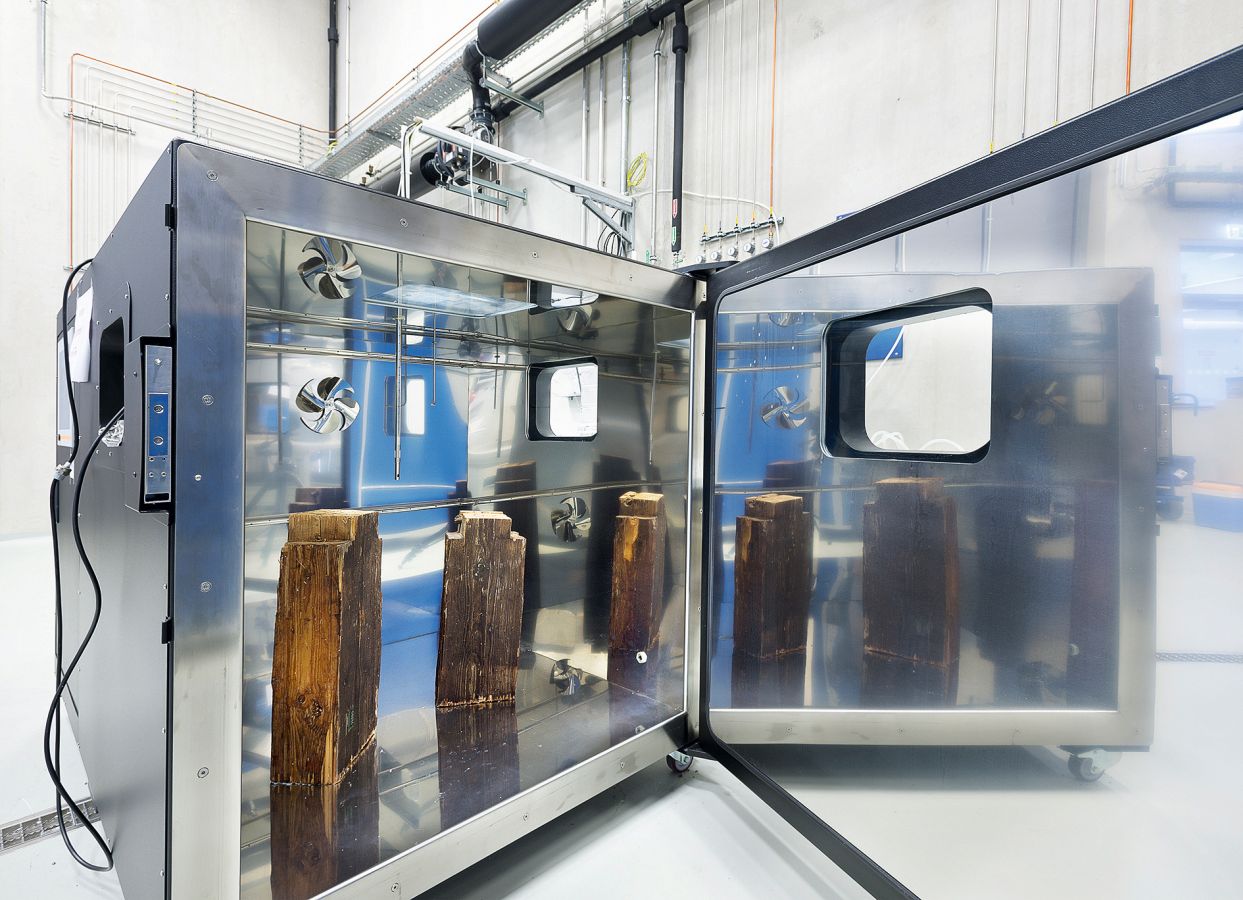

In Deutschland gibt es etwa drei Millionen Gebäude, die mit den giftigen Holzschutzmitteln Lindan und Pentachlorphenol (PCP) belastet sind. Noch heute geht eine Gesundheitsgefahr von kontaminierten Holzbalken, Holzverkleidungen und Dachstühlen aus. Besonders betroffen sind historische Bauten und Altbauten. Bisherige Maßnahmen zur Minimierung der Schadstoffbelastung sind weder nachhaltig noch kostengünstig. Im Projekt CycloPlasma entwickeln Forschende des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP ein neuartiges Verfahren, das die noch vorhandenen Schadstoffe rückstandsfrei, nachhaltig und gesundheitlich unbedenklich entfernen soll, sowohl in der Luft als auch in den kontaminierten Holzkonstruktionen. Dabei wird ein innovatives Adsorbermaterial mit der Plasmatechnologie kombiniert (Abb. 2).

Abb. 2: Holzschutzmittelbelastete Hölzer in einer 1-m3-Emissionsprüfkammer (Foto: Fraunhofer IBP / Bernd Müller)

Abb. 2: Holzschutzmittelbelastete Hölzer in einer 1-m3-Emissionsprüfkammer (Foto: Fraunhofer IBP / Bernd Müller)

Als Adsorbermaterial, das wie eine Lasur auf das Holz aufgestrichen wird, verwenden die Forschenden Cyclodextrine (CD). Sie umschließen das Lindan und PCP in einem Hohlraum und kapseln es komplett ein. Die farblose Textur verändert die Holzstruktur nicht, löst keine Schimmelbildung aus, ist ungiftig, farblos, biologisch abbaubar und abwaschbar. Die überschüssigen Schadstoffe werden in die Innenraumluft abgegeben und ein Plasmagerät, das sich z. B. an der Decke anbringen lässt, saugt die schädlichen Stoffe auf und baut sie chemisch ab. Elektroden erzeugen ein Plasmagas, durch das der Luftstrom mit den Schadstoffen durchgezogen wird. Zusätzlich verhindern Aktivkohlefilter, dass gasförmige Abbauprodukte aus dem Gerät entweichen können. Derzeit findet die praktische Erprobung der Technologie mit umfangreicher Messtechnik im kontaminierten Dachgeschoss der historischen Thürlmühle statt, die sich auf dem Gelände des Projektpartners Freilichtmuseum Glentleiten befindet.

Umweltfreundliche Zementformulierungen

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach klimaneutralen Baustoffen wird auch im Bausektor nach neuen Herstellungsverfahren gesucht. Am Fraunhofer FEP wird an innovativen Elektronenstrahl-unterstützten Prozessen zur gesteigerten biogenen Kalksynthese mittels fototropher Mikroorganismen geforscht, um die Dekarbonisierung der Zementindustrie zu unterstützen. Dadurch kann zukünftig der CO2-Fußabdruck von Zementformulierungen weiter reduziert und fossiler Kalkstein als primäre Ressource Schritt für Schritt ersetzt werden (Abb. 3).

Abb. 3: Reamode-Versuchsanlage zur Modifizierung von organischen Materialien mit beschleunigten Elektronen (Foto: Fraunhofer FEP, Finn Hoyer)

Abb. 3: Reamode-Versuchsanlage zur Modifizierung von organischen Materialien mit beschleunigten Elektronen (Foto: Fraunhofer FEP, Finn Hoyer)

Die Zementindustrie ist ein bedeutender Verursacher von Treibhausgasemissionen. Zur Entwicklung von CO2-reduzierten Zementen laufen daher am Fraunhofer FEP Forschungsarbeiten zur biogenen Materialentwicklung von sekundärem Kalkstein mithilfe fototropher Mikroorganismen unter CO2-Verbrauch. Diese sind in der Lage, durch Fotosynthese Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu fixieren und umzuwandeln. Forschungsschwerpunkt ist, den seit Milliarden Jahren in der Natur bestehenden Prozess der mikrobiologischen Kalksteinbildung großtechnisch umzusetzen. Die biogene Kalksteinsynthese, basierend auf dem mikrobiellen Biomineralisierungsprozess, wird unterstützt durch das biostimulierende Potenzial von Ionenstrahlverfahren. Niederenergetische, nicht-thermische Elektronenstrahlprozesse beeinflussen die Stoffwechselvorgänge von fototrophen Mikroorganismen, wodurch die biogene Kalksteinsynthese in ihrer Effektivität und Wirtschaftlichkeit gesteigert werden kann.