Durch Metaoberflächen lassen sich optische Funktionen direkt auf strukturierten Flächen umsetzen. Aktuelle Entwicklungen am Fraunhofer IOF, KIT, der LMU und Fraunhofer ENAS zeigen Lösungen für fokussierende, spektral selektive und schaltbare Metaoptiken. Diese lassen sich prozesstauglich herstellen und in Sensorik, Mikrospektroskopie, AR-Komponenten und industrielle Bildverarbeitung integrieren. Auch flexible Substrate und photonische Systeme werden berücksichtigt.

Metasurfaces allow optical functions to be implemented directly on structured surfaces. Recent advances at Fraunhofer IOF, KIT, LMU and Fraunhofer ENAS present scalable solutions for focusing, spectral selection and tunable optics. These can be integrated into sensors, microspectroscopy, AR components and machine vision systems, including flexible substrates and photonic architectures.

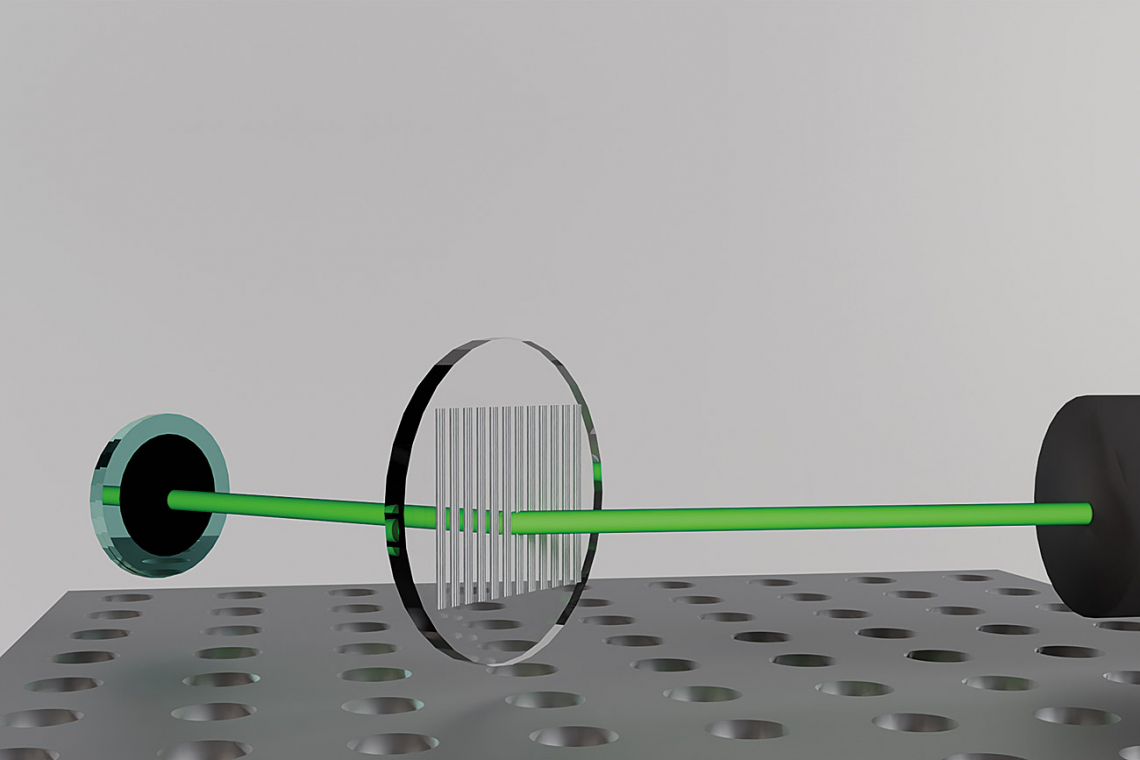

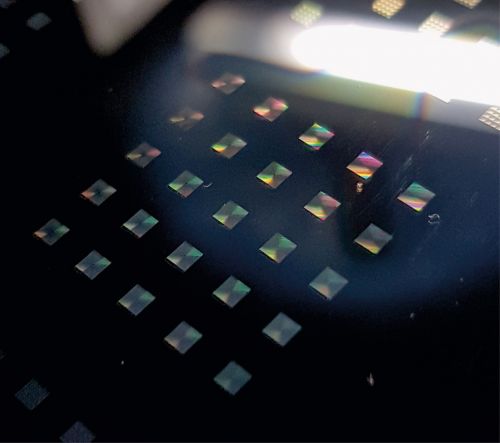

Am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF wurde 2023 ein Herstellungsverfahren vorgestellt, das die Fertigung optischer Metaoberflächen im großflächigen Format erstmals ermöglicht. Statt klassischer Linsen oder Prismen wird dabei eine ultraflache, mikrostrukturierte Fläche genutzt, um Licht gezielt zu fokussieren oder zu streuen. Die Technologie basiert auf einer modifizierten Elektronenstrahllithografie, bei der strukturierte Gitterelemente nicht mehr einzeln, sondern blockweise aufgebracht werden. Auf diese Weise entstand eine Metaoberfläche mit einem Durchmesser von knapp 30 cm – ein Format, das sich für industrielle Optikkomponenten und weltraumgestützte Spektroskopiesysteme eignet [1].

Seitdem wird die Technologie kontinuierlich weiterentwickelt. Sie ist Bestandteil mehrerer neu gestarteter Förderprojekte, die auf die Größenskalierung mikrostrukturierter Gitter für die Laserfusionsforschung abzielen. Darüber hinaus kommt das Verfahren in der Raumfahrtmission CO2M der Europäischen Weltraumorganisation ESA zum Einsatz. Für diese wurde ein Disperserelement bestehend aus zwei Prismen und einem Gitter am Fraunhofer IOF entwickelt und gefertigt. Das Gitter selbst basiert auf der gleichen Metaoberflächentechnologie und dient in diesem Kontext der hochauflösenden spektralen Zerlegung von CO2-Messdaten in der Erdatmosphäre [2].

Die Verbindung aus großflächiger Strukturierung, weltraumtauglicher Robustheit und anwendungsspezifischer Optikfunktion unterstreicht das Potenzial der Metaoberflächenfertigung auch für industrielle Anwendungen in spektralen Analysegeräten, Laserstrahlformung und präziser Lichtverteilung auf Modul- oder Systemebene.

Das sind die Vorteile von Metaoberflächen

Metaoberflächen bieten die Möglichkeit, optische Funktionen auf flachen, strukturierten Oberflächen zu integrieren. Für Unternehmen aus der Elektronik, Optoelektronik und Sensorsystemtechnik entstehen daraus neue Optionen zur Miniaturisierung und Funktionsbündelung, insbesondere bei Systemen mit begrenztem Bauraum. Anders als klassische Optiken basieren Metaoberflächen nicht auf Volumengeometrie, sondern auf einer gezielten Anordnung von Strukturelementen im Subwellenlängenbereich. Damit lassen sich Phase, Polarisation und Amplitude von Licht ortsselektiv steuern, mit direktem Anschluss an gängige Fertigungsprozesse der Halbleitertechnik.

Aktuelle Arbeiten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) zeigen, dass Metaoberflächen inzwischen nicht nur für die Grundlagenforschung, sondern gezielt für industrielle Anforderungen entwickelt werden. Die vorgestellten Konzepte lassen sich prozesstechnisch skalieren und sind für optische Baugruppen, Sensorsysteme und modulare optoelektronische Komponenten relevant.

Meta-Beugungsgitter mit erhöhter Effizienz bei steilem Einfall

Auf der Hannover Messe 2025 präsentierte das KIT ein Meta-Beugungsgitter, das speziell für Anwendungen mit hohem Einfallswinkel entwickelt wurde [3]. Herkömmliche Beugungsgitter verlieren bei zunehmendem Winkel stark an Effizienz. Die am KIT entwickelte strukturierte Oberfläche zeigt in dieser Situation eine vierfach höhere Effizienz. Die Struktur basiert auf sogenannten Metaatomen, die mit Lithografie- und Ätzprozessen aus der Halbleiterfertigung erzeugt werden. Damit ist die Herstellung auch für Serienanwendungen grundsätzlich umsetzbar. Das Bauteil eignet sich für Spektroskopie, laserbasierte Anwendungen, AR-Displays und optische Prüfsysteme. Aufgrund seiner planaren Bauweise kann es in bestehende Baugruppen integriert werden [4].

Elektrisch schaltbare Metaeinheiten mit Polyanilin

Die LMU München arbeitet an Metaoberflächen mit aktiver elektrischer Steuerbarkeit. In einem der vorgestellten Konzepte wurden sogenannte Bound States in the Continuum (BIC) durch Integration des elektrochromen Polymers Polyanilin (PANI) schaltbar gemacht. Die Permittivitätsänderung innerhalb der Metaeinheit erlaubt eine millisekundenschnelle Modulation der Resonanz. Die Ansteuerung erfolgt über Spannung, die optische Antwort bleibt ortsfest in der Struktur kodiert [4]. Diese Technologie kann dort eingesetzt werden, wo variable spektrale Filter, optische Modulatoren oder adaptive Sensorsysteme benötigt werden, zum Beispiel in kompakten oder integrierten Bauformen.

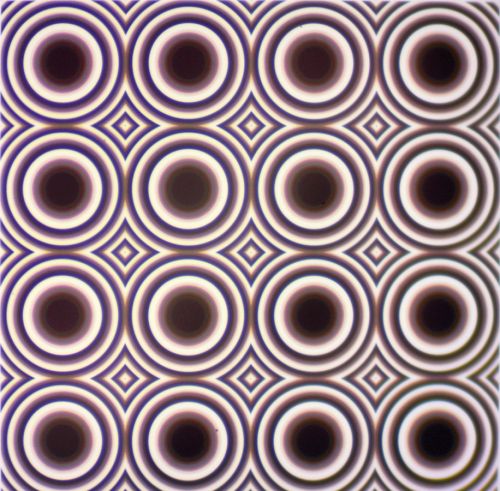

Gradientenstrukturen mit ortsselektiver Resonanzsteuerung

Ein weiterer Ansatz der LMU nutzt sogenannte Dual-Gradient-Metaoberflächen. Diese kombinieren eine kontinuierliche Variation der spektralen Position mit einer gleichzeitigen Modulation des Qualitätsfaktors (Q-Faktor). Die resultierende Fläche enthält eine Vielzahl unterschiedlich gekoppelter Resonanzen auf engem Raum. Das ist für biochemische Spektroskopie, ortsselektive Sensorik und optische Analysesysteme mit strukturierter Ansprechverteilung relevant. Die Gradientenstruktur erlaubt eine direkte räumliche Zuordnung von Resonanzparametern auf der Oberfläche und eignet sich daher auch für optische Codierung oder multispektrale Filterfunktionen auf Substratniveau.

Thermisch steuerbare Resonanzen mit Vanadiumdioxid

Neben elektrisch schaltbaren Materialien wurde an der LMU auch Vanadiumdioxid (VO2) als funktionales Element untersucht. Dieses Material durchläuft bei Erhitzung einen Phasenübergang vom dielektrischen in den metallischen Zustand. Durch gezielte Integration in Metaeinheiten lassen sich über diesen Mechanismus optische Verluste beeinflussen und definierte Dämpfungskanäle erzeugen.

Die Struktur erlaubt eine thermische Steuerung der Resonanzintensität und ist insbesondere für laseroptische Systeme oder temperatursensitive optische Schaltelemente vorgesehen [5].

Geometrieoptimierung durch SNOM-Messung

Ein weiterer Aspekt betrifft die Einflussfaktoren auf die Resonanzqualität von Metaoberflächen. Mithilfe von Nahfeldmikroskopie (Scanning Near-field Optical Microscopy, SNOM) konnte an der LMU der Einfluss von Randbereichen, Defektdichten und Flächenausdehnung quantifiziert werden. Die daraus abgeleiteten Designregeln helfen dabei, strukturierte Flächen auch bei größeren Formaten mit stabiler Resonanzqualität herzustellen, eine Voraussetzung für reproduzierbare Eigenschaften in der Fertigung.

Virtuelle Metastrukturen durch Laserinterferenz

Ein experimenteller Ansatz, der sich ebenfalls in den Arbeiten der LMU findet, verzichtet vollständig auf feste Nanostrukturen. Stattdessen werden durch Interferenz ultrakurzer Laserpulse zeitlich begrenzte Modulationen des Brechungsindex erzeugt. Diese wirken im Nahfeld wie eine virtuelle Metaoberfläche. Die Resonanzparameter lassen sich im Pikosekundenbereich zeitlich ansteuern. Anwendungen liegen in der ultrakurzzeitgesteuerten Lichtmodulation, etwa bei optischen Gate-Systemen oder in der selektiven Nahfeldverstärkung [4].

Steuerung mehrerer Lichtparameter in einer Fläche

Ein Grundprinzip aller genannten Entwicklungen ist die Möglichkeit zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer Lichtparameter, Phase, Polarisation und Intensität – über eine einzige, strukturierte Fläche. Während klassische Optiksysteme dafür mehrere Komponenten benötigen, können Metaoberflächen diese Funktionen kombinieren. Dies reduziert die Anzahl optischer Elemente und vereinfacht die Baugruppenstruktur, ein Vorteil bei Geräten mit begrenztem Bauraum oder bei Anwendungen mit bewegungsloser Lichtsteuerung.

Metaflächen für zukünftige mikrophotonische Integration

Über den klassischen Einsatzbereich optischer Systeme hinaus rücken Metaoberflächen zunehmend in den Fokus, wenn es um die Integration lichtsteuernder Funktionen in mikro- und nanoskalige Systemarchitekturen geht. Besonders im Kontext der Quantentechnologien und integrierten Mikrophotonik erhalten Metaflächen neue Bedeutung. Das Fraunhofer ENAS arbeitet an Verfahren zur Entwicklung sogenannter Metalinsen und Metagitter, die als optische Schnittstellen in photonische Bauelemente eingebettet werden. Ziel ist es, ultrakompakte Optikfunktionen direkt mit MEMS, NEMS oder integrierten Quantenschaltungen zu kombinieren. Dazu werden Plasmonik, photonische Kristalle und elektrisch steuerbare Materialien kombiniert, um fokussierende, polarisationsselektive oder wellenlängendiskriminierende Eigenschaften auf Chipgröße zu realisieren. Die Integration erfolgt dabei nicht nur auf planaren Siliciumsubstraten, sondern auch auf flexiblen oder gewölbten Trägern.[6]

Für Entwickler optischer Sensorik, miniaturisierter Kamerasysteme oder verteilter optischer Messsysteme ergibt sich daraus eine neue Klasse ultraflacher Optiklösungen, die sich direkt in elektronische oder mechanische Funktionsträger einbetten lassen, ohne externe Baugruppen, Linsenfassungen oder aufwendige Strahlführung. Perspektivisch lassen sich so auch photonische Schnittstellen für Quantenlichtquellen, photonische Filter oder Spektroskopieelemente auf Bauteilebene realisieren, etwa in Form von Chip-integrierten Metasurface Linsen oder planar integrierten Dispersionssystemen.

Für Unternehmen aus den Bereichen Sensorsystemtechnik, Baugruppenfertigung, Embedded-Optik oder industrielle Bildverarbeitung lassen sich aus den beschriebenen Entwicklungen konkrete neue Anwendungsfelder ableiten. In der Umgebung optischer Prüfprozesse können Metasurface-basierte Filterstrukturen als selektive Frontoptik zur materialspezifischen Detektion dienen, zum Beispiel in Kombination mit Hyperspektralsensoren oder bei inlinefähigen Farbkennzeichnungen. In MEMS-basierten Mikrospektrometern lassen sich Metaoberflächen nutzen, um ortsselektiv optische Parameter zu modulieren, was den Aufbau von Mehrkanalsystemen auf einer Chipfläche erlaubt. Auch in optischen Messsystemen mit kleinem Strahlengang, etwa in Füllstands- oder Partikelgrößenanalysesystemen, bieten Metagitterlösungen eine platzsparende Alternative zu klassischen Optikbaugruppen.

Ein weiteres Zukunftsfeld liegt in der kombinierten Nutzung mit elektronischen Steuereinheiten. Metaoberflächen mit elektrooptischer oder thermisch aktivierbarer Funktionalität lassen sich in dynamisch steuerbare Module integrieren, bei denen je nach Anwendungssituation Fokus, Filterverhalten oder Polarisation aktiv angepasst werden. In Kombination mit KI-basierter Bildanalyse lassen sich daraus adaptive optische Frontends für industrielle Bildverarbeitungssysteme entwickeln, die kontextabhängig reagieren, wie bei wechselnden Materialien, Beleuchtungsbedingungen oder Messaufgaben.

Referenzen

[1] www.iof.fraunhofer.de/de/presse-medien/pressemitteilungen/2023/metaoberflaeche-statt-linse.html (Abruf: 16.05.2025).

[2] www.iof.fraunhofer.de/de/presse-medien/pressemitteilungen/2024/ESA-Mission-CO2M-Disperser-ausgeliefert.html (Abruf: 16.05.2025).

[3] www.hannovermesse.de/apollo/hannover_messe_2025/obs/Binary/A1408616/Datenblatt_optische_Metaoberfl%C3%A4che_DE.pdf (Abruf: 16.05.2025).

[4] www.kit.edu/kit/pi_2025_031_metaoptiken-ersetzen-herkoemmliche-linsen.php (Abruf: 16.05.2025).

[5] www.physik.lmu.de/functionalnano/en/our-research/metasurface-development/ (Abruf: 16.05.2025).

[6] www.enas.fraunhofer.de/de/Business_Units/Uebergreifende_Themen/quantentechnologien/metalinsen-und-metaflaechen-fuer-die-integrierbare-mikrooptik.html (Abruf: 16.05.2025).