Der ökologische Vorteil von generalüberholten Elektronikartikeln gegenüber Neugeräten konnte bisher nur anhand von groben Durchschnittswerten oder vereinzelt für ausgewählte Produkte ermittelt werden. refurbed beauftragte daher Fraunhofer Austria, ein Rechenmodell zu entwickeln, das es ermöglicht, ökologische Kennzahlen für generalüberholte Geräte auf Produktebene zu ermitteln. Dieses Modell ist nach ISO 14040/44 verifiziert und wird hier präsentiert.

The ecological advantage of refurbished electronic products compared to new devices could previously only be determined based on rough average values or in isolated cases for specific products. refurbed therefore commissioned Fraunhofer Austria to develop a calculation model that makes it possible to determine ecological key figures for refurbished devices at product level. The model, which has been verified in accordance with ISO 14040/44, is presented here.

Eine immer größere Anzahl von Menschen möchte mit ihren Kaufentscheidungen das Klima schützen und den Impact auf unser Klima zumindest möglichst gering halten. Oft fehlt jedoch abgesichertes Wissen zu den zur Verfügung stehenden Kaufentscheidungen und deren ökologischen Auswirkungen. Es mag offensichtlich sein, dass eine Bahnfahrt weniger Treibhausgas-Ausstoß verursacht als eine Flugreise. Ebenso ist es naheliegend anzunehmen, dass der Kauf eines wiederaufbereiteten Smartphones ökologisch sinnvoller ist als die Produktion und der Kauf eines Neugeräts, doch hierzu gab es lange Zeit keine konkreten Kennzahlen. Diese fehlende Transparenz erschwerte den nachhaltigen Konsum. Um Transparenz herzustellen und somit eine bewusste Entscheidung zu ermöglichen, arbeitet Refurbed Marketplace (kurz: refurbed) seit 2022 mit Fraunhofer Austria zusammen, um den ökologischen Fußabdruck von Elektronikartikeln zu beziffern. Im Rahmen von bisher zwei Studien wurde jeweils der Refurbishment-Prozess, in dem bestehende Elektronikartikel wiederaufbereitet und wiederverkauft werden, dem konventionellen Lebenszyklus (Produktion-Kauf-Entsorgung) quantitativ gegenübergestellt – erst für fünf ausgewählte Artikel, dann durch ein eigens entwickeltes Rechenmodell für über 10.000 Artikel.

Was bedeutet Refurbishment?

Refurbishment bezeichnet in diesem Zusammenhang den professionellen Prozess der technischen und optischen Wiederaufbereitung gebrauchter Smartphones, Laptops und Tablets, um sie in einen funktionalen Neuzustand zu versetzen und in einen zweiten Produktlebenszyklus zu überführen. Diese Refurbished-Geräte werden anschließend als generalüberholt gekennzeichnet und mit Garantieleistung wiederverkauft. Bei refurbed durchlaufen die Produkte bis zu 40 Überprüfungsschritte, bis sie wieder als „wie neu“ kategorisiert werden können. Diese Schritte umfassen nach einer Eingangskontrolle und der Prüfung des Geräts eine zertifizierte Datenlöschung, den Tausch von beschädigten Komponenten, eine äußerliche Aufbereitung im Zuge derer äußerliche Gebrauchsspuren beseitigt werden, ein Aufspielen des aktuellen Betriebssystems und schlussendlich die Bereitstellung zum Verkauf auf einem Online-Marktplatz.

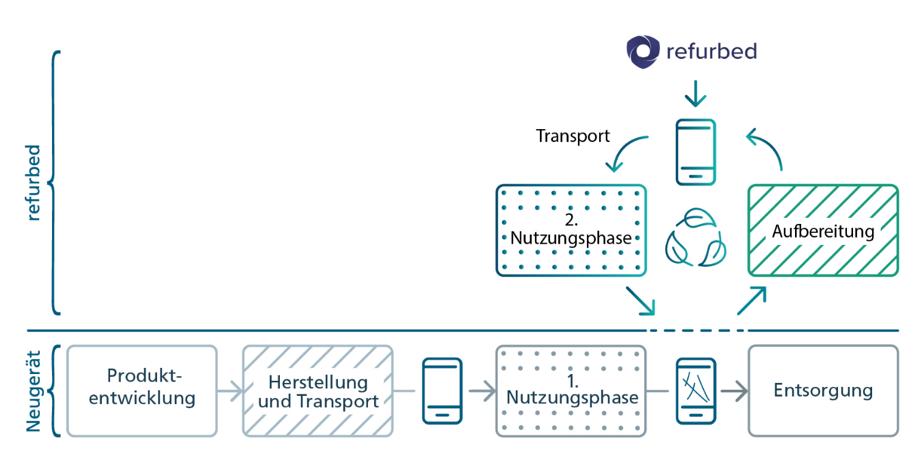

Im Vergleich zum ‚normalen' Weg eines Neugeräts – dieser beginnt bei der Produktentwicklung und Rohstoffgewinnung, führt über Herstellung und Transport zur ersten Nutzungsphase und endet mit der Entsorgung – ergibt sich ein zusätzlicher Lebenszyklus, der die Nutzungsdauer des Geräts verlängert. Vor der Entsorgung kommen die Schritte der Aufbereitung, des Wiederverkaufs, die zweite Nutzungsphase sowie die damit verbundene Logistik hinzu. Entlang dieser Trennlinie (siehe Abb. 1) erfolgte in den durchgeführten Studien der Vergleich zwischen Neugerät und Refurbished-Geräten. Im Gegensatz zu einer klassischen Ökobilanz werden bei einer partiellen Ökobilanz wie dieser nur jene Prozessbausteine einbezogen, die für den Vergleich notwendig sind. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass z. B. nur die Produktion und Entsorgung von Ersatzteilen einbezogen wird, nicht aber alle Komponenten, die für die Herstellung des Neugeräts benötigt werden.

Abb.1: Nutzungsphasen bei neuen und refurbed Smartphones

Abb.1: Nutzungsphasen bei neuen und refurbed Smartphones

Erste Studie: Kennzahlen für fünf ausgewählte Geräte

Im Rahmen der ersten Studie wurden fünf repräsentativ ausgewählte Produkte aus den Kategorien Smartphone, Tablet und Laptop untersucht: das Apple iPhone 11, das Samsung Galaxy S20 FE, das Apple iPad Pro 4 2020, das Apple MacBook Air 2017 13,3 sowie das Lenovo Thinkpad T460 i5. Dabei wurden jeweils drei ökologische Größen – Treibhausgasemission, virtueller Wasserverbrauch und das Einsparpotenzial in Bezug auf Elektroschrott – quantifiziert. Die Ergebnisse dieser europaweit einzigartigen Studie über den Impact von Refurbishment auf Produktebene zeigten, dass eine Verlängerung der Nutzungsphase durch die Wiederaufbereitung gebrauchter Geräte die negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt um rund 80 % im Vergleich zu einem Neugerät reduzieren kann.

Konkret wurde festgestellt, dass der virtuelle Wasserverbrauch je nach Produkt um 86 bis 91 % geringer ausfällt, der Elektroschrott beim Kauf eines refurbished Produktes zwischen 60 und 93 % geringer ist als bei einem Neugerät und die Treibhausgasemission zwischen 66 und 88 % reduziert werden kann. Das ökologische Potenzial, das sich beim Kauf von generalüberholten Elektronikartikeln zeigt, ist also groß. Die Bandbreite der möglichen Einsparungen zeigt aber auch, dass sich Werte nur bedingt von einem bestimmten Gerät auf andere übertragen lassen.

Sollen Kennzahlen für eine große Anzahl von Geräten zur Verfügung gestellt werden, stellt die Vielzahl unterschiedlicher Produktvarianten auf dem Markt eine große Herausforderung dar, insbesondere, da die quantitative Bewertung von Produkten mittels Ökobilanzierung auch für einzelne Varianten bereits mit einem hohen Aufwand verbunden ist [1, 2].

Eine Methodik zum systematischen und schnellen Ermitteln von ökologischen Kennzahlen für eine große Zahl von Artikeln war also dringend notwendig. Sie stellt den Inhalt der zweiten gemeinsamen Studie von Fraunhofer Austria und refurbed dar.

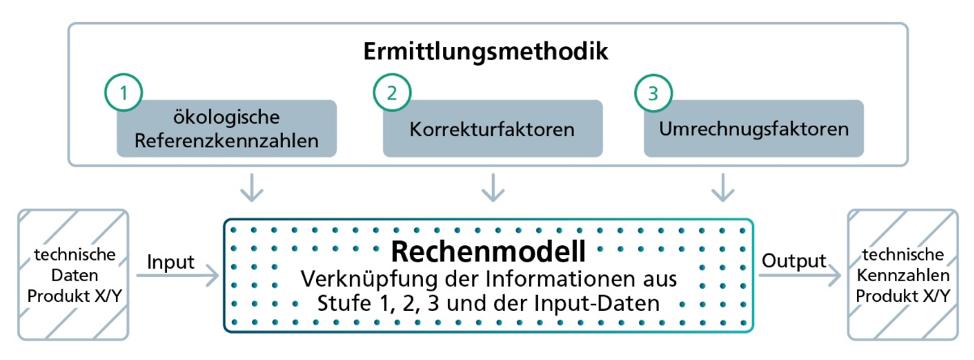

Abb. 2: Ermittlungsmetodik des zertifizierten Rechenmodells

Abb. 2: Ermittlungsmetodik des zertifizierten Rechenmodells

Zweite Studie: Zertifiziertes Rechenmodell

Die Ermittlungsmethodik, die den Weg zu dem Rechenmodell ermöglicht, besteht aus drei Schritten. Im ersten Schritt wird ein repräsentatives Referenzprodukt der untersuchten Produktkategorien gemäß ISO 14040/44 analysiert [3, 4]. Anschließend wird auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, aus dem Referenzprozess gewonnene Kennzahlen auf weitere Produkte derselben Kategorie zu übertragen: Ein Korrekturfaktor wird ermittelt, welcher den Aufbereitungsprozess unterschiedlicher Werkstätten berücksichtigt. Die Methode wird dann im dritten Schritt so ergänzt, dass die Referenzprodukt-bezogenen Kennzahlen auf Basis der technischen Eigenschaften auf andere Produkte derselben Kategorien übertragen werden können: Ein Umrechnungsfaktor kommt zur Anwendung.

Im ersten Schritt müssen alle Emissionen entlang des Lebenszyklus so detailliert erfasst werden, dass die Referenzanalyse später auf andere Produkte übertragen werden kann. Relevante Prozessmodule sind der Produkteinkauf (die dabei entstehenden Emissionen werden vor allem durch den Transport dieser Geräte verursacht), die Wiederaufbereitung (darunter fallen die Reinigung der Geräte, aber auch die Verwendung und Entsorgung von Ersatzteilen), der Vertrieb (hier kommt es zu ökologischen Auswirkungen durch Verpackung und Transport) sowie die zweite Nutzungsphase (ökologische Konsequenzen ergeben sich v. a. durch den Stromverbrauch des Geräts). Die sich daraus ergebenden Kennzahlen können nun mit dem Neugerät verglichen werden.

Zur Ermittlung des Korrekturfaktors – Schritt zwei der Ermittlungsmethodik – wurde zunächst ein Durchschnittswert für die refurbed Händler (Werkstätten) ermittelt, sodass danach die Abweichung einzelner Händler errechnet werden kann. Hier ergeben sich Unterschiede durch die Tätigkeit (Werden Ersatzteile verbaut oder die Geräte nur gereinigt?), die Herkunft der Produkte (Insbesondere die Transportstrecke, aber auch die Transportmodalität spielen eine große Rolle), die Energieversorgung des Händlers (erneuerbare versus konventionelle Energiequellen), das Pendelverhalten der Mitarbeitenden, die Ersatzteilversorgung (gebrauchte versus neue Ersatzteile) sowie die Art und Menge der Versandverpackung.

![Diagramm 1: Vergleich refurbed vs. Neugerät [kg CO2-Äquivalente] Diagramm 1: Vergleich refurbed vs. Neugerät [kg CO2-Äquivalente]](/images/stories/Abo-2025-05/thumbnails/thumb_plus-2025-05-091.jpg) Diagramm 1: Vergleich refurbed vs. Neugerät [kg CO2-Äquivalente]

Diagramm 1: Vergleich refurbed vs. Neugerät [kg CO2-Äquivalente]

Im dritten und letzten Schritt werden auf Basis der technischen Eigenschaften des analysierten Referenzprodukts Umrechnungsfaktoren abgeleitet, die eine Übertragung der ökologischen Parameter auf andere Produkte ermöglichen. Die technischen Eigenschaften der Produkte bilden die Grundlage für die Übertragung.

Diese drei Schritte der Ermittlungsmethodik wurden in ein Rechenmodell integriert, welches eine automatisierte Anwendung dieser ermöglicht. Durch das Einspielen eines Inputdatensatzes mit den technischen Daten der Modellvarianten berechnet das Modell automatisch und in wenigen Sekunden die jeweiligen ökologischen Größen.

Eine Überprüfung des Rechenmodells zeigte, dass es für 99 % der von refurbed verkauften Smartphones, 69 % der verkauften Tablets und 83 % der verkauften Laptops geeignet ist. Somit konnten in Summe über 10.000 Produkte des Marktplatzes damit bewertet werden. Die ökologischen Vorteile, die sich bei refurbished-Produkten im Vergleich zu Neugeräten ergeben, sind als sehr hoch zu bewerten. Die Absolutwerte variieren aber stark von Gerät zu Gerät. Einige Beispiele für die CO2-Ersparnis bei Smartphones sind in Diagramm 1 dargestellt.

Neben den bisher analysierten ökologischen Größen – Treibhausgasemissionen, virtueller Wasserverbrauch und Elektroschrottaufkommen – spielen aber auch kritische Rohstoffe, welche für die Herstellung von Elektronikartikeln benötigt werden, eine zentrale Rolle. Im Auftrag von refurbed analysiert Fraunhofer Austria daher aktuell das ökonomische und ökologische Potenzial für ungenutzte Smartphones in Europa. Die Ergebnisse werden am 22.5. der Öffentlichkeit präsentiert.

Quellen

[1] K. Greiff, W. Hagedorn and M. Hüsgen, „Klimaschutz und Nachhaltigkeit durch Kreislaufwirtschaft,“ in Energie aus Abfall, Band 19, Thomé-Kozmiensky Verlag, 2022, pp. 108-121.

[2] T. Grünebaum, Methodik zur Gestaltung von Technologieketten und Prozessfolgen nach lebensphasenübergreifend ökologisch-ökonomischen Kriterien, Apprimus Wissenschaftsverlag, 2022.

[3] International Organization for Standardization, ‚ISO 14040:2006 Environmental management, Life cycle assessment, Principles and framework', 2022, https://www.iso.org/standard/37456.html (Abgerufen am 29.3.2024)

[4] P. Rudorf, M. Nowak, S. Schlund, M. Frank, ‚Quantitative Ecological Key Figures at Model Level for Electronic End Devices’, 2024 Electronics Goes Green 2024+ (EGG), Berlin, Germany, 2024, pp. 1-6, doi: 10.23919/EGG62010.2024.10631185.