Das geplante, umfassende PFAS-Verbot in der EU erhitzt die Gemüter – und dass es kommt, ist wohl kaum noch eine Frage. Umstritten sind jedoch die Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen.

Auf nationaler Ebene wurden längst Beschränkungen einzelner Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) beschlossen – jüngst folgte Frankreich mit einer schärferen Regelung (S. 344). Auf EU-Ebene wurden die seit 2006 beschlossene Beschränkung von Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) und das seit 2020 geltende Verbot von Herstellung und Inverkehrbringen von Perfluoroctansäure (PFOA) sukzessive verschärft, und es steht ein Verbot der gesamten Stoffgruppe im Raum.

Am 20. November 2025 zeigte der jüngste Bericht der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) den aktuellen Stand der Debatte – noch wurde keine Einigung zu zeitlich begrenzten Ausnahmeregelungen oder alternativen Beschränkungsoptionen erzielt, etwa bezüglich Batterien und Brennstoffzellen. Gerade aktuell im März 2025 tagten in Helsinki das RAE (Committee of Risk Assessment) [1] und der Ausschuss für sozioökonmische Analyse (SEAC) [2], um weitere besorgniserregende Erkenntnisse, aber auch Einwände zu prüfen.

Geht es den PFAS also 2025 endgültig an den Kragen? Und was würde das für jene Industrien bedeuten, die keine Alternativen zu PFAS sehen und ein universelles Verbot, zu kurze Übergangsfristen und die Absenz von Alternativen fürchten? Dies schildern stellvertretend für die Elektronik- und Digitalindustrie Kirsten Metz, ZVEI, (S. 335) und für die Medizintechnik Martin Leonhard, Karl Storz (S. 332).

Das PFAS-Dilemma in den Medien

Das Erstaunliche an der PFAS-Debatte ist freilich, dass die Problematik der Stoffgruppe in der Öffentlichkeit weit weniger bekannt ist, als man annehmen müsste. Im Zuge des geplanten Stoffverbotes sickerte das Thema PFAS wieder mehr in die mediale Wahrnehmung – jüngst etwa in einem Beitrag des ARD-Magazins Panorama [3] oder in der Politik-Comedy-Sendung ‚heute show'[4]. Dabei sind die Gefahren der PFAS weit länger bekannt.

Wie so oft lohnt sich ein Blick zurück in die Geschichte. Erstmals aufgetaucht sind die per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen in den 1930er- und 1940er-Jahren bei den Chemiefirmen DuPont und 3M. Hervorzuheben ist dabei die Rolle von Roy J. Plunkett, der am 3. April 1938 für DuPont bei der Entwicklung besserer Kühlapparate mit dem Gas Tetrafluorethylen experimentierte und eher zufällig auf einen durch Polymerisation entstandenen Kunststoff stieß: Polytetrafluorethylen (PTFE). Seine hohe Beständigkeit gegen Säure und Hitze und die geschmeidige, glatte, wasser- und fettabweisende Oberfläche waren dermaßen außergewöhnlich, dass DuPont rasch nach Einsatzmöglichkeiten suchte – und nach einem griffigen Namen: Teflon.

Der spätere Siegeszug als Beschichtung von Kochgeschirr (Pfannen, Töpfe) war allerdings nicht das erste Einsatzgebiet – sondern das berühmte Manhattan-Projekt [5]. Bei der Entwicklung der Atombombe wurden Rohre und Behälter mit PTFE beschichtet, um sie vor dem hoch aggressiven Uranhexafluorid (UF6) zu schützen, das bei der Kernspaltung von Uran entsteht. UF6 zersetzt jeden Stoff, jedes biologische Gewebe – nicht aber Teflon.

Die fett- und wasserabweisenden Eigenschaften von Teflon führten zu seinem Siegeszug als Bratpfannenbeschichtung

Die fett- und wasserabweisenden Eigenschaften von Teflon führten zu seinem Siegeszug als Bratpfannenbeschichtung

Der Teflon-Skandal

Ein größerer Markt erschloss sich für DuPont erst durch Pfannenbeschichtungen in den 1950er-Jahren. Und hier begann der als Teflon-Skandal zu trauriger Berühmtheit gelangte Umstand, dass bei der Massenproduktion der ersten PFAS zwar intern ihre enorm schädlichen Auswirkungen auf die Mitarbeiter von DuPont bekannt und dokumentiert wurden, dies aber keineswegs zu einem Produktionsstopp oder sorgsamen Umgang mit PTFE führte – sondern im Gegenteil an dem Produktionsstandort in Parkersburg, West Virginia, kontaminierte Abwasser unkontrolliert in den Ohio River eingeleitet und auf nicht versiegelten Müllhalden entsorgt wurde.

Ein größerer Markt erschloss sich für DuPont erst durch Pfannenbeschichtungen in den 1950er-Jahren. Und hier begann der als Teflon-Skandal zu trauriger Berühmtheit gelangte Umstand, dass bei der Massenproduktion der ersten PFAS zwar intern ihre enorm schädlichen Auswirkungen auf die Mitarbeiter von DuPont bekannt und dokumentiert wurden, dies aber keineswegs zu einem Produktionsstopp oder sorgsamen Umgang mit PTFE führte – sondern im Gegenteil an dem Produktionsstandort in Parkersburg, West Virginia, kontaminierte Abwasser unkontrolliert in den Ohio River eingeleitet und auf nicht versiegelten Müllhalden entsorgt wurde.

Aufgedeckt wurde der Skandal von dem Anwalt Robert Bilott, der von dem Bauern Wilbur Earl Tennant beauftragt wurde, das Dahinsiechen von über 100 Rindern seiner Farm – die vom Fluss und von Grundwasserbrunnen getrunken hatten – aufzuklären. In einem über zehnjährigen Zeitraum konnte Bilott die Kontamination des Trinkwassers mit Perfluoroctansäure nachweisen und die Gesundheitsschäden durch eine siebenjährige toxikologische Studie an Parkersburgs Einwohnern nachweisen – und ebenso, dass DuPont intern von der Gefahr gewusst hatte. Das Chemieunternehmen wurde später zu Zahlungen an Betroffene in Höhe von 753 Mio. $ verurteilt.

‚Dark Waters'

Der DuPont-Skandal schaffte es sogar nach Hollywood: 2019 wurde auf der Leinwand der Film ‚Vergiftete Wahrheit' (org. ‚Dark Waters') von Regisseur Todd Haynes gezeigt. Der überwiegend als Justizthriller konzipierte Kinofilm zeigte den lange Kampf Robert Bilotts gegen DuPont, gegen das Verleugnen und Abwiegeln der Verantwortlichen. Der mit den Schauspielern Mark Ruffalo (als Robert Bilott), Anne Hathaway, Bill Pullman und Tim Robbins prominent besetzte Film spielte an den Kinokassen 21 Mio. $ ein und sensibilisierte zahlreiche Menschen für das Thema.

Keine Alternativen?

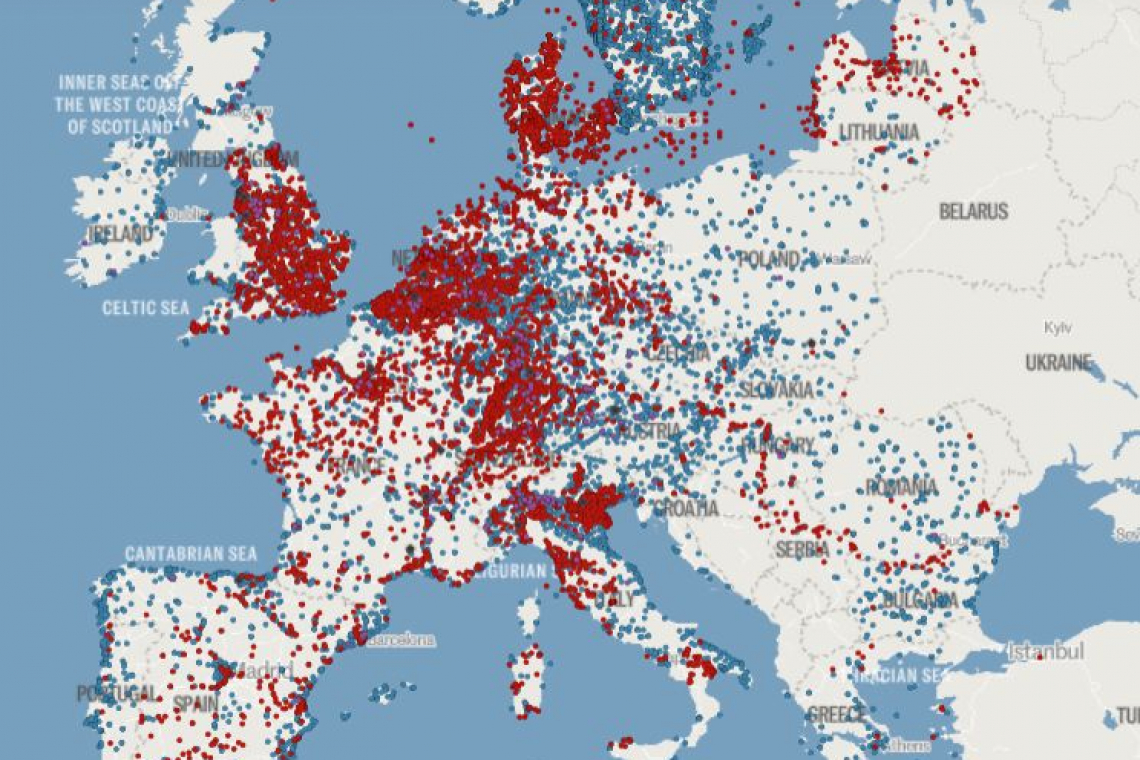

Angesichts des bekannten Teflon-Skandals und der schon länger zurückliegenden Beschränkungen bzw. Verbote von PFOS und PFOA verwundert es, dass andere ‚Vetreter' der Stoffgruppe trotzdem weiter lange ‚unter dem Radar' liefen. Denn Parkersburg war kein Einzelfall: In den letzten zwanzig Jahren wurden zahlreiche Kontaminationsherde von PFAS offenbar. Die ‚PFAS-Hotspots’ in Europa und auch in Deutschland werden – soweit bekannt – minutiös gesammelt von der Organisation ‚The Forever Pollution Project'. Das veröffentlichte Kartenmaterial verdeutlicht das wachsende – und bleibende – Problem, da sich Per- und Polyfluoralkylsubstanzen eben nicht in der Natur abbauen. Sie bleiben uns erhalten.

Angesichts des bekannten Teflon-Skandals und der schon länger zurückliegenden Beschränkungen bzw. Verbote von PFOS und PFOA verwundert es, dass andere ‚Vetreter' der Stoffgruppe trotzdem weiter lange ‚unter dem Radar' liefen. Denn Parkersburg war kein Einzelfall: In den letzten zwanzig Jahren wurden zahlreiche Kontaminationsherde von PFAS offenbar. Die ‚PFAS-Hotspots’ in Europa und auch in Deutschland werden – soweit bekannt – minutiös gesammelt von der Organisation ‚The Forever Pollution Project'. Das veröffentlichte Kartenmaterial verdeutlicht das wachsende – und bleibende – Problem, da sich Per- und Polyfluoralkylsubstanzen eben nicht in der Natur abbauen. Sie bleiben uns erhalten.

Auch in Deutschland wurden und werden immer wieder ‚PFAS-Hotspots' ausgemacht: Die hohe Belastung des Frankfurter Flughafengeländes, verursacht durch Feuerlöschschäume, ist bekannt – und auf der anderen Seite die hohe Belastung durch den Chemiepark Gendorf im Landkreis Altötting, einen der größten Produktionstandorte für Fluorpolymere in Europa. Im Blut von Anwohnern wurden PFOA-Konzentrationen festgestellt, die 20-fach über dem ‚unbedenklichen Wert' liegen. Wohl unter anderem deshalb verkündete der Hersteller Dyneon im Jahr 2023, das Werk zu schließen – 2025 wird mit dem Rückbau der Fabrik begonnen [6]. Dyneons Mutterkonzern, der Chemiekonzern 3M, verkündete schließlich, bis Ende 2025 weltweit die Herstellung aller Fluorpolymere, fluorierten Flüssigkeiten und PFAS-basierten Additivprodukte einzustellen [7].

Größere Bekanntheit erlangte der ‚Hotspot' Rastatt – ein außergewöhnlicher Fall durch die Größe des kontaminierten Gebietes: Durch die Einbringung von PFAS-belasteten Papierschlämmen als Dünger und Bodenverbesserer (!) in fruchtbaren Ackerboden wurden 700 ha kontaminiert – und die PFAS gelangten in die Nahrungkette. Seit die Belastung bekannt wurde, mussten einzelne Wasserwerke stilllgelegt werden. Andere Grundwasserquellen müssen aufwendig überwacht und gereinigt werden; Wildtiere und Zuchtfische können ebenso belastet sein wie die Feldfrüchte – die Landwirte sind gezwungen, jene Pflanzen anzubauen, die PFAS kaum oder nur in geringem Maße aufnehmen. Der nicht behebbare Schaden ist kaum zu ermessen.

Ganz so außergewöhnlich ist der Fall Rastatt allerdings nicht, da 2010/2011 auch in Nordhessen eine ähnliche Kontamination durch PFAS-belasteten Dünger festgestellt wurde: eine 10 ha große Ackerfläche war betroffen, mit entsprechenden Folgen für das Grundwasser.

Chemiepark Gendorf im Jahr 2024

Chemiepark Gendorf im Jahr 2024

Der schwierige Abschied von PFAS

Keynote von Todd Brady auf der e.g.g. 2024Durch die hohe Bedeutung von PFAS für die Elektronik- und Halbleiterherstellung ist die Industrie durch das sich ankündigende Stoffverbot der EU aufgeschreckt. So warnte in einem Gespräch mit der PLUS im April 2024 Dr. Joachim Giesekus, Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) und Vorsitzender des Verbandes IMAT e.V., dass das Verbot den Halbleiterbereich enorm treffen würde – da etwa die Optiken von ZEISS für die ASML-Lithographiesysteme mit PFAS beschichtet werden. Es gebe bei solchen Anwendungen bislang „nicht mal eine Idee“ für Alternativen [9]. Allerdings fanden ähnliche Debatten im Vorfeld des weltweiten Verbotes von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) statt. Dennoch wurde zum Schutz der Ozonschicht 2010 ein weltweiter Produktionsstopp beschlossen – nach ersten Beratungen von 1992. Dies zeigt, wie lange solche Beschränkungsverfahren dauern können [10]. Ob der Weg zu einem globalen PFAS-Verbot ebenso lang und steinig sein wird, ist zu befürchten.

Keynote von Todd Brady auf der e.g.g. 2024Durch die hohe Bedeutung von PFAS für die Elektronik- und Halbleiterherstellung ist die Industrie durch das sich ankündigende Stoffverbot der EU aufgeschreckt. So warnte in einem Gespräch mit der PLUS im April 2024 Dr. Joachim Giesekus, Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) und Vorsitzender des Verbandes IMAT e.V., dass das Verbot den Halbleiterbereich enorm treffen würde – da etwa die Optiken von ZEISS für die ASML-Lithographiesysteme mit PFAS beschichtet werden. Es gebe bei solchen Anwendungen bislang „nicht mal eine Idee“ für Alternativen [9]. Allerdings fanden ähnliche Debatten im Vorfeld des weltweiten Verbotes von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) statt. Dennoch wurde zum Schutz der Ozonschicht 2010 ein weltweiter Produktionsstopp beschlossen – nach ersten Beratungen von 1992. Dies zeigt, wie lange solche Beschränkungsverfahren dauern können [10]. Ob der Weg zu einem globalen PFAS-Verbot ebenso lang und steinig sein wird, ist zu befürchten.

Die Suche nach Alternativen wird unterdessen weitergehen. Auf der Konferenz ‚electronics goes green' (e.g.g.) war die Frage nach PFAS-Alternativen eine der meistgestellten, und Forschungsansätze wurden zuhauf vorgestellt und diskutiert. Dass in seiner Keynote Todd Brady, Intel, lautstark verkündete „We have to eliminate PFAS“–- als Vertreter eines Chipherstellers – zeigt auch, dass die Industrie sich mit der Unverzichtbarkeit der Erwigkeitschemikalien nicht zufrieden geben will [11]. Was allerdings fehlte (nicht nur auf der e.g.g.) sind Berichte über bisher erwogene Alternativen. Selbst der Grund, warum mögliche ‚Kandidaten' als ungeeignet bewertet und ihre weitere Prüfung verworfen wurden, könnte für weitere Forschungsansätze hilfreich sein.

Das Thema PFAS gleicht auf jeden Fall den Ewigkeitschemikalien selbst: Es ist gekommen, um zu bleiben. Auch die PLUS wird die Debatte um PFAS und die Forschungsansätze weiterverfolgen – und es ist anzunehmen, dass im Zuge des EU-Beschränkung, wie auch immer sie am Ende aussehen wird, noch etliche Studien zu möglichen Lösungsansätzen erscheinen werden.

Referenzen

[1] https://echa.europa.eu/documents/10162/2166371/rac_72_provisional_draft_agenda_EN.pdf (Abruf: 6.3.2025).

[2] https://echa.europa.eu/documents/10162/2166554/seac-66-provisional-draft-agenda-timelines.pdf (Abruf: 6.3.2025).

[3] Panaroma am 16.1.2025, www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/panorama/sendung/panorama-vergiftet-die-macht-der-chemielobby-100.html (Abruf: 6.3.2025).

[4] heute show am 15.2.2025, www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-14-februar-2025-100.html (Abruf: 6.3.2025).

[5] Uli Kuhlke, ‚Was die Teflon-Pfanne mit der Atombombe zu tun hat', Welt, 3.6.2016, www.welt.de/wissenschaft/article155932627/Was-die-Teflon-Pfanne-mit-der-Atombombe-zu-tun-hat.html (Abruf: 6.3.2025).

[6] ‚Ende der Fluorchemie in Bayern? Wohl kaum ein ‚Green Deal'!', www.bayerische-chemieverbaende.de/ende-der-fluorchemie-in-bayern-wohl-kaum-ein-green-deal/ (Abruf: 6.3.2025).

[7] ‚3M to Exit PFAS Manufacturing by the End of 2025', Newsmeldung vom 20. Dezember 2022, https://news.3m.com/2022-12-20-3M-to-Exit-PFAS-Manufacturing-by-the-End-of-2025 (Abruf: 6.3.2025).

[8] www.hna.de/lokales/frankenberg/pfc-skandal-nordhessen-5400420.html (Abruf: 6.3.2025).

[9] PLUS 3/2024, S. 512.

[10] www.fr.de/wissen/verbot-dieses-gefaehrlichen-schadstoffs-geeinigt-funktioniert-fckw-hfckw-klima-ozon-welt-zr-93171275.html (Abruf: 6.3.2025).

[11] PLUS 9/2024, S. 2208.

Statement Reiner Söhlmann, Leiter der PFAS-Geschäftsstelle des Landratsamts Rastatt

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass wir schon eine PFAS-Hintergrundbelastung haben. Und zwar überall. Im Boden, in Pflanzen, in Menschen, in Tieren. Überall sind PFAS nachweisbar. Und das ist der Punkt: PFAS sind eben persistent und gehen nicht mehr verloren, sie können nicht abgebaut werden und reichern sich immer weiter an. Auch jeder Manager, jeder Industrievertreter hat PFAS im Blut. Würden wir in ihren Gärten eine Probe ziehen, werden wir auch dort PFAS finden.

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass wir schon eine PFAS-Hintergrundbelastung haben. Und zwar überall. Im Boden, in Pflanzen, in Menschen, in Tieren. Überall sind PFAS nachweisbar. Und das ist der Punkt: PFAS sind eben persistent und gehen nicht mehr verloren, sie können nicht abgebaut werden und reichern sich immer weiter an. Auch jeder Manager, jeder Industrievertreter hat PFAS im Blut. Würden wir in ihren Gärten eine Probe ziehen, werden wir auch dort PFAS finden.

Die Halbwertszeit für PFOS und PFOA im menschlichen Körper beträgt fünf bis sieben Jahre. Parallel dazu steigen die Produktionsmengen an Fluorchemikalien exorbitant an. Wenn wir jetzt schon eine Hintergrundbelastung haben und noch mehr Fluorchemikalien produzieren, steigt die Hintergrundbelastung in Dimensionen, die nicht mehr zu bewältigen sind.Wenn die toxikologisch abgeleiteten Grenzwerte die Hintergrundkonzentrationen bereits überschreiten, dann haben wir offensichtlich schon ein erhebliches Problem. Und dies ist den meisten Menschen nicht klar.

Die Toxikologen kommen bei der Ableitung von Grenzwerten zu dem Schluss, dass lediglich niedrige Konzentrationen im Nanogrammbereich noch unbedenklich zu konsumieren sind. Z.B. für die Summe von PFOS, PFHxS, PFOA und PFNA gilt im Trinkwasser ab Januar 2028 ein Grenzwert von 20 ng/L. Eine weitere Absenkung ist nicht ausgeschlossen. Diese Konzentrationen sind bei der bereits vorliegenden Hintergrundbelastung und steigenden Produktionsmengen ohne Wasseraufbereitung kaum mehr einzuhalten. Und das ist nur ein Beispiel. Auch für Oberflächengewässer und Boden werden sehr niedrige Konzentrationswerte erwartet.

Was auch nicht von der Hand zu weisen ist: PFAS gehen auf die Fruchtbarkeit. Dass inzwischen so viele junge Paare Schwierigkeiten haben, eine Schwangerschaft vermelden zu können, hat seinen Grund. Der Green Deal der EU nennt für die Zukunft drei wesentliche Aspekte: den Klimawandel, die Biodiversität und als Drittes eine Beschränkung gefährlicher Chemikalien. Und das ist absolut notwendig. Wir müssen bei PFAS gegensteuern.

Beiträge zum PFAS-Dilemma

- Editorial: Das PFAS-Dilemma (Josef Denzel)

- PFAS umweltfreundlich aus Abwasser entfernen (S. 364)

- Beschichtungen auf Chitosanbasis als Ersatz für PFAS (Irene Tagliaro und Carlo Antonini) (S. 319)

- Die PFAS-Debatte Exotenthema oder Weckruf für alle (Martin Leonhard) (S. 330)

- Problematisch, aber unverzichtbar: Das PFAS-Dilemma aus Sicht der Elektro- und Digitalindustrie (Kirsten Metz) (S. 333)

- Warum die Beschränkung von PFAS längst überfällig ist (Antonia Reihlen) (S. 338)

- PFAS-Beschränkung in Frankreich jetzt in Kraft (Roman Meier) (S. 342)

- Ewigkeit – Kolumne ‚Anders gesehen' von Prof. Armin Rahn (S. 349)

- Gespräch des Monats mit Reiner Söhlmann (S. 381)