Wer wie der Verfasser dieser Zeilen Naturwissenschaften studiert hat und begeistert von ihren Ergebnissen erzählt, wird sich als Anhänger der Aufklärung sehen und nicht begreifen, wenn man ihm sagt, das im 18. Jahrhundert begonnene Projekt der Philosophie müsse infrage gestellt oder gar als gescheitert angesehen werden.

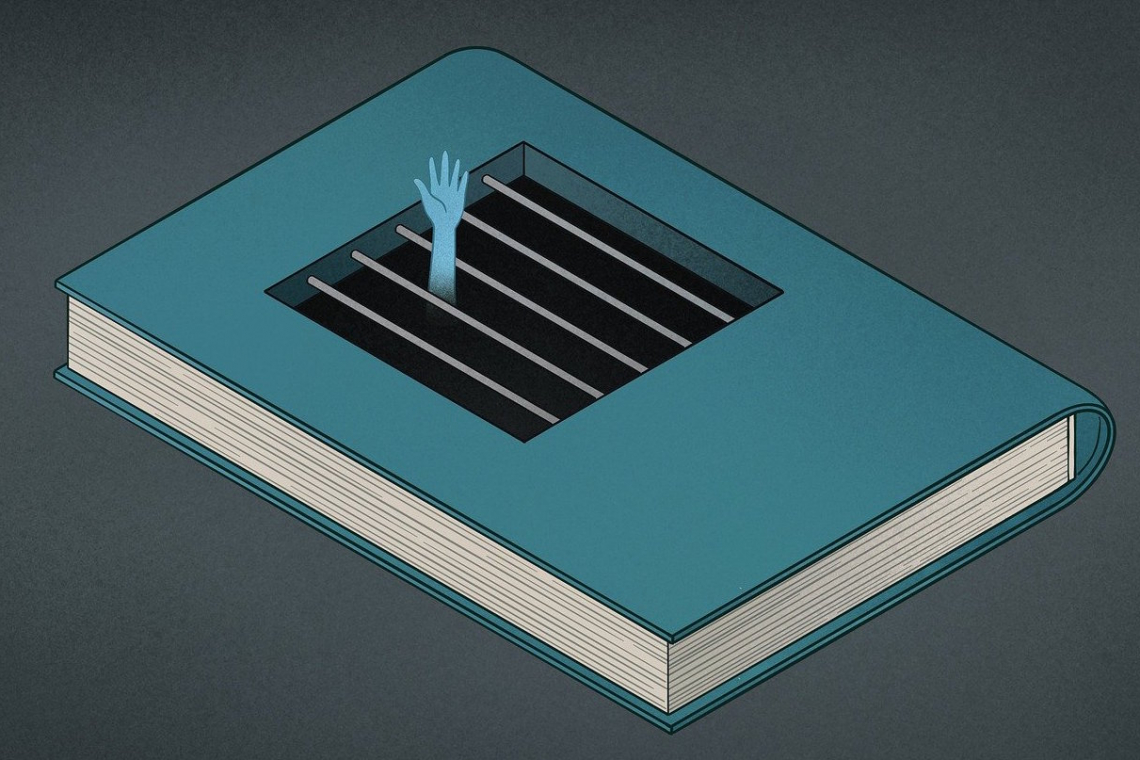

»Zu viel ist zu viel und lässt vor Schreck erstarren«

Für Denis Diderot aus Frankreich, Adam Smith aus Schottland und Immanuel Kant aus Deutschland – um drei ihrer europäischen Vertreter zu nennen – hatte Wissen eine befreiende Wirkung, und seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts schien es in den Laboratorien und an den Universitäten weltweit keine Frage zu sein, dass Wissen nur besser als Nicht-Wissen sein kann. Erste Zweifel an der reinen Freude am Wissen tauchten in den 1930er-Jahren auf, als festgestellt werden musste, dass die Wissenschaft keine aufgeklärte Welt hinterließ, sondern im Gegenteil unermessliche Undurchsichtigkeiten in Form komplexer Erklärungen produzierte, die kaum noch zu verstehen waren. In den 1940er-Jahren wurde von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno die „Dialektik der Aufklärung“ beschrieben, mit der sich die Menschen in einer Welt voller Unheil wiederfanden. In den 1970er-Jahren bemerkte der Soziologe Stanley Cohen, dass die herrschende Klasse in Südafrika zwar die Lebensbedingungen der schwarzen Mehrheit in den Townships kannte, aber mit dem zunehmenden Wissen über das schreckliche Leben dort die Realität zu verleugnen lernte. Diese Beobachtung hatte Hannah Arendt zuvor bei ihrem Blick auf die deutschen Konzentrationslager gemacht. Je besser die Menschen über die ungeheuerlichen Verbrechen ihrer Regierung informiert waren, desto mehr täuschten sie Unwissenheit vor. Offenbar verliert Wissen unter diesen Umständen die befreiende Wirkung, die ihm in der Philosophie der Aufklärung zugetraut worden war. Das bedrückende Wissen bekommt sogar im Gegenteil eine lähmende Wirkung. Diderot, Smith und Kant meinten noch, wenn die Menschen über die vollständige Information – im 21. Jahrhundert z. B. über die Lage des Klimas und die Situation der Krankenversorgung – verfügten, dass sie dann auch entschlossen handeln würden. Doch auch beim Wissen gilt, zu viel ist zu viel, und allzu deprimierende Informationen sorgen dafür, dass die Menschen – auch die verantwortlichen – vor Schreck erstarren. Anders als bei den Townships und den Konzentrationslagern geht es beim Klimawandel um die Zukunft, von der man sich nicht distanzieren kann, weil man in sie hineingestellt wird. Sie kann man heute noch nicht kennen, so wenig wie die Lottozahlen der nächsten Ziehung.