Anwendungen von Halbleiterschaltkreisen und -bauelementen in der Leistungselektronik, der Elektronik für erneuerbare Energien und in der künstlichen Intelligenz sind wahre Energiefresser. Um dennoch dringend notwendige Energieeinsparungen zu erreichen, um die drohende Klimakrise aufzuhalten, ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten. Das geschieht etwa an der Hochschule München.

Richard Ganser arbeitet an seiner Promotion im Labor für Modellbildung an der Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik an der Hochschule München (HM).

Dort arbeitet er am Zeppelin-Projekt mit, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert wird. Ziel ist die Weiterentwicklung von ferroelektrischem Hafnium- und Zirkonoxid – zwei Materialien, die in der Halbleitertechnik für Aufsehen sorgen.

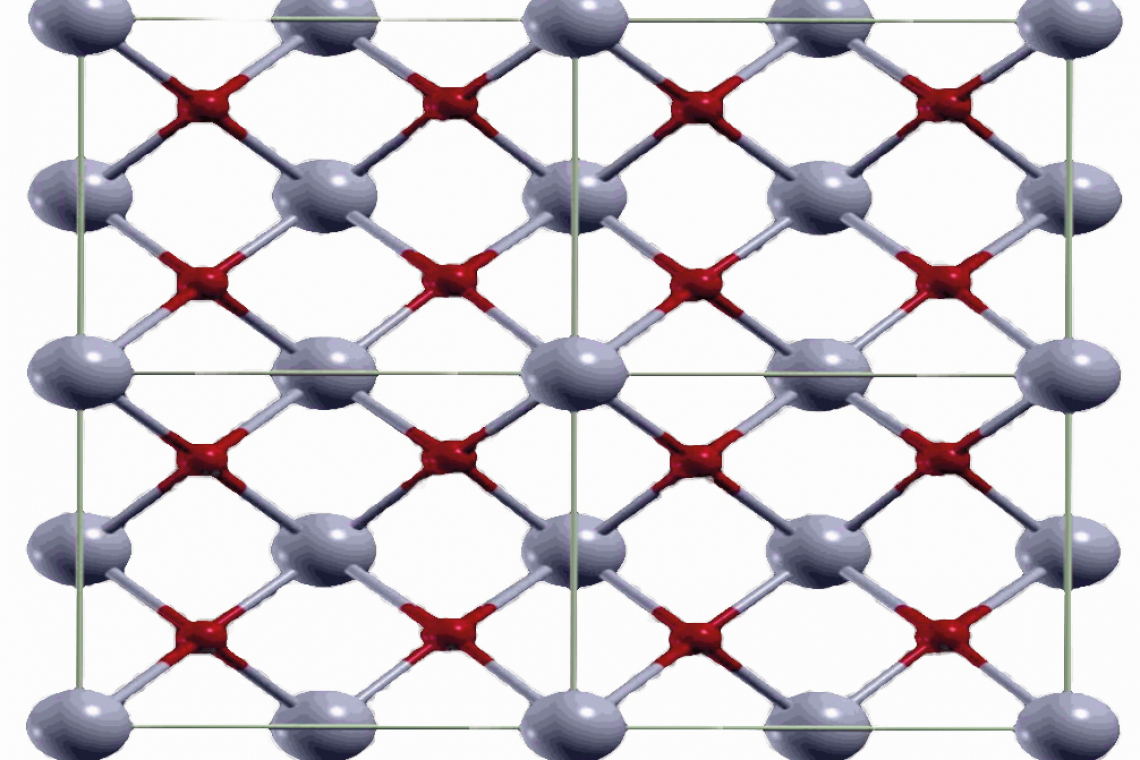

Das Zeppelin-Projekt untersucht ferroelektrisches Hafniumoxid (HfO2) und Zirkonoxid (ZrO2). Beide Materialien sind schon länger als Dielektrika in Halbleiterkondensatoren im Einsatz. Sie können unter Einfluss eines angelegten elektrischen Feldes dauerhaft von der dielektrischen Phase in die ferroelektrische Phase übergehen und bleiben auch nach dem Entfernen des elektrischen Feldes in diesem Zustand, ähnlich einem Magneten. Diese ferroelektrischen Eigenschaften der dauerhaften Polarisation können dazu genutzt werden, einen binären Zustand (0 oder 1) abzubilden und dauerhaft beizubehalten, so wie bei den bekannten nichtflüchtigen Datenspeichern (SSD).

Hohe remanente Polarisation

Hafniumoxid und Zirkonoxid zeichnen sich durch eine hohe remanente Polarisation, hohe Dielektrizitätskonstante, Bleifreiheit und Silicium-Kompatibilität aus. Vielversprechend sind dabei die steuerbaren dielektrischen, piezoelektrischen sowie pyroelektrischen Eigenschaften des Materials, die zu besonders hohen Leistungskennzahlen führen. Im Zeppelinprojekt sollen die Ursachen dieser Eigenschaften untersucht, diese optimiert sowie die Leistungskennzahlen sensorischer und aktorischer Bauelemente wie Varaktoren, akustischen Dünnschicht-Resonatoren und IR-Sensoren ermittelt werden.

Für die Realisierung der Funktion sind teilweise dicke Schichten in der Größenordnung von 1 µm erforderlich. Insbesondere soll die ferroelektrische Phase in diesen dicken Schichten stabilisiert bzw. feld- oder temperaturgetrieben erreichbar gemacht werden. Ein wichtiges Ziel der Untersuchungen ist auch das Verständnis und die Beherrschung der Phasenzusammensetzung. Auf theoretischer Seite ist eine Dotanden-Vorauswahl vorgesehen, die Analyse der Kinetik der Phasenübergänge sowie die Berechnung der piezo- und pyroelektrischen Eigenschaften im Vergleich mit durchgeführten Experimenten.

Vor 15 Jahren wurden die besonderen Eigenschaften dieses Materials im Umfeld von Prof. Alfred Kersch bei Infineon, damals Quimonda, in Dresden entdeckt, und das Forschungsthema von ihm mit an die HM gebracht.

Das Zeppelin-Projekt verbindet die experimentellen Möglichkeiten des NamLabs, eines Forschungsinstituts der TU Dresden, mit den Simulationsfähigkeiten der HM, wobei die Experimente in Dresden vorbereitet und durchgeführt werden und die HM die theoretischen Erklärungen dafür zu finden versucht.

Simulationsmethode und gewonnene Erkenntnisse

Die von Ganser genutzte Simulationsmethode ‚Molekulardynamik mit maschinellem Lernen' verwendet neuronale Netze, die mit aus der Quantendynamik abgeleiteten, atomaren Materialdaten trainiert werden. So lässt sich z. B. der Einfluss der Filmdicke, Korngrößen, Temperatur und der Dotierung auf die Kristallstruktur und damit auf die Materialeigenschaften simulieren.

Hafniumoxid und Zirkonoxid werden bisher als Dielektrika in allen modernen Computerchips eingesetzt, um elektrische Ladung in Kondensatoren zu speichern. Unter bestimmten Voraussetzungen nehmen die Materialien ferroelektrische Eigenschaften an.

In der Simulation konnten erstmals Vorgänge, die die Entstehung der Polarisation des Materials begleiten, in atomistischem Detail und zeitlich aufgelöst beschrieben werden. Und das in einer Größenordnung von bis zu einer Million Atomen, weit mehr als die bisherigen hundert.

Die Simulation konnte bisher u. a. zeigen, dass die ferroelektrische Phase in Abhängigkeit von Temperatur, Filmdicke und Korngröße stabilisiert werden kann. Erstmals konnten die Phasenübergänge an ganzen Kristallkörnern simuliert werden. Weiterhin konnte Ganser mit der Simulationsmethode die Bedingungen beschreiben, unter denen ein Wechsel von der dielektrischen Phase in die gewünschte ferroelektrische Phase erfolgt und so Vorschläge liefern, wie die Herstellungsprozesse angepasst werden müssten, um die gewünschten Eigenschaften zu verstärken.

Ausblick auf energiesparende KI

KI-Modelle wie ChatGPT verändern bereits unsere Art zu arbeiten und zu leben. Allerdings verbrauchen diese Modelle immens viel Energie. Amerikanische Tech-Firmen investieren deshalb Hunderte Milliarden in den Bau und die Reaktivierung von Kernkraftwerken, nur um die KI-Modelle zu betreiben. Die Forschung an dem zukunftsweisenden Material, dem ferroelektrischen Hafnium- und Zirkonoxid, bietet die Möglichkeit, den Energieverbrauch erheblich zu senken und so die Grundlage für energiesparende KI-Modelle zu schaffen. Allerdings sind bis zum industriellen Einsatz der Materialien weitere Forschungsarbeiten nötig. Ein Hauptaugenmerk wird nach Überzeugung von Ganser sicher auf der Langzeitstabilität und damit einer Verlängerung der Lebensdauer dieser Bauelemente liegen. Um die Anzahl der möglichen Schaltvorgänge im Bauelement so weit zu erhöhen, dass dieses eine angestrebte Lebensdauer von ca. zehn Jahren hat, muss die Anzahl der möglichen Polarisationszyklen – wie oft lässt sich das Material umpolarisieren – noch wesentlich erhöht werden. Das entspricht je nach Anwendung ca. 1010 Polarisationszyklen. Auch an diesem Thema arbeitet die HM mit.