Eine der Hauptaufgaben der Oberflächenbeschichtung besteht darin, die Langlebigkeit von Produkten sicherzustellen. Eigenschaften wie Korrosionsschutz, Härte und Reibungskoeffizienten werden durch geeignete Schichten wesentlich verbessert. Verlässt man jedoch diesen Kosmos, betritt man eine Welt, in der Langlebigkeit oft unerwünscht ist.

Eine der Ursachen für die Wegwerfgesellschaft, in der wir leben, ist die geplante Obsoleszenz, also die bewusste Senkung der Lebensdauer von Produkten z. B. durch minderwertige Komponenten

Wie passt das zusammen?

Mal wieder liegt eine Reklamation auf dem Tisch. Gefordert war eine Schichtdicke von 8-12 µm, der Kunde hat jedoch nur 7,5 µm gemessen. „Ein vollständiger 8D-Report wird binnen drei Tagen erbeten.“ Die eigene Qualitätskontrolle misst die Teile nach. Sie kommt zwar nicht auf 7,5 µm, die Schichtdickenmessung bleibt aber unter der Marke von 8,0 µm. Die Gründe für die unzureichende Schichtdicke können vielfältig sein. In den meisten Fällen hängt es mit dem Preisdruck zusammen, dem die Galvanik ausgesetzt ist. Die 0,5 µm Differenz, sofern sie überhaupt so groß ist, macht in 99,99 % der Fälle keinen Unterschied. Technisch gesehen ist alles einwandfrei. Worum es manchem Kunden, vielleicht aus der Automobilindustrie, wirklich geht: den Preis weiter zu drücken. Irgendwann steht ein Audit an, alles wird genau überprüft – und später folgen neue Preisverhandlungen. Diese Unternehmen begründen ihre Reklamationen mit Qualität und Kundenzufriedenheit. Langlebigkeit, hier festgemacht an der Schichtdicke, gilt dabei als Qualitätsmerkmal. Doch in Wahrheit geht es um den Preis!

Zoomen wir heraus aus diesem Einzelbeispiel aus der Galvano- und Oberflächentechnik und betrachten wir die Thematik in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, war und ist Langlebigkeit eine kritische Größe. Sie als Deckmäntelchen für eine Preisereduktion zu nutzen, obwohl eine minimal geringere Schichtdicke die Qualität nicht beeinträchtigt, ist noch das geringste Übel: Manche Unternehmen integrieren absichtlich Schwachstellen in ihre Konstruktionen oder blockieren Innovationen, um die Langlebigkeit ihrer Produkte künstlich zu senken. Bedauerlicherweise ist das gelebte Praxis und hat sogar einen eigenen Namen: geplante Obsoleszenz, von der es in der Industriegeschichte zahlreiche Bespiele gibt.

Das Phoebuskartell legte die Lebensdauer von Glühbirnen auf 1.000 Stunden fest, um ihren Absatz sicherzustellen - Foto: stock.adobe.com/kimly

Das Phoebuskartell legte die Lebensdauer von Glühbirnen auf 1.000 Stunden fest, um ihren Absatz sicherzustellen - Foto: stock.adobe.com/kimly

Das Phoebuskartell

Die Praxis der geplanten Obsoleszenz hat eine lange Geschichte. Die Definition des lateinischen Wortes Obsoleszenz lautet: „Die [in seiner Herstellungsweise, seinen Materialien oder Ähnlichem angelegte] Alterung eines Produkts, das dadurch veraltet oder unbrauchbar wird“. Ein besonders bekanntes Beispiel hierfür ist das Phoebuskartell, das in den 1920er-Jahren gegründet wurde.

Damals bemerkten führende Glühbirnenhersteller, dass die hohe Langlebigkeit ihrer Produkte ihren Absatz negativ beeinflusste. Glühbirnen, die sehr lange hielten, führten dazu, dass Verbraucher seltener neue kauften, was den Umsatz der Unternehmen drückte. Um diesem Problem entgegenzuwirken, schlossen sich 1924 mehrere führende Unternehmen der Glühlampenindustrie zusammen, darunter General Electric, Osram und Philips. Sie gründeten das besagte Kartell mit dem Ziel, die Lebensdauer von Glühbirnen absichtlich zu verkürzen und somit den Umsatz zu steigern.

Das Kartell legte eine standardisierte Lebensdauer von Glühbirnen auf etwa 1.000 Stunden fest. Um sicherzustellen, dass diese Vorgabe eingehalten wurde, entwickelten sie technische Standards und Testverfahren. Unternehmen, die Glühbirnen mit längerer Lebensdauer produzierten, wurden mit Strafen belegt.

In den 1940er-Jahren wurden die Existenz und die Praktiken des Kartells öffentlich bekannt und stießen auf große Kritik. Die Öffentlichkeit reagierte empört auf die gezielte Verkürzung der Produktlebensdauer. Obwohl das Kartell schließlich aufgelöst wurde, hinterließ es ein „nachhaltiges“ Erbe.

Superfest

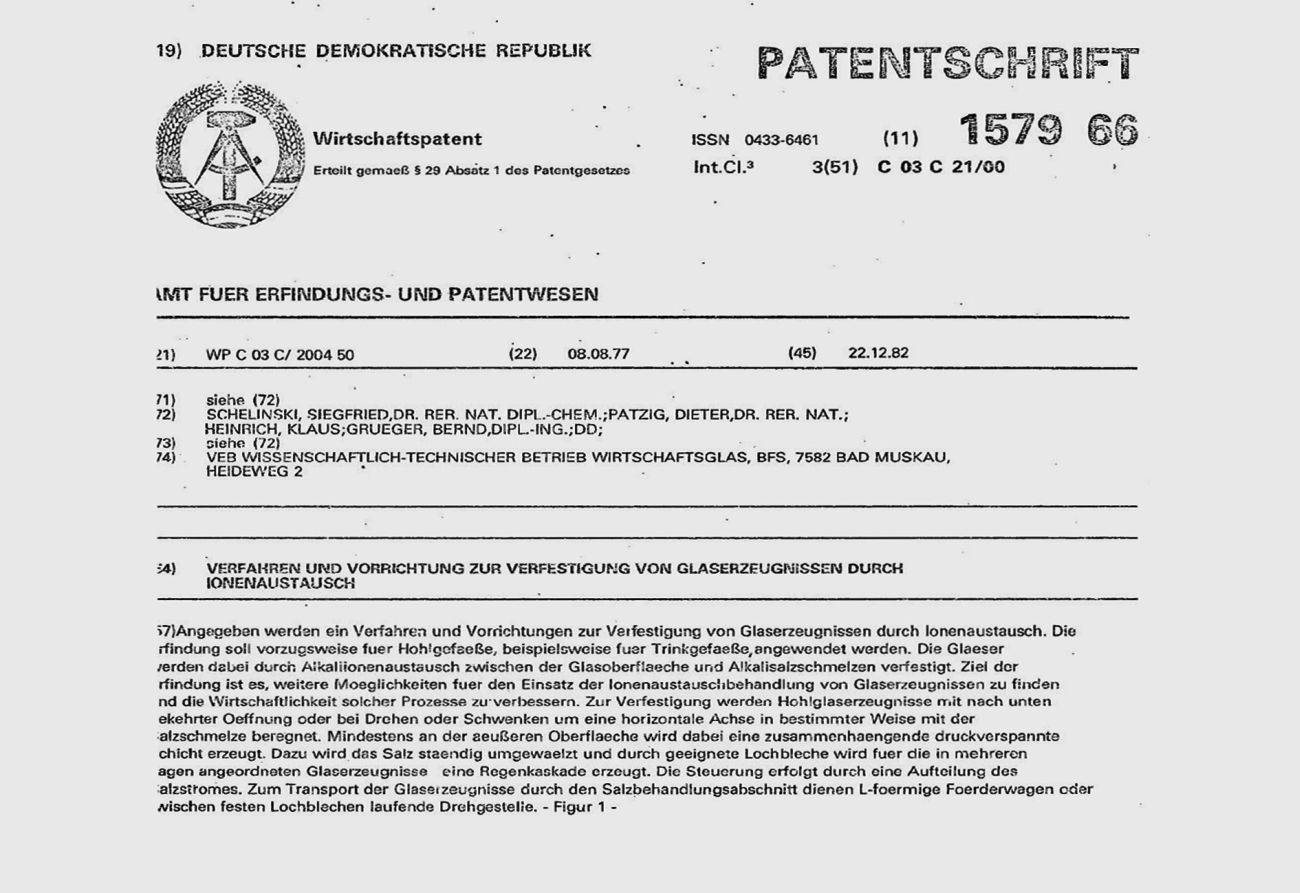

Ein Glas, das niemals bricht? Gab es schon, wollte aber im Westen niemand verkaufen. In den 1970er-Jahren entwickelten Wissenschaftler in der Deutschen Demokratischen Republik ein besonders robustes Glas, das als „Superfest“-Glas bekannt wurde. Dieses Glas hatte herausragende Eigenschaften. Es war extrem bruchfest. Die Lebensdauer des Glases war in etwa um den Faktor Fünfzehn höher als die herkömmlicher Gläser.

Die DDR setzte dieses Glas in zahlreichen Bereichen ein, insbesondere in öffentlichen Einrichtungen und Haushalten. Aufgrund seiner Langlebigkeit und Bruchfestigkeit war es besonders beliebt. Nach dem Mauerfall wollte dieses Produkt kein westlicher Betrieb herstellen. In marktwirtschaftlich orientierten Ländern bestand wenig Interesse an einem Produkt, das so langlebig war, dass es den Absatz neuer Produkte beeinträchtigte.

Das „Superfest“-Glas steht exemplarisch für die Spannungen zwischen technologischen Innovationen und den wirtschaftlichen Systemen, in denen sie eingeführt werden.

Wie dieses Patent aus der ehemaligen DDR zeigt, ist für Superfest-Glas eine druckverspannte Schicht auf der Glasoberfläche erforderlich - Quelle: Wikipedia

Wie dieses Patent aus der ehemaligen DDR zeigt, ist für Superfest-Glas eine druckverspannte Schicht auf der Glasoberfläche erforderlich - Quelle: Wikipedia

Nahezu verschleißfreie Bremsscheiben

Sie könnte die Feinstaubemissionen auf den Straßen um 90 % senken und ein ganzes Fahrzeugleben von durchschnittlich 300.000 Kilometern wartungsfrei überstehen: die herkömmliche Graugussbremsscheibe, im Hochgeschwindigkeitsflammspritzverfahren mit Wolfram-Carbid beschichtet (Lesen Sie hierzu auch die Reportage aus Galvanotechnik 9/2022, S. 1224 ff.). Das Patent gibt es schon seit Jahrzehnten. Ein Gießer aus dem hessischen Iron Valley versucht seit einigen Jahren, der ultralanglebigen Bremsscheibe, die schon Innovationsauszeichnungen erhalten hat, zum Durchbruch zu verhelfen, in jüngerer Zeit mit der Entwicklung einer kostengünstigeren Variante. Doch der kommerzielle Erfolg bleibt aus, obwohl die Einführung einer solchen Bremse die Umwelt schonen und Autofahrern hohe Kosten und Mühen ersparen würde. Leidtragende wären allerdings die Hersteller, die weniger Bremsscheiben produzieren würden, sowie die Kfz-Werkstätten, die künftig weniger Bremsen warten und auswechseln müssten – ein Schelm, wer Böses denkt, wenngleich fairerweise erwähnt werden muss, dass die Einführung eines solchen Bremssystems weitere technische Veränderungen mit sich bringt, weil adhäsiv und nicht mehr abrasiv gebremst wird. Zugleich muss die Bremsenthematik beim Elektroauto noch einmal in einem neuen Licht betrachtet werden.

Moderne Zeiten

Die geplante Obsoleszenz ist auch im Bereich IT gängige Praxis. Ein bekanntes Beispiel bei Microsoft ist der Fall des frühen Betriebssystems „DR DOS“, das ursprünglich von Digital Research entwickelt wurde. Microsoft wurde beschuldigt, absichtlich Fehlermeldungen in Windows 3.1 zu erzeugen, die besagten, dass das Programm nur unterMS-DOS laufe, obwohl es technisch auch unter DR DOS funktionierte. Diese Fehlermeldungen führten zu Verwirrung bei den Benutzern, was viele dazu veranlasste, auf MS-DOS umzusteigen. Diese Praxis wurde später in einem Gerichtsverfahren gegen Microsoft thematisiert. Mittlerweile fährt Microsoft eine etwas andere Firmenpolitik und setzt die Benutzer mit Updates sowie dem Ausbleiben selbiger unter Druck, damit sie zur aktuellsten Betriebssystemversion und am besten gleich zu einem neuen PC wechseln.

Apple wurde beschuldigt, ältere iPhone-Modelle durch Software-Updates zu verlangsamen, insbesondere wenn die Batterie alterte. Dies führte zu einem Skandal und dem sogenannten „Batterygate“, bei dem Apple zugab, die Leistung zu drosseln, um unerwartete Abschaltungen zu verhindern. Kritiker argumentieren jedoch, dass dies Verbraucher dazu ermutigte, neue Modelle zu kaufen, anstatt einfach die Batterie zu ersetzen. In den USA wurden gegen Apple mehrere Sammelklagen eingereicht. Im Jahr 2020 stimmte Apple einem Vergleich zu, in dessen Rahmen das Unternehmen bis zu 500 Millionen US-Dollar an betroffene Kunden zahlte.

Ein weiteres leidiges Beispiel sind Drucker. Viele Druckerhersteller bauen Chips in ihre Patronen ein, die verhindern, dass die Patronen nachgefüllt werden können. Einige Drucker zeigen auch Fehlermeldungen an oder verweigern den Dienst, wenn die Tintenstände niedrig sind, selbst wenn noch genug Tinte für weitere Drucke vorhanden ist.

Werden Bremsscheiben im Hochgeschwindigkeitsflammspritzverfahren mit Wolfram-Carbid beschichtet, können sie über die gesamte Fahrzeuglebensdauer wartungsfrei bleiben. Die Feinstaubemissionen sinken zugleich massiv - Foto: Andreas Bednareck

Werden Bremsscheiben im Hochgeschwindigkeitsflammspritzverfahren mit Wolfram-Carbid beschichtet, können sie über die gesamte Fahrzeuglebensdauer wartungsfrei bleiben. Die Feinstaubemissionen sinken zugleich massiv - Foto: Andreas Bednareck

Alltagsschrott

Das Problem der geplanten Obsoleszenz begegnet uns mittlerweile überall. Der Eindruck, dass die meisten Produkte nur von zwölf bis Mittag halten, kommt nicht von ungefähr. Lebensmittel werden oft mit Ablaufdaten versehen, die kürzer sind als ihre tatsächliche Haltbarkeit, um den Verkauf anzukurbeln. Rasierklingen werden so hergestellt, dass sie schnell stumpf werden. Selbst in teuren Haarschneidern finden sich häufig empfindliche Kunststoffteile, die nach einer bestimmten Anzahl von Benutzungen – vorzugsweise nach Ablauf der Garantie – verschleißen.

Unterstützt wird dies durch die sogenannte wahrgenommene Obsoleszenz. Durch Werbung und Marketing werden Verbraucher dazu gebracht zu glauben, dass ihre Produkte nichts mehr taugen, obwohl sie noch funktionsfähig sind. Dieses Kaufverhalten wird durch den „Social Proof“ beschleunigt, das heißt den Wunsch, mit den neuesten Trends Schritt zu halten. Verbraucher werden dazu motiviert, ältere, aber noch funktionierende Produkte gegen neuere zu ersetzen. Neben der Elektronikindustrie ist hier insbesondere die Modeindustrie hervorzuheben.

Apple-Gründer Steve Jobs mit einem Macbook. Apple wurde beschuldigt, ältere iPhone-Modelle durch Software-Updates zu verlangsamen, um Kunden zum Kauf neuer Geräte zu animieren - Foto: Matthew Yohe, CC BY 3.0, wikimedia

Apple-Gründer Steve Jobs mit einem Macbook. Apple wurde beschuldigt, ältere iPhone-Modelle durch Software-Updates zu verlangsamen, um Kunden zum Kauf neuer Geräte zu animieren - Foto: Matthew Yohe, CC BY 3.0, wikimedia

Oberflächentechnik als Vorbild

Kein Oberflächenbeschichter käme auf die Idee, absichtlich schlechter zu beschichten, damit er neue Aufträge erhält. Dies können sich nur die großen Player in Wirtschaft und Industrie leisten. Die gezeigten Beispiele zeigen den spannungsgeladenen Widerspruch zwischen den technischen Möglichkeiten einer langlebigen Fertigung und der Massenproduktion für eine Wegwerfgesellschaft, die den Zwängen stetigen Wachstums unterworfen ist. Wird dieser Widerspruch mit Blick auf den Klimawandel eines Tages überwunden? Wir werden sehen.

Doch zurück zur Galvanotechnik: 7,5 statt 8,0 µm, 140 statt 144 Stunden im SS-Test und andere Reklamationen mögen faktisch richtig sein, sie machen jedoch die Welt keinesfalls schlechter. Im Gegenteil: Würden alle Industriezweige so gewissenhaft planen und arbeiten wie die Oberflächentechnik, könnten wir in einer wesentlich besseren, weil ressourcenschonenderen Welt leben. Nachhaltigkeit durch Galvano- und Oberflächentechnik ist kein Lippenbekenntnis. Denn Langlebigkeit, für die unsere Branche sorgt, ist die Essenz der Nachhaltigkeit. Schließlich verbrauchen Produkte und Anwendungen weniger Energie und es entstehen zugleich weniger Emissionen bei der Herstellung und dem Transport neuer Produkte und beim Recycling alter, je länger ihre Lebensdauer währt. Die vielfältigen Beschichtungstechnologien, die Produkten ein langes Leben frei von Korrosion und geschützt vor übermäßigem Verschleiß bescheren, sind daher zukunftsfähig und unverzichtbar – heute mehr denn je!