Ist der Traum vom Wasserstoff ausgeträumt?

Der Traum vom Wasserstoff als Motor einer neuen, nachhaltigen Wirtschaft z. B. bei der Herstellung sogenannten „grünen“ Stahls? Die Begeisterung, die in den letzten Jahren so groß war, scheint zu verfliegen. Zum Beispiel bei ArcelorMittal, einem der weltweit größten Stahlhersteller. Man wolle in neue Technologien in der Produktion investieren, um bis 2050 klimaneutral zu werden, hieß es in einer Pressemitteilung des Unternehmens vor fünf Jahren. Die am Standort Hamburg erprobte Direktreduktion von Eisenerz mit Erdgas wolle man deshalb künftig mit Wasserstoff verwirklichen – zunächst über Dampfreformierung von Erdgas, bis ausreichend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht, um Stahl klimaneutral herzustellen.

Bereits ab 2025, so der Plan, sollte die Produktion von 100 000 Tonnen Stahl auf Wasserstoff-Basis stattfinden. Ein Gewinn für die Umwelt, denn mit Wasserstoff im DRI-Verfahren (Direct Reduced Iron) lässt sich Stahl nahezu CO2-frei herstellen – Wasserstoff ist ein echter Gamechanger für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie [1].

Am 19. Juni dieses Jahres gestand nun der Luxemburger Stahlriese das Scheitern dieses Plans ein: „Es wird immer deutlicher, dass die Energiewende in allen Bereichen langsamer als erwartet vorankommt. Dazu gehört auch, dass grüner Wasserstoff noch keine tragfähige Energiequelle ist und die DRI-Produktion auf Erdgasbasis als Übergangslösung nicht wettbewerbsfähig ist.“ [2]

Mit dem Rückzug ist der Verzicht von ArcelorMittal Deutschland auf eine Förderung der Implementation der neuen Technologie durch die öffentliche Hand in Milliardenhöhe verbunden – „aber selbst mit der finanziellen Unterstützung ist die Wirtschaftlichkeit dieser Umstellung nicht ausreichend gegeben“, bilanziert Geert Van Poelvoorde, CEO von ArcelorMittal Europe.

Grüner Wasserstoff

Die Idee, grünen Wasserstoff als Eckpfeiler der Energiewende zu verankern, entstand aus zwei zentralen Erkenntnissen:

- Viele Anwendungen lassen sich nicht direkt elektrifizieren – sei es in der Schwerindustrie, der Schifffahrt, dem Flugverkehr oder in Hochöfen. Grüner Wasserstoff, erzeugt per Elektrolyse mit Strom aus Wind und Sonne, kann fossile Brennstoffe in diesen Sektoren ersetzen und so erhebliche CO2-Reduktionen ermöglichen. Aufgrund dieses Potenzials gilt er seit Mitte der 2010er-Jahre als Schlüsseltechnologie für ein klimaneutrales Energiesystem, was sich in der EU-Wasserstoffstrategie und der Nationalen Wasserstoffstrategie Deutschlands niederschlägt.

- Der Ausbau der erneuerbaren Energien brachte das Problem von Erzeugungsspitzen und Dunkelflauten mit sich. Grüner Wasserstoff erlaubt es, Überschussstrom aus Wind- und Solarparks in chemische Energie zu überführen, zu speichern und zeitversetzt wieder abzurufen (Power-to-Gas). Diese flexible Speicher- und Transportfunktion machte ihn zum unverzichtbaren Baustein einer auf 100 % erneuerbaren Energien basierenden Versorgung.

Der technologische Wandel hin zu einer Wasserstoffwirtschaft auf Basis von grünem Wasserstoff geht allerdings nicht so schnell voran, wie vonseiten der Politik angesichts ambitionierter Klimaziele und dem Wunsch nach einer resilienten Energieversorgung gewünscht.

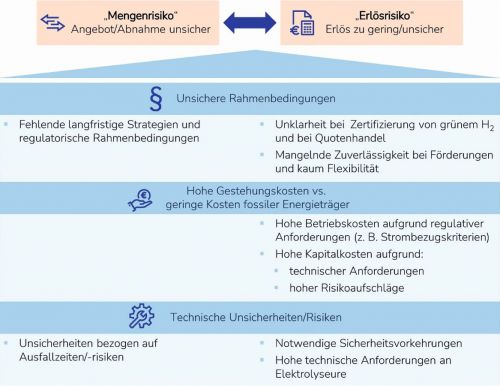

Abb. 1: Übersicht über Herausforderungen und Wechselwirkungen beim Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland (Grafik: VDI)

Abb. 1: Übersicht über Herausforderungen und Wechselwirkungen beim Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland (Grafik: VDI)

Im April dieses Jahres hat denn auch der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) für mehr „Pragmatismus statt Überregulierung“ beim Wasserstoffhochlauf plädiert. Trotz klar formulierter Ziele zur Förderung von grünem Wasserstoff durch die Bundesregierung sei in der Praxis bislang zu wenig passiert. „Der Koalitionsvertrag beinhaltet zwar einige positive Signale – darunter schnellere Genehmigungsverfahren –, dennoch ist vieles noch zu unkonkret. Zum Beispiel die weitere Förderung von Wasserstoffnutzung und -erzeugung durch die Reduktion der Abgabenlast“, bemängelt VDI-Direktor Adrian Willig. Und Michael Sterner, Professor an der OTH Regensburg und VDI-Wasserstoffexperte, erkennt ein „Henne-Ei-Problem“ beim Hochlauf: „Sowohl potenzielle Erzeuger als auch Anwender von grünem Wasserstoff und seiner Derivate werden mit substanziellen Abnahme- bzw. Versorgungsrisiken sowie hohen Erlösrisiken konfrontiert.“ VDI-Direktor Adrian Willig bekräftigt: „Es braucht jetzt eine koordinierte politische Unterstützung, die beide Risiken gezielt adressiert – und das über 2030 hinaus.“(Abb. 1)

Schnelle Karriere eines leichten Elements

Wasserstoff ist seit 1766 bekannt. Henry Cavendish berichtet in seiner Veröffentlichung „Experiments on Factitious Air“, wie er in einem Experiment Salzsäure auf Eisen, Zink und auch Zinn einwirken ließ. Dabei erhielt er Wasserstoff, den er als „inflammable air“, also entflammbare Luft, oder auch als Phlogiston bezeichnete.

Wasserstoff ist seit 1766 bekannt. Seither beflügelt das leichteste und erste Element im Periodensystem der Elemente die Geister.

Seither beflügelt das leichteste und erste Element im Periodensystem der Elemente die Geister. Schon am 1. Dezember 1783 gelang dem französischen Physiker Jacques Charles zusammen mit seinem Co-Piloten Nicolas-Louis Robert in Paris der erste bemannte Flug mit einem Wasserstoffballon, nachdem sie kurz zuvor im August einen ersten unbemannten Wasserstoffballon hatten steigen lassen. Und nur zwei Jahre später, am 7. Januar 1785, überquerten Jean-Pierre Blanchard und John Jeffries den Ärmelkanal auf dem Luftweg mit einem Wasserstoffballon.

Die Erfindung der Wasserstoffwirtschaft

Abb. 2: In seinem Roman „Die geheimnisvolle Insel“ postuliert Jules Verne schon 1874 eine künftige Wasserstoffwirtschaft (Foto: Amazon)

Abb. 2: In seinem Roman „Die geheimnisvolle Insel“ postuliert Jules Verne schon 1874 eine künftige Wasserstoffwirtschaft (Foto: Amazon)

Würde sich ein Ersatz finden lassen? „Doch was könnte man wohl finden?“ fragt die Romanfigur Pencroff, „haben Sie darüber eine Ansicht, Herr Cyrus?“ – „Eine oberflächliche, ja, mein Freund. – Nun, was wird an Stelle der Kohle zum Brennen dienen? – Das Wasser, antwortete Cyrus Smith. – Das Wasser! rief Pencroff erstaunt; das Wasser, um Dampfschiffe und Locomotiven zu treiben, Wasser, um damit Wasser zu erhitzen? – Ja wohl, doch das in seine Elementarbestandtheile zerlegte Wasser, belehrte ihn Cyrus Smith, zerlegt durch Elektricität, die bis dahin zur mächtigen und leicht verwendbaren Kraft erwachsen sein wird, denn alle großen Erfindungen scheinen in Folge eines unerklärlichen Gesetzes sich zur selbigen Zeit zu ergänzen. Ich bin davon überzeugt, meine Freunde, daß das Wasser dereinst als Brennstoff Verwendung findet, daß Wasserstoff und Sauerstoff, die Bestandtheile desselben, zur unerschöpflichen und bezüglich ihrer Intensität ganz ungeahnten Quelle der Wärme und des Lichtes werden. Der Tag wird nicht ausbleiben, wo die Kohlenkammern der Steamer und die Tender der Locomotiven statt der Kohle diese beiden Gase vielleicht in comprimirtem Zustande mitführen werden, welche unter den Kesseln eine enorme Heizkraft entwickeln. Keine Furcht also!“ (Abb. 2)

Dieser kurze Dialog im Roman „Die geheimnisvolle Insel“ ist auf verblüffende Weise aktuell. Er zeugt zum einen vom Optimismus der Ingenieure und ihrem Vertrauen darauf, dass es immer wieder gelingen wird, etwa Neues zu finden und nutzbar zu machen, wenn eine bestimmte Ressource zur Neige geht.

Zum anderen wird in der Passage deutlich, dass Prognosen über zukünftige technische Entwicklungen prinzipiell auf dem zur Zeit der Prognose entwickelten Stand der Technik beruhen und nur diese zur jeweiligen Zeit vorhandenen technischen Möglichkeiten in die Zukunft extrapoliert werden. „Störfaktoren“ wie neue Entdeckungen und damit einhergehende Innovationen, die der Entwicklung der Technologien einen völlig anderen Spin geben, können in Prognosen nicht beachtet werden. Man kann nicht wissen, was man nicht wissen kann. So konnte Jules Verne 1874 nicht wissen, dass Carl Benz schon 1886 das erste praxistaugliche Auto mit Verbrennungsmotor erfinden würde, das wenige Jahrzehnte darauf auf Basis preisgünstigen Erdöls an der Eisenbahn vorbeiziehen würde. Ihn bedrückt die Aussicht auf Mangel an Kohle.

Abb. 3: Die Illustration visualisiert eine mögliche Produktionsplattform für Offshore-Wasserstoff. Hintergrundinfo: https://idw-online.de/de/ news853540 (Foto: Helmholtz-Zentrum Hereon / Aquaventus Förderverein e.V.)

Abb. 3: Die Illustration visualisiert eine mögliche Produktionsplattform für Offshore-Wasserstoff. Hintergrundinfo: https://idw-online.de/de/ news853540 (Foto: Helmholtz-Zentrum Hereon / Aquaventus Förderverein e.V.)

Umso erstaunlicher, mit welcher Klarheit Verne die wirtschaftliche Bedeutung des Wasserstoffs – elektrolytisch aus Wasser hergestellt – erahnt. Elektrolyse kannte er; die erste dokumentierte Elektrolyse von Wasser wurde im Jahr 1800 von den britischen Wissenschaftlern William Nicholson und Anthony Carlisle durchgeführt. Sie nutzten die kurz zuvor erfundene Volta'sche Säule, um elektrischen Strom durch Wasser zu leiten. Dabei beobachteten sie die Freisetzung von zwei Gasen im Verhältnis 2:1, was sie korrekt als Wasserstoff und Sauerstoff identifizierten (Abb. 3).

Wasserstoff als Schlüssel zur Dekarbonisierung

Eigentlich ist es unverständlich, dass Wasserstoff, der heute als „Neuentdeckung“ in aller Munde ist und als unverzichtbar für die klimafreundliche Umstellung energieintensiver Sektoren wie Stahl, Chemie, Zement und Gaskraftwerke angesehen wird, nach dem zweiten Weltkrieg ein Schattendasein fristete. Es werden wohl die Nachwirkungen der Katastrophe in Lakehurst und das damit verbundene Trauma gewesen sein, dass man vom Wasserstoff die Finger ließ: Der Zeppelin LZ 129 „Hindenburg“ wurde am 6. Mai 1937 bei der Landung in Lakehurst (New Jersey, USA) zerstört, als sich die Wasserstofffüllung entzündete. 35 der 97 Menschen an Bord sowie ein Mitglied der Bodenmannschaft kamen dabei ums Leben.

Andererseits: Auf der Ebene Energieträger hieß die Alternative seit den 1950er-Jahren preiswertes Erdöl, das bis zum sogenannten Ölschock zur Jahreswende 1973/74 endlos zu sprudeln schien. Und es lag im Mainstream der Überzeugungen in Technik, Wirtschaft und Politik, dass es die Kernenergie sei, die die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas ab den 2000er-Jahren mehr und mehr ablösen würde.

Es gab nur wenige, die querdachten. Zu ihnen zähle ich Reinhard Dahlberg, den ich Anfang 1980 in Heilbronn traf. Dahlberg war damals Leiter des dort angesiedelten Geschäftsbereichs Halbleiter der AEG-Telefunken. Heute ist sein Name fast in Vergessenheit geraten, doch ihm gebührt die Ehre, als einer der ersten den Gedanken, Wasserstoff mit Photovoltaik zu produzieren und als Energieträger zu nutzen, konsequent ausformuliert hat. 1990 erinnert er sich in einem Interview: „Wir haben Solarzellen seit 1963 für die Raumfahrt gebaut. Ich habe selbst einige namhafte deutsche Spezialisten auf diesem Gebiet aus den USA wieder zurückgeholt. Und dann kam die Bundesregierung eines Tages auf uns zu und sagte, wir sollten zusammen mit der Wacker-Chemie und mit der Schwesterfirma der AEG in Wedel ein Forschungsprogramm über terrestrische Solarzellen einrichten. Damals dachte ich, was ist denn das für ein Unsinn. Aber ich habe mich mit der Aufgabe beschäftigt. Und je mehr ich da eingestiegen bin, umso tiefer bin ich zur Überzeugung gekommen, dass es so, wie das Konzept gedacht war (dass nämlich mit Solarzellen in Deutschland Strom erzeugt wird, vielleicht sogar in Konkurrenz zur Kernenergie), wirtschaftlicher Unsinn ist. Und als ich so weit war, da hab' ich mir die Frage gestellt: „Wie müsste man's denn richtig machen?“

1980 entwickelte der Physiker unter dem Eindruck der Ölkrise das Konzept einer Wasserstoffwirtschaft, in der mit Sonnenenergie Wasserstoff in Wüstengebieten erzeugt wird, um ihn als transportable Primärenergiequelle über Pipelines zu den Verbrauchern zu bringen. Dahlbergs Konzept habe ich – damals war ich Redakteur der Zeitung VDI nachrichten – in sechs Fortsetzungen veröffentlicht [3].

Das Dahlberg-Konzept faszinierte, wurde aber nie auch nur ansatzweise in Wirtschaft und Politik für umsetzbar gehalten. Denn Dahlberg hatte nicht nur eine Vision beschrieben, der man unverbindlich hätte zustimmen können, sondern alles auch penibel durchgerechnet. Seine Essentials lauteten:

- Technisch: Nutzung der Sonnenenergie allein durch Photovoltaik

- Räumlich: Nutzung allein in zentralen Großanlagen mit Solarfarmen

- Zeitlich: Aufbau eines globalen Systems der Wasserstoffwirtschaft durch selbstreproduzierende automatische Fabriken

Die Dauer der Transformation zu einer weltweiten Wasserstoffwirtschaft schätzte er auf viele Jahrzehnte bis in die Mitte des 21. Jahrhunderts hinein. Und die gesamten Investitionskosten für das Projekt zur Deckung des Weltenergiebedarfs veranschlagte Dahlberg auf etwa 90 Billionen Deutsche Mark.

Das war wohl der Pferdefuß des Konzepts. Über die Größenordnung des Ansatzes und dessen politische Implikationen – Dahlberg hatte die Saharastaaten als Standort für die Photovoltaik ins Auge gefasst – mochte man nicht nachdenken. „Das Konzept liegt bei uns in der untersten Schublade“, hieß es auf meine damalige Nachfrage im Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT). In den 1980er-Jahren waren Dahlbergs Zahlen schwache Argumente gegen die Weiterentwicklung der Kernenergienutzung als zentralem Anker einer künftigen Energieunabhängigkeit und Dekarbonisierung.

Wasserstoff à la carte

Das Projekt der Wasserstoffwirtschaft ist technisch gut begründet. So ist das H2-Molekül ungiftig und nicht selbstentzündlich. Es ist 14-mal leichter als Luft und hat eine hohe Energiedichte. Der Heizwert von 1 kg H2 entspricht dem von 2,8 kg Benzin oder 2,1 kg Erdgas. Kurzum: Als Energieträger ist Wasserstoff nicht gefährlicher als Erdgas oder Erdöl. Gefahren wie Explosionen und Wasserstoffversprödung sind technisch kontrollierbar.

Aber: Vielfach wird unterschätzt, wie langwierig und kompliziert ein gewünschter Systemwechsel in der Technologie sein kann. Üblicherweise finden Neuerungen in der Technik quasi evolutionär entsprechend jeweiliger Marktbedingungen statt. Natürlich gibt es gelegentlich auch revolutionäre Entwicklungen – Sprunginnovationen, die sich aufgrund ihrer (wirtschaftlichen) Vorteile Bahn brechen und die Welt in kurzen Zeiträumen auf den Kopf stellen. Gegenwärtig hat wohl die Anwendung der Methoden der Künstlichen Intelligenz solch disruptives Potenzial. In der Regel vollziehen sich technologische Veränderungen jedoch schleichend und fast unmerklich, sozusagen hinter dem Rücken der Akteure.

Völlig anders stellt sich die Situation dar, wenn ein Technologiewechsel politisch gewollt und geplant ist. Das gilt auch für Dahlbergs Ansatz, der für die Umsetzung seines Konzepts mit einem Zeitraum von etwa 80 Jahren rechnet. Als gewollter politischer Akt gebärdet sich ein Technologiewechsel allerdings meist tückisch, denn das Wesen einer modernen technologischen Infrastruktur ist es, komplex zu sein und auf vielerlei Wechselwirkungen beteiligter Techniken und Rückkoppelungen in der Gesellschaft zu beruhen. Ein bewusster politischer Eingriff in das technische System kann schnell Folgen zeitigen, an die niemand gedacht hat.

In der aktuellen Diskussion um eine künftige Wasserstoffwirtschaft kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass von so manchem Akteur in Politik und Gesellschaft die Komplexität eines Wechsels der technologischen Infrastruktur unserer Energieversorgung und die dafür benötigten Zeiträume komplett unterschätzt werden. Die Annahme, die Energiewende sei eine Angelegenheit von wenigen Jahren und im Handumdrehen zu meistern – diese Wette auf die Zukunft könnte ins Auge gehen.

Welche Auswirkungen von einer künftigen Wasserstoffwirtschaft auf die Branche der Galvanotechnik zu erwarten sind, hat die Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik (DGO) in einer Umfrage [4] ermittelt, demnach ist in den Unternehmen ein ausgeprägtes Bewusstsein für den zunehmend hohen Stellenwert galvanotechnischer Prozesse für die Wasserstoffwirtschaft klar erkennbar. Allerdings sind laut DGO noch einige Stolpersteine auf dem Weg dahin aus dem Weg zu räumen. Neben den hohen Produktionskosten von grünem Wasserstoff, einer fehlenden flächendeckenden Infrastruktur zur Verteilung, regulatorischen Unsicherheiten oder schlechten Aussichten auf eine schnelle Skalierung des Marktes, gelte es auch technologische Herausforderungen bei Speicherung und Transport von Wasserstoff zu meistern.

Technologische Herausforderungen

Tatsächlich ist das Wasserstoff-Atom so klein, dass es buchstäblich durch alle Wände gehen kann. Damit ist häufig eine Degradation der mechanischen Eigenschaften des den Wasserstoff einschließenden Werkstoffs verbunden. Die in der Werkstofftechnik gefürchtete Wasserstoffversprödung (Hydrogen Embrittlement) äußert sich überwiegend in einer reduzierten Duktilität. Bei sehr hohen Konzentrationen kann auch die Festigkeit der Werkstoffe beeinträchtigt sein – bis hin zu einer wasserstoffunterstützten Rissbildung.

Abb. 4: Die Einspeisung von Wasserstoff in das bestehende europäische Gasnetz ist mit technischen und regulatorischen Herausforderungen verbunden. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) arbeitet deshalb an einer umfassenden Wissensdatenbank, die wichtige Informationen zu Standards für sichere Materialien und Komponenten sowie zur europäischen Gasinfrastruktur bereitstellt. Hintergrund-Info dazu: https://idw-online.de/de/news838264 (Foto: stock.adobe.com)

Abb. 4: Die Einspeisung von Wasserstoff in das bestehende europäische Gasnetz ist mit technischen und regulatorischen Herausforderungen verbunden. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) arbeitet deshalb an einer umfassenden Wissensdatenbank, die wichtige Informationen zu Standards für sichere Materialien und Komponenten sowie zur europäischen Gasinfrastruktur bereitstellt. Hintergrund-Info dazu: https://idw-online.de/de/news838264 (Foto: stock.adobe.com)

Gerade auf dem Gebiet der Wasserstoffversprödung gibt es noch eine Menge Forschungsbedarf – der auch angegangen wird: So hat zum Beispiel die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) ihre Expertise auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologien in einem Kompetenzzentrum gebündelt. Und hinsichtlich der Ausbauplanung, in bisher für Erdgas genutzten Leitungen künftig Wasserstoff zu transportieren, hat der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) die Wasserstofftauglichkeit von Stahlwerkstoffen für Gasleitungen und Anlagen in einem Forschungsprojekt stichprobenhaft untersucht und bewertet, zudem das Verhalten von Wasserstoff im Transportnetz analysiert und einen Transformationspfad zu höheren Wasserstoff-Konzentrationen im europäischen Gasnetz aufgezeigt (Abb. 4).

Forschungserfolge

Darüber hinaus gilt es, in der Grundlagenforschung den Kenntnisstand zum Verhalten von Wasserstoff zu erhöhen. Wie lässt sich Wasserstoffversprödung von Metallen insbesondere in den besonders anfälligen hochfesten Stählen verhindern, lautet eine zentrale Frage. Bekannt ist, dass dabei zunächst an der entsprechenden Metalloberfläche eine katalytische Spaltung der Wasserstoffmoleküle in atomaren Wasserstoff auftritt. Die einzelnen Wasserstoffatome dringen anschließend in das Metallgitter ein und bilden mit dem Metall meist nichtstöchiometrisch zusammengesetzte, legierungsartige oder interstitielle Hydride.

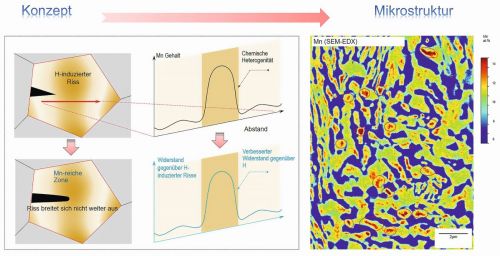

Abb. 5: Chemische Heterogenität innerhalb der Mikrostruktur bewirkt eine verbesserte Beständigkeit gegen wasserstoffinduzierte Rissbildung und unterdrückt ein wasserstoffinduziertes vorzeitiges Materialversagen (Foto: MPI-SusMat / Nature Materials; DOI: 10.1038/s41563-021-01050-y)

Abb. 5: Chemische Heterogenität innerhalb der Mikrostruktur bewirkt eine verbesserte Beständigkeit gegen wasserstoffinduzierte Rissbildung und unterdrückt ein wasserstoffinduziertes vorzeitiges Materialversagen (Foto: MPI-SusMat / Nature Materials; DOI: 10.1038/s41563-021-01050-y)

Ein internationales Wissenschaftlerteam um Binhan Sun vom Max-Planck-Institut für nachhaltige Materialien (MPI-SusMat) in Düsseldorf hat jetzt einen Weg gefunden, wasserstoffinduzierte Risse in hochfesten Stählen zu stoppen, wie die Forscher in der Zeitschrift „Nature Materials“ berichten. „Es war unser Ziel, eine kostengünstige, skalierbare Strategie zu finden, um hochfeste Stähle unter Beibehaltung ihrer mechanischen Leistungsfähigkeit widerstandsfähiger gegen Wasserstoff zu machen“, kommentiert Binhan Sun, Themenleiter für Wasserstoffversprödung in Hochleistungslegierungen am MPI-SusMat und Erstautor der Veröffentlichung, den Forschungserfolg, der gar nicht hoch genug geschätzt werden kann (Abb. 5). Die Wissenschaftler implementierten manganreiche Bereiche in die Mikrostruktur des Stahls, um Risse abzustumpfen und Wasserstoff darin einzufangen und so die Rissausbreitung zu stoppen. „Wir haben unsere Methode mit hochfesten Manganstählen getestet, in denen wir eine extrem hohe Anzahldichte (über ~2 × 1018 m–3) von manganreichen Pufferzonen erzeugt haben. Diese Pufferzonen stellen Sackgassen für Risse dar, indem sie scharfe Risse abstumpfen. Dadurch wird der Stahl doppelt so widerstandsfähig gegen Wasserstoff wie herkömmliche chemisch homogene Stähle, unabhängig davon, wann und wie Wasserstoff in das Material eingedrungen ist“, sagt Dirk Ponge, Leiter der MPI-SusMat-Gruppe „Mechanism-based Alloy Design“. Die in Nature Materials vorgestellte Methode lasse sich prinzipiell auf viele etablierte Stahlsorten anwenden.

Auch Aluminium neigt dazu, bei Kontakt mit Wasserstoff zu verspröden. Wasserstoffresistente Legierungen waren bisher zu weich, um sie für High-Tech-Anwendungen zu nutzen. Ein internationales Forschungsteam – darunter ebenfalls Wissenschaftler des MPI-SusMat – hat nun eine innovative Lösung gefunden: Sie entwickelten eine Designstrategie, die es ihnen ermöglicht, besonders feste und gleichzeitig versprödungsresistente Legierungen zu entwickeln. Wie sie Aluminium fit für die Wasserstoffindustrie zu machen, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift Nature: Mit einer zweistufigen Wärmebehandlung wurden zunächst feine Nanopartikel aus Al3Sc hergestellt, umschlossen von einer Hülle aus Al3(Mg,Sc)2. Beide Partikelarten in der gesamten Aluminium-Magnesium-Legierung verteilt erfüllen zwei wichtige Funktionen: Die feinen Al3Sc-Partikel erhöhen die Festigkeit, während die Al3(Mg,Sc)2 Partikel die Wasserstoffbeständigkeit erhöhen.

Diese neue Al-Legierung weist eine um 40 Prozent höhere Festigkeit und eine fünfmal bessere Wasserstoffversprödungsresistenz im Vergleich zu Scandium-freien Legierungen auf – und das sogar bei einer Wasserstoffbeladung von bis zu 7 ppmw (parts per million by weight, Teile pro Million nach Gewicht). Trotz der Beladung mit Wasserstoff bleibt die Legierung duktil und bildet keine wasserstoffbedingten Risse, lautet das Fazit der Forscher.

QUELLEN:

[1] https://t1p.de/gfqzs

[2] https://t1p.de/xft3u

[3] Reinhard Dahlberg, Löst Wasserstoff die fossilen Brennstoffe ab?, VDI nachrichten 1980, 6 Folgen, Nr. 31 - 36.

[4] Galvanotechnik 116 (2025) Nr. 3, S. 330 ff.