So soll die neue Jenoptik-Fabrik für Mikrooptiken in Dresden aussehen. Visualisierung: studiobrand.3dvisuals für JenoptikAls Antwort auf die seit Jahren steigende Nachfrage für Chipfabrik-Ausrüstungen baut Jenoptik nun eine neue Mikrooptik-Fabrik in Dresden. Das Werk in Nachbarschaft zur Bosch-Chipfabrik soll ab Anfang 2025 spezielle Mikro- und Nanooptiken für die Mikroelektronik-Industrie herstellen. Jenoptik will in diesem Zuge seine Dresdner Belegschaft auf rund 120 Beschäftigte verdoppeln. Das Unternehmen investiert voraussichtlich über 70 Mio. € in die Fabrik – und zwar subventionsfrei. Es handelt sich dabei um die größte Einzelinvestition in der drei Dekaden umfassenden Nachwende-Geschichte des Thüringer Unternehmens.

So soll die neue Jenoptik-Fabrik für Mikrooptiken in Dresden aussehen. Visualisierung: studiobrand.3dvisuals für JenoptikAls Antwort auf die seit Jahren steigende Nachfrage für Chipfabrik-Ausrüstungen baut Jenoptik nun eine neue Mikrooptik-Fabrik in Dresden. Das Werk in Nachbarschaft zur Bosch-Chipfabrik soll ab Anfang 2025 spezielle Mikro- und Nanooptiken für die Mikroelektronik-Industrie herstellen. Jenoptik will in diesem Zuge seine Dresdner Belegschaft auf rund 120 Beschäftigte verdoppeln. Das Unternehmen investiert voraussichtlich über 70 Mio. € in die Fabrik – und zwar subventionsfrei. Es handelt sich dabei um die größte Einzelinvestition in der drei Dekaden umfassenden Nachwende-Geschichte des Thüringer Unternehmens.

„Dresden wird zu einem Hauptstandort unserer Mikrooptik-Aktivitäten“, versprach Jenoptik-Vorstand Stefan Traeger. „Wir haben uns bewusst für einen der der bedeutendsten Standorte der Halbleiterindustrie in Deutschland und Europa entschieden, an dem viele globale Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Branche präsent sind.“

Mit 200 Pfählen auf Lausitzer Granitplatte erschütterungsfrei verankert

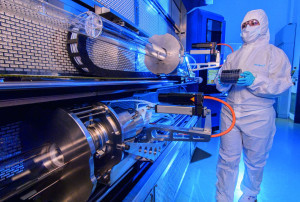

Corenext-Projektleiter Michael Roitzsch und Ko-Geschäftsführer Tim Hentschel arbeiten im Barkhausen-Institut unter anderem an vertrauenswürdigen Prozessoren, Betriebssystemen und offenen Netzwerk-Architekturen für 6G und die europäische Telekommunikations-IndustrieDie Fabrik selbst soll zirka 11 000 Quadratmeter Nutzfläche umfassen, darunter 2000 Quadratmeter Reinraum. Der wird erschütterungsfrei mit 200 Bohrpfählen auf einer unterirdischen Platte aus Lausitzer Granit verankert: Die Sensoren und Optiken, die Jenoptik hier fertigen will, sind während der Herstellung ähnlich empfindlich wie Computerchips. Eine kleine Erschütterung oder ein winziges Staubkorn können die gesamte Tagesproduktion in Ausschuss verwandeln. Denn Optiken, mit denen Chipmasken über den Siliciumscheiben (Wafer) hochgenau ausgerichtet und belichtet werden, darf man sich nicht wie Brillen-Linsen vorstellen. Vielmehr handelt es sich um teils nur nanometer-kleine Strukturen, mit denen sich unsichtbare Lichtstrahlen lenken und manipulieren lassen. Solche Optiken brauchen die Chipfabriken sowohl für die klassische Lithographie mit „tiefem Ultraviolettlicht“ (DUV) wie auch für Halbleiterstrukturen, die mit Extrem-Ultraviolett-Strahlen (EUV) erzeugt werden, wie sie beispielsweise TSMC in Taiwan einsetzt.

Corenext-Projektleiter Michael Roitzsch und Ko-Geschäftsführer Tim Hentschel arbeiten im Barkhausen-Institut unter anderem an vertrauenswürdigen Prozessoren, Betriebssystemen und offenen Netzwerk-Architekturen für 6G und die europäische Telekommunikations-IndustrieDie Fabrik selbst soll zirka 11 000 Quadratmeter Nutzfläche umfassen, darunter 2000 Quadratmeter Reinraum. Der wird erschütterungsfrei mit 200 Bohrpfählen auf einer unterirdischen Platte aus Lausitzer Granit verankert: Die Sensoren und Optiken, die Jenoptik hier fertigen will, sind während der Herstellung ähnlich empfindlich wie Computerchips. Eine kleine Erschütterung oder ein winziges Staubkorn können die gesamte Tagesproduktion in Ausschuss verwandeln. Denn Optiken, mit denen Chipmasken über den Siliciumscheiben (Wafer) hochgenau ausgerichtet und belichtet werden, darf man sich nicht wie Brillen-Linsen vorstellen. Vielmehr handelt es sich um teils nur nanometer-kleine Strukturen, mit denen sich unsichtbare Lichtstrahlen lenken und manipulieren lassen. Solche Optiken brauchen die Chipfabriken sowohl für die klassische Lithographie mit „tiefem Ultraviolettlicht“ (DUV) wie auch für Halbleiterstrukturen, die mit Extrem-Ultraviolett-Strahlen (EUV) erzeugt werden, wie sie beispielsweise TSMC in Taiwan einsetzt.

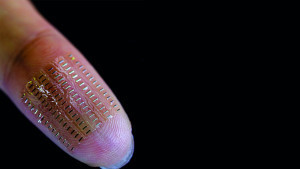

Neben der Chipherstellung kommen derartige Mikrooptiken in weiteren technologischen Fertigungsprozessen zum Einsatz. Das sind zumeist Verfahren, bei denen eine hochgenaue und / oder sehr flexible Positionierung von Licht zum Beispiel bei der Laser-Materialbearbeitung oder der Qualitätssicherung in Inspektionsprozessen gefragt sind. Die sehr leichten und kleinen, oft nur wenige Mikrometer großen Einzelbauelemente lassen sich zu miniaturisierten Scanning- und Schaltsystemen mit flexiblen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten kombinieren.

Jenoptik ist seit 2007 in Dresden präsent. In einem Gebäude auf dem ehemaligen ZMD-Campus produzieren bereits rund 60 Spezialisten derartige Mikrooptiken. Nun setzt Jenoptik auf eine größere Lösung und baut eine eigene Fabrik im sogenannten „Airportpark“.

Zugleich zeigt die Investition einmal mehr die langen Vorlaufzeiten, die es braucht, um auf Chipengpässe wie jüngst während der Corona-Krise zu reagieren: Zunächst müssen Schlüsselzulieferer wie der Lithografie-Anlagenhersteller ASML aus den Niederlanden oder eben Mikrooptik-Lieferant Jenoptik ihre eigenen Fertigungen hochfahren. Und dann dauert es im besten Falle noch einmal zwei bis drei Jahre, bis eine neue Halbleiterfabrik gebaut und ausgerüstet ist und die Produktion eines neuen Schaltkreises stabil und mit hoher Ausbeute funktioniert.

An Quantentechnologien wie die Quantenkommunikation und Quantencomputer knüpfen Forscher, Politiker und Ingenieure in der Wirtschaft große Hoffnungen (Visualisierung: Lehrstuhl für Technisches Design der TU Dresden)

An Quantentechnologien wie die Quantenkommunikation und Quantencomputer knüpfen Forscher, Politiker und Ingenieure in der Wirtschaft große Hoffnungen (Visualisierung: Lehrstuhl für Technisches Design der TU Dresden)

Die komplexen Prozesse während der Wafer-Prozessierung lassen sich auch nicht in jedem Fall in Echtzeit vollständig überwachen – und auch davon hängt die Einlaufkurve für neue Chips eben auch ab. Daher hat ein Forscherteam der TU Dresden eine Analyse-Software „Advisory Data Modeling“ (ADM) entwickelt, die eben solche Prozesse in der Halbleiterindustrie, aber auch in anderen Technologiebranchen anhand einmal gewonnener Daten modelliert. Damit ermittelt ADM dann, wie Hitze, Luftfeuchtigkeit, Druck oder andere Einflussfaktoren die Qualität des fertigen Produktes beeinflusst haben, selbst wenn sich das in der Maschine gar nicht direkt messen lässt. Und schließlich gibt dieser digitale Experte dem Nutzer dann Verbesserungsvorschläge.

„Mein Ziel war ein Programm, dass so einfach und intuitiv ist, dass es auch meine Mutter bedienen kann“, erzählt Hellmuth Kubin, der vor fast vier Dekaden mit der Entwicklung dieser Software in Dresden begonnen hatte und inzwischen selbst schon 77 Jahre alt ist. „Anders als bei herkömmlichen Lösungen braucht der Nutzer bei unsere Software weder Mathe- noch Programmierkenntnisse.“ Der Vorläufer der heutigen Software bewährte sich bereits in der DDR-Mikroelektronik.

Eine Mitarbeiterin veredelt an dieser 35PE-Anlage im Technologiezentrum Dresden GaAs-Wafer im Hochvakuum zu LeistungshalbleiternDerweil haben sich andere Forschungsteams im Umfeld der Dresdner Uni Dresden weit in die Zukunft weisenden Herausforderungen zugewandt. So hat das an die TU angedockte, aber privat organisierte Barkhausen-Institut Dresden nun das mit 13 Mio. € durch die EU dotierte Projekt „Corenext“ gestartet, das eine wichtige Lücke in den Wertschöpfungsketten der europäischen Mikroelektronik schließen soll. Im Fokus steht dabei die Fähigkeit der Europäer – insbesondere nach dem Brexit und dem Verkauf der Chiparchitekturschmiede ARM – vollwertige eigene Prozessorkerne („Cores“) der nächsten („Next“) Generation selbst zu designen.

Eine Mitarbeiterin veredelt an dieser 35PE-Anlage im Technologiezentrum Dresden GaAs-Wafer im Hochvakuum zu LeistungshalbleiternDerweil haben sich andere Forschungsteams im Umfeld der Dresdner Uni Dresden weit in die Zukunft weisenden Herausforderungen zugewandt. So hat das an die TU angedockte, aber privat organisierte Barkhausen-Institut Dresden nun das mit 13 Mio. € durch die EU dotierte Projekt „Corenext“ gestartet, das eine wichtige Lücke in den Wertschöpfungsketten der europäischen Mikroelektronik schließen soll. Im Fokus steht dabei die Fähigkeit der Europäer – insbesondere nach dem Brexit und dem Verkauf der Chiparchitekturschmiede ARM – vollwertige eigene Prozessorkerne („Cores“) der nächsten („Next“) Generation selbst zu designen.

Dafür hat der Dresdner Mobilfunk-Guru Prof. Gerhard Fettweis ein Konsortium aus 23 Partnern geschmiedet, darunter Nokia, Ericsson, Infineon und NXP. Binnen drei Jahren wollen die beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen eigene Prozessoren, Antennen, verlässliche Architekturen und Betriebssysteme für den Mobilfunk der Zukunft entwerfen.

„Zum Projektende wollen wir den Prototypen eines Multiprozessor-Systems vorlegen, aus dem dann die europäischen Telekommunikations- und Halbleiterunternehmen eigene Schaltkreise bauen können“, kündigte Instituts-Geschäftsführer Tim Hentschel an. Auf dem Weg zum Mobilfunk der 6. Generation und späterer Telekommunikations-Standards soll ‚Corenext' der hiesigen Industrie wichtige Wettbewerbsvorteile sichern und Europa weniger abhängig von Schlüsselzulieferungen aus den USA und aus Asien machen.

Die Forscher arbeiten zudem an dezentralen und quelloffenen Netzwerk-Architekturen (Open RAN), die nicht mehr an die Spezialgeräte weniger Hersteller gebunden sind, sondern viele Aufgaben auf Standardtechnik in Cloud-Rechenzentren abwickeln. Dies soll gerade kleineren Technologiebetrieben künftig bessere Chancen schaffen, mit adaptierter Standard-Hardware im großen Markt für professionelle Telekommunikationstechnik mitzumischen.

Ein biokompatibler Energiespeicher aus 90 flexiblen und implantierbaren Nano-Biosupercapacitors (nBFCs). Diese ermöglichen den autarken Betrieb von Mikrosensorik für den Einsatz unter anderem im BlutDas Projekt hat eine besondere strategische Bedeutung für die EU und das neue „Europäische Chipgesetz“, das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) kürzlich vorgestellt hatte: Bestandsanalysen hatten nämlich immer wieder gezeigt, dass die Europäische Union nicht nur bei der Produktion von höchstintegrierten Schaltkreisen der Strukturklasse unter zehn Nanometern (Millionstel Millimetern) sowie in puncto Chipfabrik-Kapazitäten deutlich hinter Taiwan, Südkorea und den Vereinigten Staaten hinterherhinkt, sondern auch beim Schaltkreisentwurf. Die Forscher und Ingenieure von „Corenext“ wollen daher bis Ende 2025 auch eklatante Technologierückstände beim Prozessordesign in Europa verringern.

Ein biokompatibler Energiespeicher aus 90 flexiblen und implantierbaren Nano-Biosupercapacitors (nBFCs). Diese ermöglichen den autarken Betrieb von Mikrosensorik für den Einsatz unter anderem im BlutDas Projekt hat eine besondere strategische Bedeutung für die EU und das neue „Europäische Chipgesetz“, das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) kürzlich vorgestellt hatte: Bestandsanalysen hatten nämlich immer wieder gezeigt, dass die Europäische Union nicht nur bei der Produktion von höchstintegrierten Schaltkreisen der Strukturklasse unter zehn Nanometern (Millionstel Millimetern) sowie in puncto Chipfabrik-Kapazitäten deutlich hinter Taiwan, Südkorea und den Vereinigten Staaten hinterherhinkt, sondern auch beim Schaltkreisentwurf. Die Forscher und Ingenieure von „Corenext“ wollen daher bis Ende 2025 auch eklatante Technologierückstände beim Prozessordesign in Europa verringern.

Andere Mikroelektroniker in Dresden fokussieren sich nun stärker auf praktisch einsetzbare Quanten-Kommunikationstechnik: Die Ingenieurteams an der TU Dresden koordinieren die Projekte „Quiet“ und „QD-CamNetz“, die darauf zielen, Quantentechnologien möglichst rasch wirtschaftlich für Kommunikationszwecke einsetzen zu können. Der Bund hat hohes Interesse an diesen Vorgaben und fördert sie mit 13 Mio. €.

Konkret wollen die TU Dresden, die Uni München und das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) Dresden im Verbundprojekt „Quantum Internet of Things“ (Quiet) hybride Kommunikationsnetzwerke entwerfen, die imstande sind, die riesigen Datenmengen im wachsenden Internet der Dinge (IoT) aufzunehmen. Dafür möchten die Partner zunächst Quantenspeicher und Quantensensoren konstruieren, die sie dann per Quantenverbindung mit klassischen Computern am Netzwerkrand („Edge Computing“) vernetzen. Realisieren wollen sie Sensoren mit Halbleiter-Quantenpunkten.

Weltweit erstes 5G-QuantumCampusnetz geplant

Das Vorhaben „Quanten-Drahtloses Campusnetzwerk“ (QD-CamNetz) wiederum zielt auf das – laut TU Dresden – „weltweit erste 5G-Quantum-Campusnetz“. Gemeint sind damit kompakte Anlagen, mit denen sich rasch und flexibel in Fabriken, Laboren oder auf Feldern drahtlose und drahtgebundene Netzwerke aufspannen lassen, die sowohl mit Quantentechnologien arbeiten wie auch mit 5G und ähnlich klassisch basierten Funkverfahren.

Dafür wollen die TU Dresden, die Technische Universität München, das IFW Dresden, die Dresdner Uni-Ausgründung „Campusgenius“ und die Deutsche Telekom unter anderem spezielle Verteiler („Quanten-Router“) konstruieren, die Lichtteilchen („Photonen“) mit Quantendaten im Netzwerk koordinieren können. Auch planen sie, einen speziellen Quanten-Protokollstapel entwerfen. Dabei handelt es sich um eine Art virtuelles „Handbuch“ für die Netzwerksteuerung. Der besondere Clou dabei: Diese neuen Handlungsanweisungen sollen das Campusnetz befähigen, sowohl Quantenbefehle wie auch klassische Aufgaben auszuführen. Höhepunkt des Projektes wird ein Demonstrator sein, der auf dem Campus der TU Dresden solche örtlich begrenzten Quantennetzwerke aufspannen kann. Projektpartner Campusgenius hatte zuvor bereits mobile Campusnetz-Anlagen für den Mobilfunk der 5. Generation (5G) entwickelt.

„Campusnetzwerke haben eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Industrie und für die technologische Souveränität Deutschlands und der EU“, betonen die Initiatoren von der TU Dresden. „Zum einen wird damit ein weltweit einzigartiger Knotenpunkt für die Lehre und die Ausbildung von Quanteningenieuren in Deutschland geschaffen.“ Zum anderen könne Deutschland damit Standards für den künftigen Industrieeinsatz von Quantentechnologien setzen.

Hiperscan-Chef Alexander Wolter zeigt eines seiner Apoident-Geräte, die berühungslos per NIR-Spektroskopie überprüfen können, was in pharmazeutischen Proben enthalten ist Ein weiteres Trendthema in der sächsischen Halbleiter-Branche ist und bleibt zudem die Leistungselektronik. Dabei geht es einerseits – wie etwa bei den Ausbauprogrammen in den Dresdner Infineon-Fabriken – um höhere Quantitäten. Anderseits aber konzentrieren sich gerade auch Innovatoren jenseits der etablierten Konzernstrukturen auf neue Hochvolt-Halbleiter. So hat beispielsweise das noch vergleichsweise junge und kleine Unternehmen „3-5 Power Electronics“ aus Dresden nach eigenen Angaben nun Dioden aus Gallium-Arsen-Verbindungen für Spannungen um die 1200 Volt zur Serienreife geführt.

Hiperscan-Chef Alexander Wolter zeigt eines seiner Apoident-Geräte, die berühungslos per NIR-Spektroskopie überprüfen können, was in pharmazeutischen Proben enthalten ist Ein weiteres Trendthema in der sächsischen Halbleiter-Branche ist und bleibt zudem die Leistungselektronik. Dabei geht es einerseits – wie etwa bei den Ausbauprogrammen in den Dresdner Infineon-Fabriken – um höhere Quantitäten. Anderseits aber konzentrieren sich gerade auch Innovatoren jenseits der etablierten Konzernstrukturen auf neue Hochvolt-Halbleiter. So hat beispielsweise das noch vergleichsweise junge und kleine Unternehmen „3-5 Power Electronics“ aus Dresden nach eigenen Angaben nun Dioden aus Gallium-Arsen-Verbindungen für Spannungen um die 1200 Volt zur Serienreife geführt.

Die mit Galliumarsenid (GaAs) hergestellten Hochspannungs-Dioden schalten laut 3-5 PE effizienter als entsprechende Stromrichter aus klassischem Silicium, sind andererseits aber nicht so teuer wie Dioden aus Siliciumkarbid (SiC). Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für ihre Mittelklasse-Dioden sehen die Dresdner Ingenieure überall dort, wo starke Ströme und hohe Spannungen zu richten beziehungsweise steuern sind. Das kann zum Beispiel Leistungselektronik sein, die den Gleichstrom aus Solaranlagen in Wechselstrom wandelt, aber auch Bauelemente für Schnellladestationen, kabellose Ladestationen für Elektroautos, Plasmaschweiß-Geräte und andere Industrieelektronik.

Volker Dudek, Gerhard Bolenz und Richard J. Kulle hatten „3-5 Power Electronics“ Anfang 2016 gegründet. Ihr Fokus: die für niedrige Spannungen bereits seit langem eingesetzten Gallium-Arsenid-Halbleiter auch für Hochvolt-Anwendungen nutzbar zu machen. „Der wichtigste Beweggrund für die Ansiedlung unseres Unternehmens in Dresden ist die sehr komprimierte Forschungs- und Servicelandschaft im Bereich der Halbleitertechnik“, betonte „3-5 PE“-Entwicklungs-Geschäftsführer Volker Dudek. Das Unternehmen kooperiert unter anderem mit der Bergakademie Freiberg, der TU Chemnitz und dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). Mittlerweile umfasst das Team zehn Beschäftigte. Einen Teil der Fertigung erledigt „3-5 PE“ im eigenen Reinraum in Dresden, weitere Produktionsschritte übernimmt der Auftragshersteller „Azur Space“ aus Heilbronn. Die Dresdner wollen ihre Dioden zunächst vor allem in China und Japan verkaufen.

Chips als Selbstversorger: bis zu 300 Milliwatt je Kubikzentimeter erreicht

Der eigene Energieverbrauch von elektronischen Bauelementen und Sensoren steht wiederum im Fokus einer Entwicklung, die das Fraunhofer-Photonikinstitut IPMS und Globalfoundries in Dresden vorangetrieben haben: Ihnen ist es gelungen, pyroelektrische Energiesammler erfolgreich in Schaltkreise zu integrieren. Per Energieernte („Energy Harvesting“) sollen sich solche Chips künftig selbst mit Strom versorgen.

Laut Fraunhofer und Globalfoundries erzielen diese Energieernter mittlerweile Ausbeuten von bis zu 300 Milliwatt je Kubikzentimeter. Das klingt zwar nicht nach viel, kann aber kombiniert mit Stromspar-Mikroelektronik durchaus reichen, um viele Sensoren, die weit von jeder Stromversorgung entfernt auf Äckern oder in Obstgärten im Einsatz sind, auf Jahre Energie-autark zu betreiben. Eingebettet haben die Ingenieure diese Technik in die ohnehin auf wenig Energieverbrauch geeichte „FD-SOI“-Transistorarchitektur von Globalfoundries Dresden. Möglich wurde diese Entwicklung durch Zuschüsse aus dem Mikroelektronik-Programm für „Wichtige Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse“ (Ipcei). Aus diesen Fördertöpfen kamen beispielsweise auch die Subventionen für die Bosch-Chipfabrik in Dresden.

Mit Energy Harvesting beschäftigt sich seit Jahren ebenfalls Prof. Oliver G. Schmidt. Der in Chemnitz und Dresden tätige Chef des neuen Zentrums für Materialien, Architekturen und Integration von Nanomembranen (MAIN) sucht allerdings weniger nach autarken Energiequellen für Chips, sondern vielmehr für seine Mikro- und Nanoroboter, die er mit Nano-Origami-Falttechnologien herstellt. Fokusthemen sind dabei unter anderem mikroskopisch kleine Batterien für „klugen Staub“ („Smart Dust“). Dieser elektronische Staub besteht aus winzigen Körnern mit einer gewissen Eigenintelligenz, die sich zu Schwärmen koppeln sollen. Solche Staubstürme könnten dann beispielsweise in Katastrophengebieten mit zusammengebrochenen Infrastrukturen abgeworfen werden, um Ad-hoc-Funknetze aufzuspannen oder mit einer Vielzahl von Sensoren nach Verschollenen zu suchen. Eine Idee dabei ist, dass sich die smarten Staubkörnchen ihren Energiebedarf aus dem omnipräsenten Elektrosmog oder aus dem Erdmagnetfeld decken könnten.

Aber auch winzige Medizinlabore, die beispielsweise in die Blutbahnen von Krebspatienten eingeschleust werden sollen, um Rest-Metastasen zu finden und radiologisch oder pharmazeutisch zu bekämpfen, werden eigene Energieernter brauchen. Dafür haben Schmidt und sein Team winzige Biosuperkondensatoren konstruiert – etwa 3000 Mal kleiner als alle bisherigen Energiespeicher dieser Art.

„Die Architektur unserer Nano-Bio-Superkondensatoren bietet die erste potenzielle Lösung für eine der größten Herausforderungen – winzige integrierte Energiespeicher, die den autarken Betrieb multifunktionaler Mikrosysteme ermöglichen“, betonte Dr. Vineeth Kumar aus dem Schmidt-Team. Damit rücke der Einsatz winzig kleiner Medizinroboter immer mehr in greifbare Nähe, sind die Forscher überzeugt: „Es ist äußerst ermutigend zu sehen, wie eine neue, extrem flexible und adaptive Mikroelektronik in die miniaturisierte Welt der biologischen Systeme vordringt“, erklärte Professor Schmidt. Diese Technologie könnte in naher Zukunft innovative Therapien gegen Karzinome und pandemische Viren hervorbringen, aber wohl viel früher noch neue Prüftechnik ermöglichen, sei es in der Medizin, Lebensmittelindustrie oder Pharmazie.

Hidden Champion: Mobile Hiperscan-Spektrometer analysieren berührungslos Stoffproben

Zum Schluss sei noch ein „Hidden Champion“ aus Sachsen erwähnt, der in einer Nische zum Marktführer aufgestiegen ist, aber bisher für eine breitere Öffentlichkeit kaum bekannt geworden ist. Die Rede ist von der Dresdner Fraunhofer-Ausgründung „Hiperscan“, die ebenfalls auf innovative Analysegeräte geeicht ist, allerdings auf einer ganz anderen technologischen Basis: Seit der Gründung im Jahr 2006 hat das Dresdner Technologie-Unternehmen bereits über 5000 Apotheken mit speziellen Infrarot-Spektrometern versorgt, die berührungslos erfassen, was in einer Stoff-Probe enthalten ist. Wichtig ist das für die Apotheker vor allem, um die Echtheit und richtige chemische Zusammensetzung von Ausgangsstoffen zu überprüfen, aus denen sie dann Hautsalben, individuelle Krebsmedikamente oder andere Arzneien mischen. Aber auch Nudelfabriken, Fleischverarbeiter und andere Lebensmittelbetriebe nutzen Hiperscan-Technik, um die Fette, Proteine, Feuchtigkeit und Ballaststoffe im zugelieferten Getreide oder Fleisch zu ermitteln.

Noch um die Jahrtausendwende herum war all dies nur mit Chromatografen, Labor-Spektrometern und anderer teurer Spezialtechnik möglich, die nur Laboranten und Wissenschaftler bedienen können. Zudem dauerten solche Analysen je nach Probe und Technologie viele Minuten, oft sogar mehrere Stunden. Dann aber entwickelten Ingenieure am Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) in Dresden winzige Schwingspiegel. Diese Spiegel sind nur wenige Mikrometer (Tausendstel Millimeter) klein und passen in Mikroelektromechanische Systeme. Diese MEMS können Dutzende, ja Hunderte Spiegel gleichzeitig elektronisch steuern und mit Beugungsgittern kombinieren.

Konkret sieht das dann so aus: Das Gerät bestrahlt ein Reagenzglas, eine Ampulle oder dergleichen mit Licht aus dem nahen Infrarot-Spektrum (NIR). Treffen diese Wärmestrahlen auf den zu analysierenden Stoff – etwa ein Pulver, ein Granulat oder eine Suspension – dann löschen die besonderen Eigenschwingungen der darin enthaltenen chemischen Moleküle einen Teil der Infrarot-Wellenlängen aus. Was dann die Probe wieder verlässt, ist eine Art Lichtcode der darin vorgefundenen chemischen Verbindungen. Der Spiegel-Beugungs-Chip von Hiperscan fängt diese Muster aus hellen und dunklen Linien dann auf. Eine Software entschlüsselt schließlich diesen Code. Die Messung selbst dauert nur 30 Sekunden. „Durch unsere Technik verkürzt sich die Analysezeit ganz erheblich und sie ist einfach bedienbar“, betont Hiperscan-Chef Alexander Wolter. Mit Preisen um die 10 000 Euro sei die Dresdner Technologie zudem günstiger als etwa ein Chromatograph oder manch anderes klassisches Aggregat.

Das System selbst lässt sich weit über die pharmazeutische Branche hinweg adaptieren. Davon ist man auch im Heimatinstitut von Hiperscan überzeugt: Andere Ausgründungen des Photonikinstituts IPMS Dresden setzen die Mikrospiegel beispielsweise ein, um die Güte und Zusammensetzung von Bieren, Kleidern, Speisen und dergleichen mehr berührungslos aus der Ferne zu analysieren. Und das ist womöglich erst der Anfang für diese Technologie, die eines Tages auch Smartphones in Universal-Analysegeräte verwandeln könnte.

Quellen:

Vor-Ort-Recherchen, Jenoptik, TU Dresden, Oiger.de, TUC, Globafoundries, Fraunhofer-CNT, IPMS, Hiperscan