Kinoplakat von 1913 zum Stummfilm ‚Quo Vadis?‘ nach der Romanvorlage des polnischen Autors Henryk SienkiewiczIn den heutigen Tagen da ein Wirtschafts- und Technologiekrieg zwischen dem Westen und dem Osten ausgetragen wird, sind solche Ideen durchaus zu rechtfertigen, denn was da gerade abläuft ist nicht linear zu verstehen. Bei der Leiterplatte, den Bauteilen und auch der Verbindungstechnik werden wir immer wieder mit Überraschungen konfrontiert.

Kinoplakat von 1913 zum Stummfilm ‚Quo Vadis?‘ nach der Romanvorlage des polnischen Autors Henryk SienkiewiczIn den heutigen Tagen da ein Wirtschafts- und Technologiekrieg zwischen dem Westen und dem Osten ausgetragen wird, sind solche Ideen durchaus zu rechtfertigen, denn was da gerade abläuft ist nicht linear zu verstehen. Bei der Leiterplatte, den Bauteilen und auch der Verbindungstechnik werden wir immer wieder mit Überraschungen konfrontiert.

Die RoHS war ja nur eine Eröffnungssalve, die jedoch nach hinten los ging, denn wie es sich laut Sun Tzu[2] gehört, führte die Regierung – etwa in China – beinahe sofort ein nämliches Gesetz ein, wobei diese künstlich geschaffene Hürde sehr schnell überwunden wurde und somit der sicherlich erhoffte Effekt verpuffte.

Wegen dieser so künstlich erzeugten Misere zerbrechen sich die Techniker die Köpfe, wie man Verbindungen erstellen kann. Einpresstechnik ist eine Alternativlösung, aber beschränkt sich auf eine übersehbare Anzahl von Bauteilen.

Leitende Kleber haben wegen ihres recht hohen Leitungswiderstands nur einen beschränkten Einsatzbereich erworben. Dies bewies eine Firma in Kanada die auf diese Verbindung setzte, da sie nach kurzer Zeit die Tore wieder geschlossen hat.

Bleibt das große Spektrum an möglichen Legierungen für das Lot. Aber soweit hat sich noch kein 'idealer’ Ersatz für das eutektische Zinn-Blei finden lassen.

Mit der Tendenz alles immer kleiner zu machen, wobei die menschliche Fingerspitze zumindest bei einigen Geräten eine untere Grenze setzt, ergeben sich für die Leiterplatten neue Möglichkeiten. Somit werden immer häufiger Bauteile ins Innere verlegt, was für die Lebenserwartung Vorteile mit sich bringt, aber auch Platz auf den beiden Oberflächen schafft. Mehrlagenkarten werden dadurch zur Norm und auch gleich wesentlich teurer, was sehr gerne dem Endverbraucher weitergereicht wird.

Zumindest bei einigen elektronischen Geräten zeigt die menschliche Fingerspitze der Miniaturisierung Grenzen auf

Zumindest bei einigen elektronischen Geräten zeigt die menschliche Fingerspitze der Miniaturisierung Grenzen auf

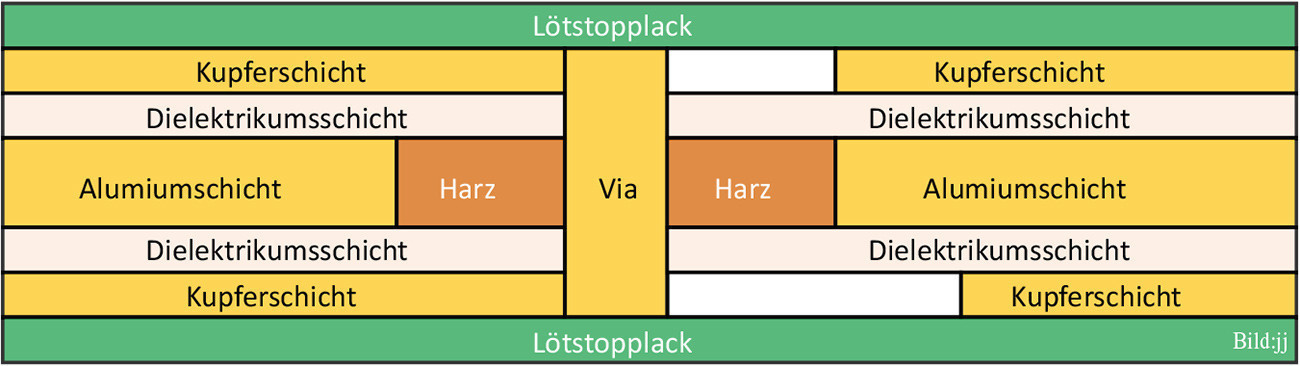

Besonders wegen der störenden Wärmeentwicklung werden vermehrt jetzt Aluminiumsubstrate [3] verwendet. Sie bieten gute Wärmeableitungsbedingungen und helfen beim Schutz wichtiger Bauteile, weil Aluminium die erzeugte Wärme effektiv von solchen Komponenten oder wichtigen Teilen ableitet.

Zudem ist Aluminium ein zähes Metall und die Haltbarkeit derartig konzipierter Leiterplatten ist signifikant besser als jene aus Keramik- oder Glasfasersubstraten.

Zweilagige Aluminium- Leiterplatte mit zwei Befestigungsseiten für Komponenten

Zweilagige Aluminium- Leiterplatte mit zwei Befestigungsseiten für Komponenten

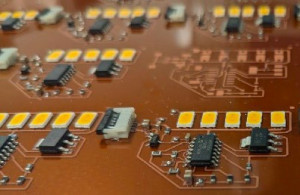

Gedruckte Schaltungen auf KupferbasisNicht alle Hersteller sind wirklich ‚umweltbewusst' und oft kann das kaum verhindert werden, denn bei der Produktion von Leiterplatten geht es wild her: bei ihrer Herstellung sind aggressive Chemikalien erforderlich und die nötigen subtraktiven Verfahren verschwenden viel Kupfer, das zwar zum Teil wieder zurückgewonnen wird, aber eben weitere Schritte nötig macht.

Gedruckte Schaltungen auf KupferbasisNicht alle Hersteller sind wirklich ‚umweltbewusst' und oft kann das kaum verhindert werden, denn bei der Produktion von Leiterplatten geht es wild her: bei ihrer Herstellung sind aggressive Chemikalien erforderlich und die nötigen subtraktiven Verfahren verschwenden viel Kupfer, das zwar zum Teil wieder zurückgewonnen wird, aber eben weitere Schritte nötig macht.

Hier setzen dann die Leute vom C2MI[4] an – Kanadas größtes Forschungs- und Entwicklungszentrum für Mikroelektronik – und schlagen vor das Kupfer auf der Platine zu drucken.

Bevor sich C2MI an die Öffentlichkeit wagte, hatten sie selbstverständlich Versuche durchgeführt die auf optimale und zuverlässige Ergebnisse abzielten wie sie in der Industrie gefordert sind. Die so gefertigten flexiblen Leiterplatten erfüllen den JEDEC JES022-A110-Standard und reduzieren gleichzeitig erheblich den Kupferverlust, den Chemikalienverbrauch und die Gesamtkosten im Vergleich zu traditionell verwendeten subtraktiven Verfahren.

Selbst beim systematischen Abbau der deutschen Industrie erkennt man, dass die Elektronik zentral geworden ist. ‚Die Welt' bemerkte unlängst, dass die ‚künstliche Intelligenz' viel Energie verschlingt. Das kommt von den aufwendigen Lernprozessen, die ganze Rechenzentren auslasten. Hier wird zwar auch für die Prozessoren Strom verwendet aber die meiste Energie wird zur Kühlung abberufen.

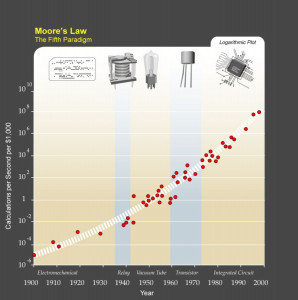

Das Mooresche Gesetz[5] nähert sich zumindest bei Silikon dem molekularen Ende. Nicht nur dass noch kleinere Transistoren kaum mehr möglich sind, sondern auch in der Herstellung häufen sich die Ausfälle. Die aktuellen elektronischen Chips basieren auf dem 7-nm/5-nm-Prozess. Wenn der Chip die 2-nm-Größe erreicht, ist es fast unmöglich, einen kleineren Chip herzustellen.

![Moorsches Gesetz, aktualisierte Grafik nach der Vorlage von Ray Kurzweil[6] Moorsches Gesetz, aktualisierte Grafik nach der Vorlage von Ray Kurzweil[6]](/images/stories/Abo-2024-05/plus-2024-05-095.jpg) Moorsches Gesetz, aktualisierte Grafik nach der Vorlage von Ray Kurzweil [6]

Moorsches Gesetz, aktualisierte Grafik nach der Vorlage von Ray Kurzweil [6]

Das soll nicht heißen, dass nicht neue Wege begangen werden können. Glas wird als Basis, wie derzeit von Intel propagiert und während einer Unternehmensrundtischdiskussion besprochen, eingesetzt. Die Steifigkeit und geringere Wärmeausdehnungskoeffizienten machen Glas den organischen Substraten überlegen. Bei der Dimensionsskalierung, beispielsweise bei der Verringerung des Abstands, ergäben sich größere Spielräume. Das sieht man positiv bei der späteren Verarbeitung, wo Verwerfungen anderer Substrate oft zu Problemen beitragen.

Weit spannender ist aber eine andere Entwicklung bei Prozessoren. Die Idee Licht statt Strom zu nutzen ist nicht neu und wurde 2015 bei einer Ausstellung in den USA von IBM effektvoll in Szene gesetzt [7]. Kosten und Herstellungsprobleme scheinen aber verhindert zu haben, dass sie kommerziell genutzt wurden.

Weit spannender ist aber eine andere Entwicklung bei Prozessoren. Die Idee Licht statt Strom zu nutzen ist nicht neu und wurde 2015 bei einer Ausstellung in den USA von IBM effektvoll in Szene gesetzt [7]. Kosten und Herstellungsprobleme scheinen aber verhindert zu haben, dass sie kommerziell genutzt wurden.

Das ändert sich dank der westlichen Sanktionen in China, wo mehrere Firmen nicht nur an der Entwicklung arbeiten, sondern auch Produktionsstätten bauen. Ende 2023 sollen die ersten bereits liefern können.

Gewisser physikalischer Eigenarten wegen wird es wohl kurzfristig nicht möglich sein diese Prozessoren so klein wie die Silikonbauteile zu machen. Das bedeutet aber nur, dass sie in den heißgeliebten ‚Handys' keine Verwendung finden. Die brauchen sie aber eh nicht.

Wo sie ihren Wert beweisen werden ist in den Zentren und Schaltzentralen, wo es auf Größe kaum ankommt. Hier sind die Rechengeschwindigkeit und die weit geringere Wärmeerzeugung und somit der Bedarf an Strom (etwa zur Kühlung) weit wichtiger.

Solche Rechenzentren beherbergen die Computer- und Netzwerkinfrastruktur von Google, Meta, Microsoft etc. und müssen jederzeit in Betrieb sein. Nach Angaben des amerikanischen Energieministeriums schlucken sie respektable ca. 2 % des gesamten Stromverbrauchs in den Vereinigten Staaten.

Dazu sollte man wissen, dass für jede kWh, die für die Stromversorgung von Rechenzentrumsgeräten verwendet wird, weitere 0,55 kWh – etwa 35 % des Gesamtstromverbrauchs – für den Betrieb von Zusatzgeräten wie Beleuchtung und Kühlung erforderlich sind.

Denn Prof. Earl McCune von der TU Delft schätzt, dass neun von zehn Watt elektrischer Leistung in 5G-Systemen in Wärme umgewandelt werden.

Herr Moore kann sich zudem freuen, denn mit photonischen Chips können Übertragungsleistung bis 300 Gbit/s erreichen, was dem 10- bis 50-fachen der Geschwindigkeit aktueller elektronischer Chips entspricht. Sie werden vielleicht nicht kleiner, aber sehr viel schneller, und mit dem weit geringeren Stromverbrauch können die Politiker und Industriellen in den USA ihre Streitereien beilegen (laut Karin Rives, ‚Bitcoin mining energy use doubled in 2023 as crypto prices rose', S&P Global Commodity Insights).All die schönen Bitcoin mit ihren Brüdern und Schwestern werden möglicherweise so ganz nebenbei gerettet? Also wieder: „Quo Vadis?“

Referenzen

[1] Nach: Acts of Peter

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Sunzi (Abruf: 22.04.2024).

[3] https://www.pcbway.com/pcb_prototype/General_introduction_of_Aluminum_PCB.html (Abruf: 22.04.2024).

[4] https://www.c2mi.ca/en/ (Abruf: 22.04.2024).

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Mooresches_Gesetz (Abruf: 22.04.2024).

[6] https://arstechnica.com/information-technology/2015/05/ibm-demos-first-fully-integrated-monolithic-silicon-photonics-chip/ (Abruf: 22.04.2024).